[57] On est tenté de chercher d’autres œuvres correspondant à ce verbe, comme peut-être une « sculpture » de James Turrell, intitulée Deer Shelter Skyspace (2006) accueillie au Yorkshire Sculpture Park, aux côtés de nombreux bronzes de Henry Moore. Turell, plasticien de la lumière, transforme un abri à daims du XVIIIe siècle en observatoire à nuages. Où est ici la sculpture ? Est-elle dans l’ouverture qui a été ouverte dans le toit ? Est-elle dans la lumière naturelle qui emplit la petite architecture et s’y module ? Voznessenski la décèlerait probablement aussi dans les formes changeantes des nuages que l’on contemple à travers ce petit templum, et plus largement dans la relation entre tous ces différents éléments. Une telle œuvre invite à développer une perception sculpturale du monde, constitué de formes en évolution qui ne sont pas nécessairement palpables.

[58] Ibid., p. 418. Traduction française : O, Op. cit., pp. 167-168.

[59] Ibid., Op. cit., p. 386. Traduction française : O, Op. cit., p. 151. Ici, Léon Rebel s’écarte fortement du texte russe, qui porte : « Dans la strophe cristalline de Pouchkine de 1829, de petits "o" se sont figés comme d’inoubliables bulles de champagne ». Le traducteur a probablement cherché à adapter la référence à son lectorat.

[60] J. Merrill, « Losing the Marbles », The Inner Room [1988], Collected Poems, édité par J.D. McClatchy et St. Yenser, New York, Alfred A. Knopf, 2001, pp. 572-579. Notre étude est redevable au chapitre que Guy Rotella consacre à Merrill dans Castings: Monuments and Monumentality in Poems by Elizabeth Bishop, Robert Lowell, James Merrill, Derek Walcott, and Seamus Heaney, Nashville (Tenn.), Vanderbilt University Press, 2004.

[61] Selon le titre de M. Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur [1983], Essais et mémoires, Paris, Nrf-Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1991.

[62] Les vers de Merrill sont pétris de références à la culture classique gréco-romaine et à la modernité poétique. Evoquer Sappho, c’est pour lui s’inscrire à la suite de T.S. Eliot et d’Ezra Pound qui traduisent et s’approprient certains fragments des textes de cette autrice (voir chez Pound, « Papyrus », Lustra, 1916). Même William Carlos William s’est essayé à traduire Sappho en 1957 (voir les archives de la Library of Congress). Plus récemment, a paru une édition bilingue, avec les traductions d’une poétesse importante : Sappho, If not, Winter. Fragments of Sappho, trad. A. Carson, New York, Random House, 2002. Cette édition, particulièrement suggestive sur le plan visuel, laisse saisir pourquoi les textes lacunaires de Sappho ont joué un rôle important pour le modernisme : ils semblent annoncer jusqu’aux expérimentations typographiques de e.e cummings, qui a été lui-même comparé à Brancusi.

[63] J. Merrill, « Losing the Marbles », Op. cit., p. 575.

« Comme on sculpte » : de l’écriture à la

lecture ? Réflexions à partir de la poésie

des XXe et XXIe siècles

- Claire Gheerardyn

_______________________________

Fig. 1. A. Voznesenskij, O, 1983-1984

Fig. 2. Anonyme, « Groupe masculin », v. 438-432

av J.-C.

Fig. 3. Sappho, fragments de poèmes, IIe siècle

ap. J.-C.

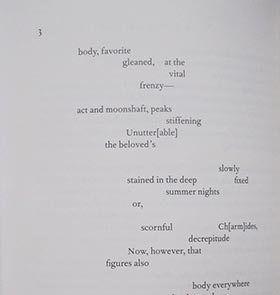

Fig. 4. J. Merrill, « Losing the Marbles », [1988]

Sans doute la rencontre entre les « sculptures » des voiles gonflées et la Sculpture mouvante de Man Ray est-elle involontaire mais elle n’en révèle que mieux un motif relevant par excellence du sculptural. Les phénomènes décrits ici par Voznessenski correspondent au verbe anglais « to sculpture », qui existe à côté du verbe « to sculpt » pour désigner la formation de reliefs dans le monde vivant et naturel, à toutes les échelles, depuis le grain de pollen jusqu’à la montagne. « To sculpture » (que l’on pourrait traduire par « sculpturer ») renvoie aussi bien au modelé des plantes qu’aux poussées géologiques et à l’érosion des paysages [57]. Dans le monde de Voznessenski, tout semble issu de ce processus de « sculpturage ».

Témoigne encore de cette capacité à saisir chaque chose à travers le prisme du sculptural ce portrait de l’architecte Pavlov en train de forer une station du Métro de Moscou. Cette fois, l’attention portée aux formes laisse place à un intérêt pour le contraste des matériaux et des textures :

[К]ак гипсовый кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. […] Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы […]. [П]охож на белый мраморный бюст Гете, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе.

[T]elle un poing de plâtre se dresse la tête blanche de l’architecte Pavlov. […]. Ses boucles modelées se serrent avec colère comme des doigts. […] Lorsqu’il est dans son état calme, l’architecte ressemblerait à un buste en marbre de Goethe si le sculpteur, ayant taillé la chevelure dans du marbre blanc, avait coulé en bronze le visage [58].

La principale leçon de perception sculpturale recueillie auprès du trou noir est pourtant une leçon de lecture. Voznessenski, qui espère ainsi étendre son expérience au lecteur, déclare :

От нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальны буквы. […] В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «о», как незабвенные пузырьки шампанского.

Il ne m’est resté de lui [le trou noir enfui] que la manière de lire les pages. Je vois d’abord le tas de perles des « o » dispersés sur la feuille blanche, et ensuite seulement les autres lettres. […] Dans ces quelques vers de VictOr HugO sont fixés des o minuscules comme d’inoubliables bulles de champagne [59].

Le O est à la fois phonème, lettre, forme et sculpture à lui tout seul. Le texte en travaille tous les possibles, sensible au plein de ses parois circulaires et au vide en son centre. Le O ne forme pas seulement un trou : il constitue lui aussi un passage. Sur la première page de l’essai, la lettre O, formant l’entame du texte, ouvre comme une porte. La version originale joue sur les O majuscules en début de section ou de paragraphe (fig. 1). La traduction reprend moins systématiquement ce procédé et le transpose parfois, comme en témoigne le nom de « VictOr hugO ». Multiplier les « o », les agrandir parfois pour les rendre visibles au lecteur, c’est disséminer des petits trous noirs dans le texte, c’est y dresser autant de minuscules sculptures de Henry Moore, ou plutôt, c’est transformer l’essai en une vaste sculpture, percée d’innombrables trous. Par ce moyen, Voznessenski joue à écrire comme Henry Moore sculpte, mais surtout, il multiplie les possibilités pour le lecteur de pratiquer des lectures sculpturales du texte.

Si le désir d’écrire comme on sculpte est à strictement parler irréalisable, quelques auteurs ont inventé des solutions plastiques pour l’accomplir quand même, mais de manière littérale, en taillant à même le texte ou le livre.

Per via di levare : parvenir malgré tout à tailler dans le texte

Puisqu’on écrit per via di porre, en ajoutant des mots les uns aux autres, on imagine le retravail du texte selon le geste inverse, celui qui consiste à retirer des mots. Nous donnerons deux exemples d’écriture per via di levare, qui s’appuient explicitement sur une comparaison avec des objets sculptés, guides des lectures sculpturales.

C’est ainsi que le poète américain James Merrill a consacré plusieurs poèmes à la sculpture dont, en 1988, « Losing the Marbles » [60]. Le titre de de ce texte, à traduire par « Perdre la boule », signifie ici plus littéralement « Perdre les marbres » du Parthénon. Le poème, s’opposant à l’impérialisme britannique, rappelle que les célèbres bas-reliefs, exposés non à Athènes mais au British Museum de Londres, ont été arrachés à la Grèce. Enfin, ce titre laisse entendre que parmi les propriétés sculpturales qui intéressent Merrill, il y a l’érosion. Les bas-reliefs s’effacent peu à peu, et certains ont déjà définitivement sombré dans le néant (fig. 2). Le temps accomplit son œuvre de « grand sculpteur » [61].

Dans « Losing the Marbles », différentes strates intertextuelles se superposent pour former un bloc. Merrill propose une comparaison explicite entre les infimes fragments des marbres du Parthénon et les poèmes de Sappho, dont la plupart ont été irrémédiablement perdus, et dont parfois seuls quelques mots résistent encore au naufrage sur des papyrus très lacunaires (fig. 3). Dans les deux cas, des spéculations permettent de reconstituer, parfois approximativement, les œuvres [62].

Dès lors, Merrill réalise le tour de force d’éroder sa propre matière textuelle pour en dégager un nouveau poème réécrit par l’usure. Il évoque dans la section 2, la manière dont la pluie dilue l’encre fraîche d’un poème qu’il vient d’écrire. La section 3 se présente alors comme une nuée de vocables épars sur la page (fig. 4). Surnagent des mots épargnés par la pluie, rappelant les morceaux de la frise des Panathénées et les papyrus antiques (fig. 5). Roulant dans tous les sens pour figurer les divagations de la sénilité, ces mots se comportent sur la page comme les billes du titre. A première vue, ils semblent se déverser de manière aléatoire, selon un dispositif typographique rappelant de manière lointaine celui d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. L’allusion est explicite puisque Merrill déclare dans la section 4 : « Mon texte n’est pas moins Esprit que celui de Mallarmé » (« My text is Mind no less than Mallarmé’s » [63]). Par opposition, la section 5 se compose de strophes aux nets contours biseautés. Avec ces quatrains rappelant la structure des strophes sapphiques (trois hendécasyllabes suivis d’un pentasyllabe), Merrill adopte une démarche similaire à celle de Théophile Gautier dans le poème « l’Art » : les strophes y présentaient la ferme silhouette des blocs de Paros, dans le contour desquels, de chaque côté, le « poète-sculpteur » avait donné deux petits coups de ciseaux.