Le livre animé.

Bruno Schulz et Frank Kafka

- Johanne Villeneuve

_______________________________

Mais dans les textes de Schulz, on trouve une sensibilité au monde des « choses » comme aux apparences fluctuantes et aux métamorphoses, à « l’esprit de la matière », à sa présence fantomatique, aux ombres projetées depuis la place de l’halluciné ou du rêveur, libéré de ses schémas libidinaux. Les figures se fondent alors, comme pures proliférations dans la matière et jeux métamorphiques ou, à l’inverse, elles cristallisent la matière.

Schulz aimait le cinéma, Henri Lewi le souligne dans son ouvrage consacré à l’écrivain [23]. Son frère étant propriétaire du cinéma de Drohobycz, on peut penser que le cinématographe avait une place dans la maison familiale elle-même, donnant lieu à des séances de projections maison, des réunions familiales devant un écran improvisé. Dans son œuvre, les scènes se déroulant au magasin paternel paraissent projetées à la manière d’un film sur des draperies tendues dans le clair-obscur. Selon Lewi, les images cinématographiques contamineraient l’œuvre à travers les jeux d’une esthétique expressionniste [24] dont Schulz avait la passion cinéphilique. Mais au-delà d’une appartenance à un mouvement artistique ou à un genre, sa poétique repose sur la contamination entre l’action des personnages et la matière inerte, sur sa capacité à faire littéralement décoller celle-ci de son inertie, tandis qu’en retour, les personnages se crispent dans une pose, sont absorbés par le monde des choses tels des poupées, enroulés dans l’étoffe comme dans le rouleau d’un texte ancestral ou dans un livre animé. En témoigne l’agitation au magasin :

Les commis se livraient à mille gambades. Rebondissant sur les grosses pièces d’étoffe, ils plantaient entre les rayonnages des tentes de serge et y suspendaient des draperies en forme de balançoires. Déroulant les lourdes coupes de drap, ils en libéraient une pénombre duvetée, centenaire et cent fois mise en plis. Enfin délivré, ce crépuscule de feutre décati par l’âge imprégnait l’espace de parfums anciens, de l’odeur des jours révolus, patiemment empilés en couches innombrables depuis les frais automnes d’antan. Des nuées de mites aveugles s’éparpillaient dans l’air assombri, des flocons de duvet et de laine voletaient dans la salle, accompagnant ces ténébreuses semailles, tandis que le campement crépusculaire de peluche veloutée s’imprégnait de l’essence automnale de l’apprêt. Bivouaquant au milieu de leurs tentes, les vendeurs ne méditaient que tours et espiègleries : ils se laissaient enrouler par leurs camarades jusqu’aux oreilles dans les sombres coupes de drap frais, puis restaient ainsi, serrés, couchés l’un à côté de l’autre, béatement cois sous les piles – pièces vivantes, momies de textile sachant tout juste rouler des yeux et simuler la terreur d’être dans l’impuissance de bouger. Ou bien ils préféraient se faire balancer et berner jusqu’au plafond dans des nappes largement étendues : le claquement sourd du drap, les rafales brassant l’air en furie les plongeaient dans un ravissement démentiel. La boutique entière paraissait s’arracher au sol, jaillir au vent à travers ces étoffes ailées […] [25].

Les odeurs surgissent à la manière d’images qui s’animent, les parfums s’empilant et rapaillant un crépuscule, des semailles, tout un paysage, véritable régime d’apparitions et de voltige qui, depuis les draperies suspendues, participent d’un effet général d’arrachement à la gravité. Même récit dans « La nuit de la Grande Saison » :

Les murs du magasin furent bientôt enfouis sous les formations puissantes de cette cosmogonie du drap, sous ces chaines montagneuses surgies en imposants massifs. Des vallées profondes se creusaient parmi les pentes abruptes et les reliefs des continents nouveaux explosaient dans le calme pathétique des hauts plateaux. L’espace du magasin s’était élargi en un immense panorama de paysage automnal, plein de lacs et de lointains brumeux, et, dans ce décor fabuleux, mon père marchait à grands pas, traversant les plaines et les vallées de ce pays de Canaan fantastique, les mains déployées au-dessus de la tête en un geste de prophète, semblant modeler le paysage à grands coups d’inspiration [26].

Ce qui impressionne ici, ce ne sont plus simplement les images elles-mêmes, capables de rendre le visible, mais cette levée au sein du quotidien. Aux yeux du spectateur de cinématographe, un monde s’anime en se levant d’une simple toile. Le glissement du plan quotidien du magasin familial à celui, panoramique, d’un paysage utopique appartient à ce principe de l’animation selon lequel les jeux de la matière et de la forme, comme par insubordination, reformulent l’espace du panorama et les dimensions du monde au fil de l’écoulement du temps. En retour, l’animation est littéralement projetée dans le livre :

Au mois de juillet, mon père partait aux eaux et nous laissait, ma mère, mon frère aîné et moi, en pâture aux journées d’été, blanches de feu et enivrantes. Nous feuilletions, étourdis de lumière, le grand livre des vacances, dont chaque page scintillait de soleil et conservait tout en son fond, sucrée jusqu’à la pâmoison, la pulpe des poires dorées [27].

Cartes animées, plans de la ville ou d’un quartier où, comme tout à l’heure dans le magasin paternel, se dégagent des images et des métamorphoses : le récit se déploie à la manière de retables soudainement animés par la lumière, ou de cartes dépliées, offrant une projection de l’enfance, tantôt lumineuse, tantôt sombre, fabulations délivrées par le geste démiurgique du père. Dans ses Déclarations sur des projets et créations littéraires, Schulz écrit :

Le germe initial de mes « Oiseaux » fut par exemple un scintillement de papiers peints dans un champ de vision sombre – rien de plus. (…) Le germe initial de « Printemps » fut l’image d’un album de timbre-poste, qui rayonnait au centre de la vision, brillant d’une puissance allusive extraordinaire, une charge si agressive qu’on ne pouvait passer outre [28].

Au début du Sanatorium au croque-mort, le narrateur décrit avec exubérance son rapport idyllique au Livre, insistant encore sur sa dimension projective et utopique :

Le Livre… Jadis, au petit matin de mon enfance, à la première aube de ma vie, sa douce lumière éclairait l’horizon. Il reposait glorieux sur le bureau de mon père qui, plongé en lui, frottait en silence, patiemment, d’un doigt humecté de salive le dos des feuillets jusqu’à ce que le papier aveugle s’embrumât, se brouillât, réveillât le troublant pressentiment. Soudain le papier tombait en miettes, dévoilant un bord ocellé, et mon regard défaillant glissait dans le monde vierge des couleurs divines, dans l’humidité merveilleuse des azurs limpides. (…) Parfois mon père se détachait du Livre et s’éloignait. Je restais seul, alors le vent traversait les pages et les images se levaient. (…) C’était il y a très longtemps. A cette époque, ma mère n’était pas encore là. Je passais mes journées seul avec mon père, dans notre chambre grande comme le monde [29].

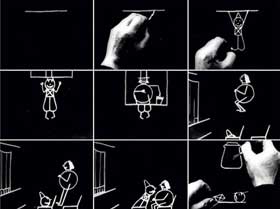

Que les pages et les images d’un livre puissent se « lever », grandir dans l’espace d’une chambre, se dresser à la manière des apparitions, cela tient bien, à l’époque où Schulz écrit, d’un art cinématographique, un art imaginé comme chambre d’animation. Dans la logique même du film d’animation inventé par Emile Cohl en 1908 (fig. 6), l’être émerge, se « soulève » d’un arrière-fond de la matière ; il se délie de la possibilité même du trait, comme pour s’affronter à la réalité autonome du film, à la main du dessinateur comme au défilement de la pellicule, à l’engrenage des enchaînements d’actions. Or chez Schulz, ce geste de la main qui consiste à écrire rencontre aussi, dans son principe démiurgique, la fabulation d’une esquisse qui prend chair et souffle.

[23] H. Lewi, Bruno Schulz ou les stratégies messianiques, La Table Ronde, Paris, 1989, p. 160.

[24] Ibid., p. 161.

[25] B. Schulz, « La morte saison », dans Le Sanatorium au croque-mort, Œuvres, Paris, Denoël, 2004, pp. 246-247.

[26] B. Schulz, Les boutiques de cannelle (Le traité des mannequins), Op. cit., p. 137.

[27] Ibid., p. 33.

[28] B. Schulz, « Déclarations sur des projets et créations littéraires », dans Œuvres, Op. cit., p. 512.

[29] B. Schulz, Le Sanatorium au croque-mort, Ibid., pp. 125-126.