Étude d’un dessin marginal du duc de

Bourgogne dans un manuscrit de Fénelon

- Olivier Leplatre

_______________________________

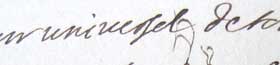

Fig. 8. Dessin du duc de Bourgogne, détail

Fig. 9. Dessin du duc de Bourgogne, détail

Fig. 10. Dessin du duc de Bourgogne, détail

Fig. 11. Dessin du duc de Bourgogne, détail

Exercée sur le dessin, la mainmise du texte passe par le jeu des lignes et des traits. C’est dans la marge interne du texte que le dessin est

accroché. De là, l’image semble désormais naître, produite par le dessin des lettres et accouchée du sens des mots. Plusieurs d’entre eux, aux trois

dernières lignes du dialogue et plus exactement de la réplique conclusive de César, croisent l’encre du dessin et s’unissent à elle.

L’hyperactivité graphique à cet endroit visuel engendre plusieurs phénomènes dont aucun n’est indifférent au signifié de l’initiation.

Le premier mot à toucher l’image est l’épithète « universel »

(fig. 8). Dans la bouche de César, il s’accorde avec une sentence cynique : « Pour me rendre maître de Rome,

je travaille à être le débiteur universel de toute la ville ». Ce programme d’action, inspiré par le sens politique le plus trivial, et que ne renierait

pas Dom Juan, détourne l’universel au profit de l’intérêt d’un seul. Tout repose, dans le système césarien, sur un échange radicalement

déséquilibré : le don y est sans contre partie, César reçoit mais il ne restitue rien. C’est une sorte d’escroquerie où la dette se change

en gain, où la dépendance des multiples créances se transforme en toute-puissance politique. Accumulant des dettes, César se fait une clientèle, celle de ses

créanciers qui ne veulent pas perdre leur argent, et il tient dans sa main tout Rome.

Cette économie politique ne peut évidemment pas rencontrer l’assentiment de Fénelon ; elle représente même pour lui

tout le contraire de la vertu. Le gouvernement fénelonien, lui, ne s’inquiète que de l’universel, il fait taire les revendications individuelles de

l’égoïsme ; le don est son mode d’existence, du roi à ses sujets et des sujets à leur roi [26], parce qu’il

étaye la bonne foi ; or aucune société ne saurait exister sans la confiance et la limpidité des échanges [27]. On

peut comprendre alors que, dans la page, l’adjectif « universel » fasse contact avec le dessin du duc de Bourgogne, où s’amorcent en courbes fines et vives

le mouvement d’un des deux chevaux et le début de ses pattes. Il s’agit de faire dépendre le nouveau sens de l’image de ce mot central, dont tout enseignement se

revendique et que toute sagesse doit observer. Encore faut-il faire subir à l’adjectif la loi de réversion ironique qui code le dispositif : car c’est bien en

retournant le cynisme de César, comme il s’exprime dans ses maximes, que Fénelon rétablit tout son sens, sens plein, sens réordonné et remis dans

l’ordre de la loi, à l’adjectif « universel ». Et c’est de là désormais que le dessin prend graphiquement et sémantiquement sa

source.

Il n’en va pas autrement de l’autre adjectif, référant comme le premier à la haute idée que César se fait de

lui-même : « puissant » (« Plus je suis ruiné, plus je suis puissant ») (fig. 9). Cette seconde maxime prolonge la

logique de la première en un décasyllabe de prose bien frappé. Le dernier terme de la phrase, qui doit être pour César son apothéose, sonne de manière

scandaleuse pour Fénelon : cette puissance-là, issue de la séduction, de la plus basse tromperie, de la fausse monnaie politique est dévoiement ; elle est l’autre

redoutable de la véritable puissance publique, qui doit être autorité juste et souveraine, regardant au-delà d’elle-même le bien commun et se sacrifiant pour lui.

Le mot, cette fois, ne recoupe pas le dessin. L’écriture s’écarte un peu pour laisser passer la croupe du cheval, comme si le texte sans l’effacer voulait faire entrer

en lui le dessin : il lui accorde cette place en ouvrant puis finalement en fermant l’intervalle, faisant de la marge l’appareil d’un piège.

À cet endroit, la cursivité des lettres aide à affaiblir, à dompter l’énergie de puissance qu’exprime le cheval

à la course et qui remonte jusqu’aux pulsions de l’enfant. Le « il » de la phrase suivante (« Il n’y a qu’à

dépenser ») attrape la lance du soldat (fig. 10). L’effet visuel est étonnant : Fénelon a

utilisé le bout de la lance à l’intérieur du trait de plume ; il lui a permis de tracer le jambage de sa lettre. Le mot capture la lance, il exerce sur elle une force

divergente par rapport à celle que lui imprime la main du soldat. Double force même : celle de la lettre penchée dans le sens opposé à la lance et celle de la

phrase qui s’incline vers la droite. Fénelon réoriente la ligne oblique, en translatant une force de mort en tension et en effort d’écriture. Ainsi le

« il » semble empêcher le cavalier d’accomplir son geste : le soldat ne mourra pas parce que la lance est employée à autre chose : elle

s’étire vers le texte, elle est en train d’écrire. Fénelon obtient en outre que la lance, sa direction ayant été inversée, barre l’ensemble

du dessin du cavalier. Associée aux hachures du corps du cheval, cette rature provoque la suppression spectaculaire de l’image agressive. Mais, une fois encore, la censure ne cherche

pas à faire disparaître le dessin ; elle ajoute une autre strate de visibilité qui conserve le premier état de l’image et sa signification initiale pour faire

voir le geste du maître qui corrige.

La dernière ligne du texte de Fénelon continue le travail de pédagogie graphique par lequel l’écriture assaille le dessin. On

peut lire à cet endroit : « vous viennent comme un torrent » (fig. 11). Pour cette ultime occurrence du dialogue, ou du duel,

entre texte et image, Fénelon combine les deux procédés auxquels il a recouru précédemment. D’une part, il relie ses mots aux lignes du dessin : c’est

ici le point d’attache du « comme » dont la dernière syllabe est tirée pour atteindre les antérieurs du cheval et d’ailleurs aussi se frotter aux lignes du sol

où le fantassin se débat. Sémantiquement, l’adverbe « comme », terme de la comparaison, convient particulièrement bien à cette reprise, au sens didactique

et au sens textile, de l’image par le texte. Fénelon ajoute au maillage piégeur de son écriture le même intervalle qu’à la ligne précédente

pour y prendre l’avant du cheval. D’une ligne à l’autre, la marge intercalée verticalement défile, comme une bande déroulante. On oserait presque dire

qu’elle chevauche la scène dessinée ou recueille dans la fente paginale l’inter-dit de la jouissance, que l’enfant-cavalier voulait percer à la hache et

à la lance.

[27] « Comment - leur répondit-il - pourrez-vous vous confier les uns aux autres, si une fois vous rompez l’unique lien de la société et de la confiance, qui est la bonne foi ? » (Ibid., Quinzième Livre, p. 480).