Étude d’un dessin marginal du duc de

Bourgogne dans un manuscrit de Fénelon

- Olivier Leplatre

_______________________________

Fig. 4. Nicolas de Fer, Plan général de Versailles,

1705

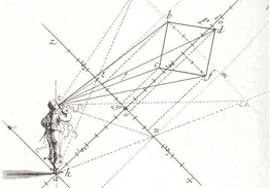

Fig. 5. Abraham Bosse, Manière universelle de

M. Desargues pour pratiquer la perspective., 1647-48

Fig. 6. Vladimir Velickovic, 1988, détail.

Fig. 7. Dessin du duc de Bourgogne, détail.

Mais ce rapport du texte et de l’image est réversible et c’est ce mouvement même de retournement qui signe l’intention de

Fénelon. Et dès son premier geste, puisqu’il a consisté à choisir la feuille déjà utilisée par son pupille et à la retourner afin de

pouvoir écrire. Dans le dispositif paginal reformulé par l’intrusion du texte, l’avancée de l’écriture a gagné sur le dessin, comme une mer gagne

sur la terre du rivage. Embrassée de mots, l’image a été relocalisée. Elle donne même l’impression d’avoir été repoussée,

tout en n’ayant évidemment pas bougé ; sa centralité, du temps où le dessin avait seul forcé la page vierge, s’est désormais

déplacée structurellement en marginalité.

Le rapport des pans visuels a été totalement bouleversé par Fénelon, afin d’obtenir un autre rythme. Au départ, le

dessin détenait seul la royauté de la feuille. Comme une sorte de défi, le duc avait extrait son tumulte d’encre du fond de la blancheur qui en retour lui consentait un

puissant effet de cadrage propre à concentrer l’œil sur sa réussite de petit enfant royal. Pas un dessin marginal donc, mais un dessin fait pour être vu (peu importe

qu’il l’ait été vraiment, au moins a-t-il été considéré par son maître) ; un dessin jouant déjà avec une étonnante

maîtrise, digne d’un prince, des possibilités de l’espace. Que le dessin n’ait pas été tenté en plein centre de la feuille n’y change rien,

au contraire. Car le lieu des rois, comme le représente exemplairement le plan de Versailles de Nicolas de Fer (fig. 4), n’est

pas d’être exactement au centre, il est de se faire centre, depuis une position légèrement reculée, éventuellement à la marge (parfois jusqu’au

secret) ; il est de prendre place, un peu à la manière de l’observateur d’Abraham Bosse (fig. 5),

à cette bordure, mobile, surprenante, préservée, où peut le mieux se condenser l’espace, où le pouvoir peut arriver à tout savoir, tout voir, tout

absorber. Et de là, passer au centre des regards, au point de fuite du monde, être le Roi Soleil.

Telle est la double station du dessin du duc, que l’on aimerait imaginer comme une mise en scène enfantine de l’absolu du roi, comme une

épreuve, menée à travers son jeune art, de la résistance des choses et de la capacité royale à les vaincre. Décentré, le dessin a apparu en

prenant par surprise la feuille, il a aimanté à lui toute la périphérie du papier et il a remporté finalement sur ce terrain la victoire de la visibilité.

Puis, sur sa partie de page transformée en lieu de spectacle, le combat a été centré par l’enfant. Comme un tableau miniature. Pour le duc, son dessin a conduit une

action mouvementée, une petite bataille pour arracher au support de papier un pouvoir, lui infliger une cicatrice d’encre en guise de signature, enfin lui imposer un désir. Ce

désir ne fait-il pas reconnaître son opiniâtreté dans les petits saccages de la plume, dans ses actes rageurs dont les guerriers sont les relais, les résultats et

les métonymies ? La hache d’un des deux cavaliers pour les hachures de la main vibrante, la pointe de lance de l’autre cavalier pour les griffures graphiques : les

traits secs sont les instruments de la représentation sismographique des ondes émotives du corps.

Le coup de force du dessin - conquête du centralisme monarchique par le dessin d’un enfant de roi - se lit en fait tout entier dans la scène

dessinée. Car elle dépend elle-même de la puissance d’un mouvement convergent : deux cavaliers y conjuguent leurs efforts depuis les deux côtés de

l’espace contre un soldat immobilisé, coincé en leur milieu et près de la mort ; ou ils se concentrent en un double combat (cavalier/fantassin ; cavalier/cavalier).

Cette mise en abîme, et presque cette mise à vif de la centralité est confirmée par l’indication interne de la lance, qui dirige avec brutalité le regard vers

le soldat vaincu. À la manière, toutes proportions gardées, dont le peintre contemporain V. Velickovic ponctue ses toiles souffrantes par de petites flèches, apparemment

marginales mais repères de sens et vecteurs dynamiques, acuités douloureuses aussi (fig. 6), le fantasme de

l’enfant roi fixe le long de cette lance vers sa pointe fléchée un code de lecture et de pulsion (fig. 7) : celui de

la cruauté [13], de l’acharnement, de l’écrasement, de la percée ; il désigne un vaincu et des vainqueurs :

les deux cavaliers, jumeaux dans le corps à corps, et peut-être pour le duc images agrandies de lui-même. À moins que, par un retournement de gant du fantasme intime, la

cruauté ne se change en posture masochiste et que puisse se relire la position de jouissance du petit roi à l’endroit du soldat, frappé par les deux cavaliers semblables

comme des frères [14]. Quant à l’hypothèse où le cavalier de droite vient secourir le soldat à terre, le dessin rend

possible pour l’identification du duc l’occupation de tous les lieux de violence : victime, agresseur, agresseur de l’agresseur.

Avec l’arrivée des lignes d’écriture en masse, le dessin a dû abdiquer sa force visuelle. Fénelon livre son propre combat,

il écrase un peu le dessin, en tout cas il s’en saisit, en rattrape l’élan. Alors que la scène prétendait à l’air libre, qu’elle

goûtait entourée de l’espace vide de ses marges le grand vent du dehors, Fénelon resserre l’élan, il enferme la noise dans la page d’écriture.

De cet affrontement, l’image sort renversée : battue, graphiquement retournée. Et si le maître ne l’a pas complètement ensevelie sous les mots,

c’est sans doute qu’il fallait qu’elle soit encore signe de la défaite, qu’elle se montre vaincue, et peut-être même humiliée aux yeux de celui

qui l’avait dessinée. Car Fénelon croit la mortification des rois nécessaire pour les rappeler à leur devoir et les écarter des tentations de l’amour

de soi. Tout le Télémaque trace pour le héros et futur prince d’Ithaque un trajet d’épure, où le moi apprend à se décanter,

à s’abaisser voire à s’anéantir pour éprouver sa juste mesure. Ce chemin d’ascèse, presque ce pèlerinage gagné

métaphoriquement par le voyage lustral à travers les mers est pour Fénelon la seule voie royale.

Dans le geste infligé par l’écriture sur l’image, s’affirme le dessein du précepteur tel qu’il préside

à l’ensemble de son programme pédagogique. Écrire à l’adresse du duc n’est pas autre chose pour lui qu’un tenace projet de civilisation, qu’un

patient travail orphique. L’éducation a d’abord pour finalité - et toutes les textes ad usum Delphini ne cesseront d’y revenir - l’action sublimante

d’un contrôle exercé sur les passions [15]. L’œuvre de Fénelon poursuit, sous ses diverses formes littéraires,

par tous les angles de la fiction, cette même difficile ambition morale et politique, mais peut-être avant tout anthropologique et psychique : apprivoiser les instincts de

l’enfant, contenir ses pulsions qui, si elles demeuraient dans leur première jeunesse, ne donneraient qu’un mauvais roi et peut-être un tyran, apprendre à les

convertir en bonne énergie de désir, apaisée, douce, emplie d’humilité et de charité, et ainsi soutenir l’ambition de faire advenir un grand roi de vertu.

[14] Le duc était, rappelons-le, l’aîné de ses deux frères : Charles duc de Berry et Philippe duc d’Anjou, futur roi d’Espagne. Tous trois s’aimaient, paraît-il, beaucoup.

[15] Comme une voix divine en fait, par exemple, la révélation à Télémaque : « [...] sache que tu ne seras grand qu’autant que tu seras modéré et courageux pour vaincre tes passions » (Les Aventures de Télémaque, Second Livre, éd. cit., p. 143).