Adapter un texte, écrire les mots

- Jan Baetens

_______________________________

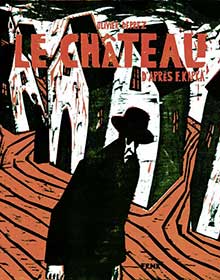

Fig. 3. O. Deprez, Le Château,

d’après Kafka, 2019

La place des éléments textuels corrobore et établit ces mouvements à la fois simples (on est tout excusé de n’y voir que de simples formalités de politesse) et d’une complexité vertigineuse (la scène en question fonctionne aussi comme une mise en abyme annonciatrice –une prolepse– de l’histoire à venir). Tout ou presque y converge : d’une part, le passage du silence, renforcé par l’alignement des portraits au mur, parlants à force d’être muets, à la voix ; d’autre part, le tressage progressif des énoncés, la parole de Caldigate dans la dernière case étant comme « embrassée » par les propos des Bolton (à moins évidemment qu’elle ne s’y trouve déjà prise en tenaille, comme on le verra plus tard dans le livre).

La planche de Grennan montre à merveille la solidarité des trois plans du texte. Au niveau du récit (texte comme contenu), il y a des lacunes et des absences, mais elles sont hautement significatives (le « peu de mots » sert à dire plus). Au niveau des dialogues (texte comme lettre), la parole appuie et cadre le dessin, mais non sans tendre quelques pièges. Au niveau de la forme du texte, le message se fait presque explicite, pourvu qu’on accepte de le lire en rapport avec les autres couches des mots et des images. C’est par telle solidarité que Grennan arrive à prolonger à sa manière le travail de Trollope, dont les romans tardifs, dont John Caldigate, sont proches de l’écriture en filigrane d’un Henry James.

Ecrire à la gouge

S’il y a peu de mots chez Grennan, il y en a moins encore chez Olivier Deprez (fig. 3), dont l’adaptation de Kafka s’en tient au strict minimum narratif : l’arrivée du géomètre K. au village et ses tentatives infructueuses de pénétrer au château. Deprez ramène l’intrigue de ce roman inachevé à une poignée de scènes clé, elles aussi raccourcies sous forme d’épure. Quant aux énoncés verbaux repris dans la bande dessinée, qu’il faudrait appeler plutôt bande gravée, chaque dessin étant une gravure sur bois, ils sont également minimes : quelques mots, quelques phrases, quelques inscriptions, rien que des dialogues (comme chez Grennan, on ne trouve pas de voix off).

Cette impression de grand dénuement, qui pourrait faire croire à une adaptation totalement libre, dédaigneuse de l’anecdote comme du style de Kafka, celle-là plus circonstanciée, celui-ci moins heurté, est cependant trompeuse. D’un côté, celui du texte comme histoire, Deprez n’a nullement besoin de restituer l’intrigue de Kafka, qu’il peut supposer connue de ses lecteurs et que la critique tend elle aussi à réduire à une seule idée, celle de l’attente infiniment frustrée. De l’autre, celui de la lettre et des mots donnés à voir, l’extrême parcimonie du nombre d’inscriptions est inversement proportionnelle à leur proéminence visuelle. Les mots sautent fortement aux yeux et même s’ils se fondent dans l’image, Deprez n’utilisant jamais de bulles, il n’y a nullement fusion. A la différence des images, qui oscillent sans arrêt entre figuration et abstraction, les mots restent partout d’une parfaite lisibilité. Leur grammatextualité est certes indéniable (la taille des lettres est inhabituellement grande et leur orientation est sujette à toutes sortes de déformations), mais à aucun moment leur déchiffrement immédiate ne se voit compromis. De plus, si l’image se coupe généralement en deux, chaque page ne comprenant qu’une gravure elle-même divisée en des zones à contenus et à points de vue très différents, il n’y a rien de tel du côté du texte, toujours uni et uniforme au sein des planches. Enfin, l’image s’efface devant le texte. Elle lui offre une place privilégiée dans la gravure, lui laissant des zones « vides » suffisamment vastes pour qu’il puisse s’y étaler sans encombre, sans conflit avec d’autres éléments du dessin (en cas de superposition du visible et du lisible, Deprez fait varier le jeu chromatique du noir sur blanc et du blanc sur noir pour assurer partout et toujours la parfaite lisibilité des mots). Cette primauté du langage finit par déteindre sur l’image, dont la figuration s’aligne sur la morphologie des lettres du texte. Dès la couverture on assiste à un devenir texte de l’image, avec la représentation symétrique de la majuscule A coiffée de son accent circonflexe du château d’une part et de la cime pointue d’une montagne d’autre part. Pareille annonce contamine autant qu’elle programme la lecture qui s’enclenche : à partir de là, ce sont partout des lettres qu’on va tenter de retrouver dans les figures (iconiques) et les formes (plastiques) de l’adaptation.

Il en résulte une unité profonde du texte et de l’image, qui tient à leur coprésence dans les gravures sans bulles, uniformément faites de signes en noir et blanc. Cette imbrication n’est pas synonyme de fusion ou d’équivalence coûte que coûte. La clarté et la précision diffèrent de l’ouverture représentative et symbolique des images. En dépit de leurs divergences stylistiques presque complètes, ce sont là des mécanismes que le travail de Deprez partage avec celui de Grennan et dont l’effet est globalement le même : celui de la poursuite d’une fidélité qui ne recule pas devant des interventions modernes et personnelles très puissantes.

Mais que voit-on au-delà de ces généralités ? A l’instar de Grennan, qui ne dessine ni n’écrit comme les illustrateurs de Trollope, Deprez prolonge en même temps qu’il dépasse le modèle incontournable du roman gravé contemporain, Frans Masereel. Ce dernier favorisait les romans sans paroles et son traitement de la ligne et du contour, c’est-à-dire du jeu entre le noir et le blanc, était beaucoup plus linéaire, presque léché. Olivier Deprez opte résolument par l’insertion de mots et de phrases au sein des images, mais il le fait d’une manière qui refuse d’aligner les unités verbales sur les seules propriétés des images très expressives, souvent quasi abstraites. Sous la gouge de Deprez, les lettres acquièrent un haut degré de matérialité (leur grammatextulaité comme leur graphiation sont tout sauf neutres ou transparentes), mais elles continuent à respecter méticuleusement la double loi de l’alignement horizontal, chaque lettre faisant suite à l’autre, et de l’empilement vertical, chaque ligne se plaçant à distance égale de la précédente. Le texte continue donc à s’écrire comme sur une page, un cahier à lignes, voire une partition, et ce maintien de l’horizon scriptural sert de garde-fou à la dérive du texte gravé vers l’image.

Dans Le Château, d’après Kafka, page et case coïncident, mais la même règle est loin de s’appliquer aux rapports entre case et image. Les gravures sont souvent scindées par une coupure horizontale, une sorte de gouttière incorporée à l’image. Comme cet espace dit « intericonique » est noir, la gouttière ne se remarque pas toujours du premier coup d’œil, si ce n’est par l’étrangeté de la composition, qui peut imbriquer des représentations incompatibles, un peu à la manière d’un collage. La structure de la page est lors paradoxale : matériellement unie, car il n’y a qu’une seule gravure, elle accueille des images hétérogènes, tels un champ et son contrechamp, un détail et une vue d’ensemble, une plage abstraite et une zone figurative. La double page 34-35 (fig. 4) reflète ces ambivalences. Elle est inhabituellement morcelée (c’est en fait la seule occurrence de ce type dans le livre, ce qui en fait un fragment représentatif par contraste et antinomie). En même temps, elle contient des jeux de miroir très poussés. Par là, ce diptyque à caissons offre une belle occasion de regarder de près le fonctionnement du texte écrit, non pas dessiné mais gravé, dans le travail d’Olivier Deprez.