(Histoire du grand et admirable

Royaume d’Antangil, 1616)

- Olivier Leplatre

_______________________________

Fig. 1. A. Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, 1570

Fig. 2. O. Fine, Recens et integra orbis descriptio, 1536

Fig. 3. Nicolas Desliens, planisphère manuscrit, 1566

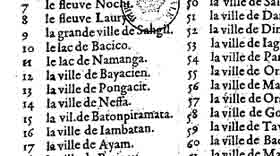

Fig. 4. Carte de l’Histoire du grand et admirable

Royaume d’Antangil, 1616

En 1616 à Saumur, le libraire Thomas Portau publie l’Histoire du grand et admirable Royaume d’Antangil [2]. Son auteur n’est signalé que par les initiales I. D. M. G. T. et rien ne permet encore aujourd’hui de l’identifier explicitement. Nous pouvons tout au plus affirmer qu’il est protestant sans être théologien, qu’il admire les Provinces-Unies, possède un certain savoir géographique et manifeste un intérêt particulier pour les questions militaires auxquelles il consacre l’ensemble de son troisième Livre. Plusieurs hypothèses sont apparues pour élucider l’énigme de cet anonymat. Le nom de Joachim Du Moulin, gentilhomme tourangeau [3] et père du ministre protestant Pierre Du Moulin, a été avancé ainsi que celui de Jean de Moncy, maître d’école à Tiel en Hollande et auteur de deux séries de Dialogues rustiques hostiles au catholicisme, écrits entre 1601, ou plus vraisemblablement 1608, et 1615 [4]. L’ouvrage est aujourd’hui considéré comme la « première véritable utopie française » [5], fabriquée exactement un siècle après l’Utopie de Thomas More.

D’une narration beaucoup moins inventive cependant que son célèbre modèle, Antangil décrit un royaume situé en Terre Australe. Après avoir présenté dans le Livre inaugural la situation, le climat et la faune de ce pays « merveilleux » – l’adjectif est un leitmotiv du texte –, l’auteur s’attache à décomposer ses mécanismes politiques et sociaux. Le système utopique d’Antangil occupe quatre Livres : le premier explicite les cadres de l’« excellente police » du royaume tant en ce qui concerne l’organisation politique, constituée en monarchie parlementaire, que les finances ou les manières de voyager. Les Livres suivants détaillent la « police militaire », la nourriture et l’instruction de la jeunesse et, ultimement, précisent les conditions d’exercice de la religion (célébration du service divin, baptêmes, enterrements...). Antangil a en effet été converti au christianisme par à un brahmane indien, Byrachil, disciple de saint Thomas. Son nom même, aux dires de l’auteur, signifie « grâce céleste » (19/39) [6]. Concluant l’édifice discursif, le dernier chapitre en affirme l’esprit et le sens ; il atteste de la conformité de l’utopie au « souverain Dieu » (n. p./23) et s’achève lui-même sur une prière : « A Dieu sage, immortel et invisible, soit gloire et honneur ès siècles des siècles, Amen » (203/144).

Antangil inaugure une double série : celle des utopies françaises et celle, plus spécifique, des utopies réformées qu’avaient déjà esquissées « dans l’esprit » [7] la Recette véritable de Bernard Palissy [8] ou le recueil illustré Des fortifications et artifices, architecture et perspective conçu par Jacques Perret [9], architecte et ingénieur de Henri IV, avec des planches gravées par Thomas de Leu. Le livre prend place en outre dans l’histoire du mythe de la Terre Australe [10] dont la présence supposée préoccupait déjà l’Antiquité [11]. Sur les bases d’un vaste continent censé équilibrer les masses terrestres entre les deux hémisphères [12], son hypothèse se renforce dans la seconde moitié du XVIe siècle : Guillaume Postel évoque la Terre Australe comme une cinquième partie du monde [13], La Popellinière parle, lui, d’un « troisième monde » ajouté à l’Ancien Monde (le continent ptoléméen) et aux Indes [14]. André Thevet estime ce territoire aussi étendu que l’Asie et l’Afrique réunies [15]. La mappemonde d’Abraham Ortelius intègre en 1570 une « Terra australis nondum cognita » (fig. 1) : sa vaste découpe d’une matière hésitant entre le nuage et une terre légèrement ocrée couvre l’image à la latitude du 50e degré sud et avance jusqu’au tropique du Capricorne. Mais c’est en réalité la mappemonde en forme de cœur d’Oronce Fine (1531) [16] qui fait voir pour la première fois ce continent, dessiné comme un large sourire, sous le nom de « Terra australis recenter inventa, sed nondum plene cognita » (fig. 2).

Au XVIe siècle, l’idée de la Terre Australe est notamment réactualisée par l’Ecole de Dieppe qui, prenant en compte les voyages des Portugais autour de 1520, distingue quant à elle une Grande Jave et une Petite Jave, toutes deux liées à ce continent. Mais si la Petite Jave est reconnue comme une île, la Grande Jave (ou Jave la Grande) est en revanche définie comme une terre ferme (elle semble préfigurer l’Australie). Son existence cartographique, comme l’Ecole dieppoise a voulu l’imposer, s’achève avec le planisphère de Nicolas Desliens (1566, fig. 3) [17] mais sans que disparaisse, bien au contraire, l’intérêt pour cette contrée et ses propositions utopiques. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Foigny [18], Veiras [19] ou Tyssot de Patot [20] ont continué à alimenter le mythe. Ils l’ont concentré autour de l’imaginaire de l’Océan indien, en considérant le franchissement de la limite équatoriale comme l’initiation aventureuse et féconde vers une altérité accueillante. Cette traversée, porteuse en elle-même du principe d’un renversement antipodique, leur a paru convenir parfaitement au jugement critique et au jeu carnavalesque de l’utopie [21].

Dans Les trois mondes, La Popellinière fondait déjà beaucoup d’espoir sur cette contrée du sud qui, vu sa position, ne pouvait manquer de recéler des « choses merveilleuses en plaisirs, richesses et autres commodités de la vie » [22]. L’ancien soldat huguenot devenu « voyageur de cabinet » invitait à découvrir dans ce continent austral si prometteur un espace nouveau, un refuge pour la liberté religieuse, bref une sorte de Terre Promise. L’auteur d’Antangil reprend son héritage, en situant son

« grand et fleurissant royaume (...) au Su de la grande Jave ; sa longueur s’estend six degrés par deça le Tropique de Capricorne, et le Ouest vers le pôle Antarctique jusqu’au 50 degré, qui feroit 22 degrez en tout, revenant à trois cents trente lieuës ; Sa largeur est un peu moins de deux cens, tellement que sa figure est comme quarré longuet, et contient de tour mille soixante lieuës » (1-2/29).

Pour aider le lecteur à visualiser ce territoire encore inconnu « à tous Historiens § Cosmographes », comme l’annonce le titre, l’ouvrage recèle une carte gravée sur bois en noir et blanc (fig. 4). Repliée à l’intérieur de l’in-octavo, elle a approximativement une hauteur de 33 centimètres pour une largeur de 22 centimètres. Intitulée « Le grand royaume d’Antangil », elle est accompagnée à sa droite par une « Table des lieux principaux tant des villes que rivières/du grand Royaume d’Antangil », soit 129 noms rangés en trois colonnes égales conclues par la mention en italiques : « Fin de la Table » (fig. 5). L’ensemble est réparti sur une feuille de 47 centimètres de hauteur sur 45 de large.

Cette carte prend place entre deux positions textuelles. Elle est d’une part précédée par la page de titre et la dédicace. Elle est d’autre part suivie par le traité lui-même. C’est le rapport de cette carte avec les différentes séquences de textes et leurs modes de lecture que je voudrais examiner en me demandant simplement ce qu’une carte peut signifier dans l’économie de la description utopique, quelle énergie utopique elle-même contient et fait travailler.

Représentations : cartographie de l’utopie

La carte d’Antangil a une histoire, l’une des trois que présente le livre avec celle du « glorieux martyre de Byrachil » conservée à la fin et les quelques éclaircissements sur la création du royaume au début du Livre second. Le récit de la carte est contenu dans une épître dédicatoire adressée aux « très-hauts, très-puissants Seigneurs, Messieurs les Estats des Provinces unies du païs bas » (n. p./23). La dédicace – assez semblable à une préface – explique comment le royaume d’Antangil est venu à la connaissance de l’auteur. Ce dernier prétend avoir participé à l’expédition de Jacques Corneille Necq, nommé explicitement au début de l’épître. Historiquement partie en mars 1598 et composée de huit navires, la flotte de Necq prépara la création de la Compagnie des Indes orientales en 1602. Le voyageur dit avoir été pris par l’envie de « voir à l’œil » (n. p./23) ce dont parlent tant de livres, d’aller donc admirer, en homme curieux du monde, les « richesses » des Indes orientales et de rencontrer « les diverses mœurs et manières de gouvernement des Rois, Princes et Républiques » (n. p./23).

[2] Le titre complet est : Histoire du grand et admirable royaume d’Antangil. Incogneu jusques à present à tous Historiens § Cosmographes : composé de six vingts Provinces tres-belles § tres-fertiles. Avec la description d’icelui, § de sa police nompareille, tant civile que militaire. De l’instruction de la jeunesse. Et de la Religion. Le tout compris en cinq livres, par I. D. M. G. T. Dans certains exemplaires, le nom de l’imprimeur a été caché par un papier collé où l’on peut lire : « A Leyde, chez Jean Le Maire ».

[3] C’est ainsi qu’il faudrait déchiffrer, selon N. Van Wijngaarden, les initiales G. T. dans I. D. M. G. T. (Les Odyssées philosophiques en France, Haarlem, 1932, pp. 58-65).

[4] Sur le problème de l’attribution, voir A. Cioranescu, « Le Royaume d’Antangil et son auteur », Studi Francesi, VIIe année, n°19, 1963, pp. 17-25. A. Cioranescu, qui défend l’hypothèse de Jean de Moncy, considère Antangil comme l’envers des Dialogues rustiques : ces derniers font « le tableau d’une triste réalité », monde de vices où la vraie religion n’est pas reconnue, contre lequel l’auteur propose « ensuite l’évasion vers la belle ordonnance imaginaire d’Antangil » (Ibid., p. 24).

[5] C’est sous ce titre que Frédéric Lachèvre présente sa réimpression annotée d’après l’édition de Saumur pour La Connaissance en 1933 : La première utopie française. Le Royaume d’Antangil (inconnu jusqu’à présent) réimprimé sur l’unique édition de Saumur, 1616, avec des éclaircissements de Frédéric Lachèvre (l’ouvrage comporte en outre une étude liminaire : Variations de l’Utopie par René-Louis Doyon).

[6] Les références entre parenthèses au texte correspondent d’abord à la page de l’édition originale puis à celle de l’édition Lachèvre. L’édition de 1616 est disponible à l’adresse suivante : gallica.

[7] Voir Fr. Lestringant, « Utopie et Réforme », dans Utopie. La quête de la société idéale, Paris, BnF, 2000, pp. 168-183.

[8] B. Palissy, Recette véritable [1563], éd. Fr. Lestrigant et Ch. Barataud, Paris, Macula, « Argô », 2000.

[9] J. Perret, Des fortifications et artifices, architecture et perspective, s. l. n. d. (1601).

[10] Sur l’histoire de ce continent, voir A. Rainaud, Le Continent austral. Hypothèses et découvertes, Paris, A. Colin, 1893 ; W. P. Friedrich, Australia in Western Prose Writings. 1600-1690, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1967.

[11] N. Broc, La Géographie de la Renaissance 1420-1620, Paris, Les Editions du C.T.H.S., 1986, p. 168.

[12] C’est la thèse de l’Antichtone d’origine pythagoricienne, défendue par Albert le Grand et au XVIIIe siècle encore par le Président de Brosses (Histoire des navigations aux Terres Australes, Paris, Durand, 1756).

[13] G. Postel, Cosmographicae disciplinae compendium, Bâle, J. Oporin, 1561.

[14] En 1582, Lancelot Voisin de La Popellinière présente la terre australe dans ses trois Livres des Trois mondes. La mappemonde double format qui accompagne l’ouvrage inclut une terra australis nondum cognita ; elle est placée avant le premier feuillet du texte.

[15] A. Thevet, La Cosmographie universelle..., Tome I, l. XII, Paris, G. Chaudière, 1575.

[16] Cette mappemonde double cordiforme a été composée pour le Novus Orbis de Grynæus.

[17] Sur cette carte, Jave la grande est décorée par des armoiries portugaises. Nicolas Desliens revendique ainsi pour les Portugais la découverte du continent.

[18] G. de Foigny, La Terre australe connue [1676], éd. P. Ronzeaud, Paris, Société des textes français modernes, 1990.

[19] D. Veiras, Histoire des Sévarambes..., Paris, Cl. Barbin puis E. Michalet, 1677-1679.

[20] S. Tyssot de Patot, Voyages et aventures de Jacques Massé, Bordeaux, Jacques l’Aveugle, 1710 [Hollande, 1715].

[21] Sur cette « traversée du miroir », voir J.-M. Racault, Nulle part et ses environs. Voyage aux confins de l’utopie littéraire classique (1657-1802), Paris, Presses l’Université Paris-Sorbonne, 2003, p. 383.

[22] La Popellinière, Les trois mondes, « Avant-discours », n. p.