- Anne Chassagnol

_______________________________

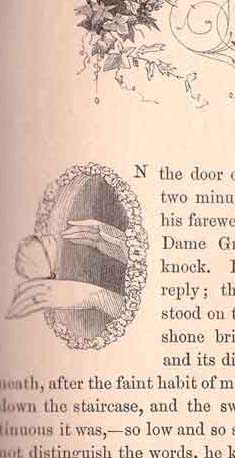

Fig. 4. Mains et papillon. Mrs S. C. Hall,

The Prince of The Fair Family : A Fairy Tale

L’édition de The Prince of the Fair Family (1867) de Mrs S. C. Hall met également en lumière cet échange entre texte et image dans le

périmètre minuscule de la majuscule. En effet, la première édition de cette œuvre assez peu connue de Mrs S. C. Hall, qui écrivait également sous le nom d’Anna Maria

Fielding, est accompagnée d’une série d’illustrations réalisées par des artistes aussi célèbres que Joseph Noel Paton ou Kenny Meadows. La lettrine du chapitre V

(fig. 4), exécutée par T. R. Macquoid et T.W. Reeve, lie par ses déliés le texte et la marge. Le chiffre romain indiquant le chapitre est

d’ailleurs totalement intégré à un dessin géométrique qu’il structure. La lettrine en forme de O se présente comme un œil-de-bouf à travers lequel deux mains se

faufilent pour attraper un papillon, créant aussitôt un effet d’optique puisqu’elles semblent sorties du texte. Main de l’auteur, main tendue au lecteur, les deux mains invitent à franchir

dans les marges les limites du texte et de l’image. La lettre O et les deux mains jouent également un rôle proleptique puisque le jeune héros du conte, Owen, retrouve finalement sa mère mortelle,

retrouvailles de courte durée, car l’enfant fée rejoindra sa famille féerique chaque nuit. Le O figure ici l’ouverture vers l’ailleurs, vers la lune. La lettrine déplace la

périphérie de la marge en tissant un lien étroit entre le texte et l’image, jouant un rôle à la fois proleptique et mnémotechnique, puisqu’elle permet de visualiser le contenu

du chapitre à venir pour mieux le comprendre.

Enfin le conte est un genre qui n’existe pratiquement que dans un rapport avec d’autres textes. Un conte se situe toujours implicitement en marge d’un second. Le travail de

folkloristes victoriens, comme Thomas Crofton Croker, Thomas Keightley, Lady Wilde ou John Francis Campbell, a permis de collecter un certain nombre de motifs folkloriques souvent essentiellement oraux, mais la plupart des

auteurs de l’époque reconnaissent leur allégeance au folklore celtique ou germanique. Dans la préface de The King of the Golden River ; or The Black Brothers (1841), John Ruskin rend

hommage aux frères Grimm. En outre, Mopsa the Fairy (1869) de Jean Ingelow, Charlie Among the Elves (1871) d’Edward H. Knatchbull-Hugessen ou encore Speaking Likenesses (1873) de Christina

Rossetti apparaissent comme autant d’échos d’Alice in Wonderland (1864). Même si Dickens a écrit assez peu de contes, son œuvre entière fait de nombreuses

références à la féerie. Il reconnaît d’ailleurs l’importance fondamentale des contes, et notamment ceux de Grimm, lorsqu’il avoue dans un article célèbre que son

plus grand regret est de ne pas avoir pu épouser le petit Chaperon Rouge [13]. La marge n’est pas marginalisée dans la sphère du conte au contraire, elle est

sans cesse recentrée, digérée, revisitée, réécrite.

Bords et débords du tableau

Le tableau de fées lui aussi est essentiellement un art en marge. À l’exception de quelques peintres célèbres comme J. M. W. Turner ou Daniel Maclise, la

plupart de ces artistes étaient peu connus à l’époque. Il faut attendre 1997 pour que la Royal Academy consacre une exposition à la peinture féerique victorienne qui n’est

toujours pas véritablement reconnue comme un courant pictural à part entière [14]. Historiquement, l’art féerique victorien s’épanouit dans

le sillage de la peinture narrative dont il détourne les codes. Il présente de nombreux points communs avec l’art académique français : fée et pompier font bon ménage. La marge

exprime ici un rapport de résistance aux normes esthétiques en vigueur.

L’art dit pompier marque une régression dans le temps dans la mesure où l’enseignement de l’art strictement académique était orienté vers

la peinture classique, mythologique ou biblique. Il joue aussi bien sur les contrastes plastiques en alternant opacité et transparence, empâtements et glacis lisses, que sur les oppositions thématiques entre

vice et vertu, vulgarité et élégance. L’art pompier est aussi un concentré de différents genres picturaux anciens. Ainsi les tableaux de Robert Huskisson reprennent des fresques de la

Renaissance italienne tout en s’inspirant de techniques réalistes, comme le trompe l’œil sur le cadre du tableau Come Unto These Yellow Sands (1847) [15].

L’art féerique, notamment celui de Robert Huskisson, sublime les marges en pastichant la peinture classique. La marge est ici à envisager au sens littéral, en tant qu’espace blanc laissé

autour d’un cadre.

Académisme et kitsch ont des racines communes : Hermann Broch montre que l’esthétique dite kitsch entretient des liens avec le Romantisme, plus particulièrement

à la période du capitalisme industriel, et souligne que l’art pompier était l’un des terreaux les plus fertiles du kitsch. Le terme « kitsch », d’origine allemande,

apparaît au milieu du XIXe siècle [16]. Or, le kitsch, qui est en marge de l’art officiel, a la particularité de combler ses marges, de proposer un univers

saturé à l’excès. Les marges débordent d’activité, les surfaces y sont riches de figures et de symboles, selon un principe d’entassement, d’accumulation, technique que

l’on retrouve presque systématiquement dans les tableaux de fées, tout particulièrement chez Richard Dadd ou Joseph Noel Paton. Dans The Reconciliation of Oberon and Titania

[17] de Paton, les marges ont quasiment disparu, la notion de bord, de cadre ou de marge n’a d’ailleurs plus lieu d’être. Le cadre déborde, chaque parcelle

de la toile regorge de motifs, de détails, de mouvements. Les fées sont partout, suspendues aux arbres, cachées sous les feuillages, éparpillées sur le sol. Après une étude

méticuleuse de cette œuvre qu’il dit tant admirer, Lewis Carroll recense non moins de cent soixante-cinq fées [18]. Une seule toile ne semble d’ailleurs

pas suffire à la représentation de cette scène féerique et deux ans plus tard, le peintre expose un pendant au premier, tout aussi encombré.

[14] J. Maas et al., Victorian Fairy Painting, Londres, Royal Academy of Arts & Merrell Holberton, 1997.

[15] Robert Huskisson, Come unto These Yellow Sands, 1847, huile sur toile, 34,9 x 45,7 cm, collection privée.

[16] H. Broch, Quelques remarques à propos du kitsch, Paris, Allia, 2001.

[17] Joseph Noel Paton, The Reconciliation of Oberon and Titania, 1847, huile sur toile, 76,2 x 123,2 cm, National Gallery of Scotland, Edimbourg [voir l’illustration].

[18] Morton N. Cohen, The Letters of Lewis Carroll, vol.1, 1837-1885, Londres, Macmillan, 1979, note 3, pp.119-120.