- Anne Chassagnol

_______________________________

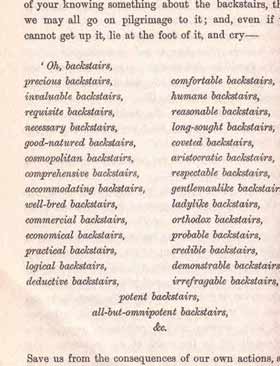

Fig. 1. Liste d’escaliers de service.

Charles Kingsley, The Water Babies

La fée est la créature imaginaire qui, par essence, vit en marge. Cachée, évanescente, mystérieuse, elle apparaît au bord des routes, au bord des

lacs, au bord de la tombe. Elle fréquente les lieux de l’entre-deux, entre chien et loup, se manifeste aux changements de saisons, au festival de midsummer, et vit à l’écart, dans les

sous-bois, aux frontières de la ville, à l’orée des mondes. A l’époque victorienne, lorsque les fées reviennent sur le devant de la scène, chassées par les Puritains

après un siècle d’interdiction, elles colonisent tous les territoires possibles. On les retrouve à l’opéra dans Oberon de Weber (1826), dans le Scherzo de la Reine Mab de

Roméo et Juliette de Berlioz (1839), ou encore dans Rusalka de Dargomyzhsky (1856). Les fées abondent dans les ballets comme La Sylphide (1832), Giselle (1841),

Le Lac des cygnes (1877), Casse-Noisette (1892). On les croise encore dans les pantomimes, au théâtre, dans des pièces comme The Dream (1840) et The Tempest (1857),

toutes deux mises en scène par Kean. Chaque fois, la féerie est en marge d’un autre art ; chaque fois elle se place à la lisière des convenances, à la limite de l’érotisme,

à la frange de l’acceptable. Intimement liée à l’image chez les Victoriens, elle triomphe dans un domaine spécifique appelé « Fairy Paintings », puis

dans l’illustration [1]. Ce mouvement éphémère s’est surtout développé de 1840 à 1870 sous le pinceau de Richard Doyle, Richard Dadd,

de John Anster Fitzgerald ou encore de Joseph Noel Paton, pour ne citer que les artistes les plus connus.

La notion de marge tintinnabule dans les mondes féeriques. Si la féerie est un monde en marge, la marge, en tant qu’espace typographique semble être le lieu de la

dynamique féerique. Mais quelle est la nature de cet espace limite ? Est-ce un blanc, un vide ? S’agit-il d’un évidement ou d’un évitement ? Le cas échéant,

quelle en serait la cause ? Il faudra s’interroger sur la densité des marges, la présence d’écritures, d’images, de chansons, la façon dont le texte semble mettre en marge

d’autres textes. Par ailleurs, il semble que dans les tableaux de fées, très souvent le cadre révèle un autre cadre, les marges se dédoublent, des grotesques apparaissent

griffonnées en lisière. Que faut-il donc voir dans la marge : le cadre du cadre ou le tableau lui-même ? Si la marge est un espace à remplir, un lieu en attente d’être

comblé, un blanc où écrire, ces lisières apparaissent être l’expression du mystère féerique.

L’orée du conte

Le conte victorien suppose un parcours de lecture aventureux. Il faut franchir plusieurs territoires avant d’y parvenir : la texture épaisse, brochée et souvent

illustrée de la couverture, la préface, la page de garde, l’épigraphe, avant d’en arriver au seuil du texte, ce « il était une fois ». Comme le souligne Gérard

Genette, il existe une véritable débauche épigraphique au XIXe siècle, et le conte n’échappe pas à la règle. Qu’est-ce qu’une épigraphe sinon une marge du

texte ? Genette la définit comme « une citation placée en exergue, généralement en tête d’œuvre ou de partie d’œuvre : "en exergue" signifie

littéralement hors d’œuvre [...], l’exergue est ici plutôt un bord d’œuvre, généralement au plus près du texte. » [2].

L’épigraphe serait donc un avant-goût du texte, comme une mise en bouche [3]. Faut-il en conclure pour autant que la marge ne serait pas seulement cet espace blanc et

vacant ? La marge aurait-elle une saveur ?

La réponse se trouve partiellement dans Phantastes de George Macdonald [4], texte énigmatique publié en 1858. Sa forme

problématique est justifiée par un premier sous-titre : A Faerie Romance. Mais l’incipit est retardé par une citation tirée de Purple Island de Fletcher qui, cette fois,

fait référence au terme sibyllin de Phantastes. Puis un second texte de Novalis vient s’intercaler pour apporter une définition de ce que pourrait être un authentique conte de fées.

Quant au premier chapitre, il s’ouvre sur une troisième citation, une description d’un esprit mystérieux, extraite du poème « Alastor » de Shelley. Ces textes en marge du

texte principal viennent apporter leur garantie au sens où Genette l’entend : « dans une épigraphe, l’essentiel bien souvent n’est pas ce qu’elle dit, mais

l’identité de son auteur, et l’effet de caution indirecte que sa présence détermine à l’orée d’un texte.[5] » Il faut

donc passer trois seuils, trois cautions féeriques littéraires, trois fondations architecturales pour que l’édifice du conte s’échafaude dans l’imagination du lecteur. La marge joue

sur plusieurs tableaux puisqu’elle est à la fois une temporalité, un temps d’annonce, un procédé à retardement. Mais elle a également sa propre géographie qui

s’apparente à un espace typographique en italiques. C’est aussi un avant-goût qui donne au lecteur la tonalité et l’appétit de l’œuvre à venir.

Dans The Water Babies (1863), l’un des contes de fées les plus célèbres de l’époque, l’illustration n’est pas isolée sur une

page séparée du texte. Bien au contraire, elle s’infiltre dans le texte, le parasite, l’occulte parfois [6]. Au chapitre VIII, le protagoniste et son maître

élaborent une étonnante théorie scientifique sur les différents types d’escaliers de service (fig. 1). Loin d’intégrer

cette liste au paragraphe précédent, l’effet catalogue est clairement rendu par une marge. Les termes sont présentés comme une longue suite de vocables au milieu du récit. La liste

d’escaliers se démarque du texte, s’en distancie : elle se décroche du paragraphe précédent, s’en sépare par une marge à droite, à gauche et au milieu de la

liste. Elle se marginalise davantage encore par la présence d’italiques. Pour Dominique Rabaté, l’italique crée « un tremblement énonciatif, un brouillage du texte entre sa marge

et son centre, entre son dire et son dit [7] ». L’idée ici est de figurer la démarche scientifique en mêlant fiction et déduction, raisonnement

logique et approche féerique.

[2] G. Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p.147.

[3] On pourrait ici faire un lien avec la devise des emblèmes. Sur ce point, voir L. Grove, Emblems and the Manuscript Tradition, Glasgow, Department of French, University of Glasgow, 1997.

[4] George MacDonald (1824-1905), auteur et théologien écossais, a écrit de nombreux contes comme At the Back of the North Wind (1871), The Princess and The Goblin (1872), The Princess and the Curdie (1883) ou encore Lilith (1895).

[5] G. Génette, op.cit., p.161.

[6] The Water Babies de Charles Kingsley est un conte scientifique publié deux ans après L’Origine des espèces de Charles Darwin et qui reprend, détourne, satirise les concepts darwiniens. Tom, petit ramoneur sale et indigent, tombe dans une mauvaise cheminée, redevient un embryon et dérive dans un univers magique et aquatique où il rencontre d’étranges créatures décrites par Darwin. La thématique darwinienne se double d’une morale puritaine qui prêche en faveur de la purification de l’âme et de la propreté du corps.

[7] D. Rabaté, « En italiques : remarques sur le tremblement narratif », dans Les Marges théoriques internes, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2004, p.184.