[30] Le Roman de la Violette, éd. D. L. Buffum, Paris, Champion, v. 636-641.

[31] Gérard de Nevers, Mise en prose du Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil, éd. M. Marchal, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2013.

[32] Ibid., pp. 134-135.

[33] Jean Renart, Le Roman de la Rose ou Guillaume de Dole, éd. F. Lecoy, Paris, Champion classiques, 2008, v. 3360-68.

[34] On remarque le même phénomène dans la description de Mélusine chez Coudrette, avec la comparaison topique de la blancheur de la chair à la neige sur la branche, v. 3055-75.

[35] Ed. cit., pp. 134-135.

« Au trou mist l’ueil, dedens regarde » :

la question du voyeurisme médiéval

(XIIe-XVe siècles)

- Philippe Maupeu

_______________________________

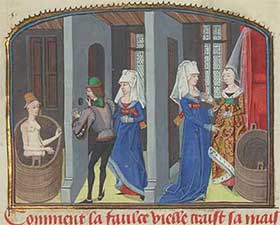

Fig. 1. L. Liédet, Le Bain d’Euriaut, v. 1470

La dimension érotique de ces scènes de nudité surprise semble plus présente dans le Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil et le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renart (ca 1210). Dans le Roman de la Violette, le comte de Nevers, Gérard, s’est imprudemment vanté de la fidélité de sa dame Euriaut : le comte de Forez Lisiart relève la gageure de séduire Euriaut et de prouver à Gérard qu’elle le trompe. En vain : Euriaut le repousse. A l’invitation de Gondrée, la servante d’Euriaut, Lisart surprend Euriaut au bain à travers le trou d’une cloison et aperçoit sur le sein de la dame une « semblance », le dessin d’une violette. Dans l’extrait ci-dessous, c’est Gondrée qui regarde :

A lués mis son oel au pertruis ;

Sa damoisiele esgarde el baing,

E tantost a coisi le saing,

E voit sor sa destre mamiele

Une vïolette nouviele

Inde paroir sor la car blanke.

La vielle vit cele samblanche (v. 636-642) [30]

Lisiart à son tour regarde par le trou et voit l’« enseigne », le signe. Lisiart va utiliser la connaissance de cette marque intime pour déshonorer Euriaut auprès de son ami Gérard de Nevers, en présence du roi : scène de type judiciaire, qui s’apparente à une procédure accusatoire. Gérard, furieux, croit qu’Euriaut s’est donnée à Lisiart, et va dans un premier mouvement vouloir tuer son amante avant de se raviser. Même chose dans la version en prose du texte, datée du XVe siècle : Gondrée puis Lisiart découvrent la marque d’Euriaut à travers le trou de cloison, scène représentée par la miniature (fig. 1).

[…] la vielle, raemplye de couroux et d’amertume, issy de la chambre pourvewe d’une tarelle dont hastivement a ung coing fist ung pertuis affin que a son aise elle peuist veoir sa damoiselle baignier. Quant elle vey le pertuis fait, clerement vey sa damoiselle sy choisy que sur sa destre mamelle avoit une enseigne moult gente et samblant d’une vyolette apparant estre inde sur sa char blanche. La vielle, veans celle enseigne, ne s’en pot assés esmerveillier. (…) Alors Liziars sans plus arester se leva du lit et se mist a chemin avec la vielle, tant qu’ilz vindrent au pertuis que la desloyale vielle avoit fait. Il s’acosta auprés et y boutta son oel sy regarda la damoiselle, sy percheu et advisa l’enseigne que sur sa destre mamelle estoit assise. Bien euist volu a celle estre plus prés, mais aultre chose ne pooit avoir ; sy lui souffist atant [31].

On notera au passage que c’est la vieille Gondrée qui fore « ung pertuis » à l’aide d’une tarière (tarelle). S’ensuit l’accusation prononcée par Lisiart devant la cour et le roi :

Sire, bien me puis vanter que de l’amye de Gerart l’effant ay fait toute ma volenté, a telz enseignez que sur sa destre mamelle est assise une moult belle vyolette, ainsy come elle meismes le me dist quant avec elle couchay nu a nu ; et avec ce me raconta que entre luy et Gerart son amy avoient fait certainez devises que, se chose estoit que aulcun, son prochain cousin ou estrange, se pooit vanter d’avoir veu les enseignes, que certainement creroit ses amours estre fausees et de s’amye avoir sa volenté faitte. Nulz fors eux deux ne le pooit savoir se cely non quy l’enseigne aroit vewe. Sire, dist Liziars, ainsy come je vous dy est la chose advenue ; vrayes enseignes vous ay dittes [32].

Une scène aux enjeux comparables se trouve au cœur du Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, de Jean Renart, écrit à peu près à la même période. On y retrouve la distribution des rôles du Roman de la Violette : un sénéchal tente de déshonorer Liénor auprès de son ami Guillaume de Dole, en révélant à la cour l’existence d’une marque intime, en forme de rose, qu’elle a sur la cuisse. Le rôle de Lisiart est y assumé par le sénéchal félon. Les choses sont néanmoins assez différentes : le sénéchal n’a pas vu la marque par un trou de cloison, c’est la propre mère de Liénor qui, par naïveté, lui en a appris l’existence :

Se (la mère) li a conté tot l’afaire

de la rose desor la cuisse :

« Jamais nuls homs qui parler puisse

ne verra si fete mervelle

come de la rose vermelle

desor la cuisse blanche et tendre.

Il n’est mervelle ne soit mendre

a oïr, ce n’est nule doute [33]

La révélation indue de la marque (la rose) sur la cuisse de Liénor par sa propre mère au sénéchal félon s’image comme une vision dérobée, alors qu’en réalité elle n’est qu’une merveille à oïr. La vision d’ailleurs est objectivée par la rime topique merveille / vermeille, sa description présente l’objectivité d’un topos [34].

Le sénéchal n’est pas à proprement parler ici ce que l’on peut appeler un voyeur : il agit en losengier et faire servir sa fausse preuve à sa médisance et son accusation calomnieuse. Cet épisode éclaire d’un jour nouveau la scène comparable du Roman de la Violette. Il semblerait que du Roman de la Rose au Roman de la Violette, on passe d’une indiscrétion du langage à une révélation par le regard. Pourtant, les choses ne sont pas aussi clairement établies dans le Roman de la Violette : si dans le récit le délateur Lisiart a bien vu le détail de la violette sur le sein, il affirme pourtant que l’existence lui en a été révélée oralement par la belle elle-même « come elle meismes le me dist quant avec elle couchay nu a nu » [35] . Le voir passe tout entier dans le dire sur la scène judiciaire de l’accusation.

Alors, Mélusine, Euriaut, Liénor surprises dans leur nudité renvoient-elles bien au modèle de la scène de voyeurisme ? L’hypothèse du voyeurisme fait fond sur plusieurs arguments :

- un dispositif de captation visuelle, en tout cas pour le Roman de la Violette et Le Roman de Mélusine ; à la différence de la fenêtre, le pertuis concentre la vision sur un détail : le nombril de Mélusine ou la violette d’Euriaut suppose l’acuité de la vue de celui qui le regarde ;

- une effraction du regard, effraction accusée par le percement du mur ;

- une implication symbolique de ce forage, lieu commun de la pénétration sexuelle ;

- la saisie par un regard masculin (Lisiart, Raymondin) du mystère féminin, à la faveur d’un déplacement métaphorique (la fleur renverrait aux « menstrues ») ou d’un double déplacement métaphorique-métonymique (la violette serait une dérivation de la « rose » vaginale, cueillie par l’amant du roman de Guillaume de Lorris).

Pour autant, et même si l’on perçoit dans le texte le plus tardif, la version en prose du Roman de la Violette, une certaine impatience du regard propre au voyeur, rien n’est moins sûr : le dispositif optique, quand il existe (chez Béroul, Gerbert de Montreuil, Jean d’Arras et Coudrette) ne se confond pas avec un dispositif libidinal ; il s’articule en revanche à un dispositif judiciaire où la chose vue a statut d’enseigne, c’est-à-dire non seulement de signe mais aussi de preuve du délit. Le sens habituel du terme (signe, trace, marque de reconnaissance) se spécifie d’ailleurs dans le domaine judiciaire, comme « indice matériel ou fait rapporté par les témoins ayant valeur de preuve » (DMF). Le terme « voyeur » existe au Moyen Age dans un sens différent du celui qu’il a pris au XIXe siècle. Le voyeur est un « témoin, entendu lors de la vue », la vue étant à prendre au sens technique, lui aussi judiciaire : la vue est « le fait de montrer pour examen, sur décision d’une autorité de justice, l’objet du litige, du procès ; plus particulièrement, en Normandie, la vue désigne « l’instruction, l’interrogatoire, l’enquête sur place par témoins » (DMF). Godoïne ou Lisiart dans nos textes sont voyeurs en cela qu’ils utilisent la connaissance de l’enseigne, preuve infamante, dans un procès à charge. Le sénéchal de Guillaume de Dole est donc à ce titre tout aussi « voyeur » que Lisiart, même s’il n’a jamais vu la rose dont la mère de Liénor par indiscrétion lui a appris l’existence…

Le voyeurisme, en tant que perversion du regard, présuppose un dispositif optique et libidinal qui ne s’inscrit pas dans le régime de visibilité médiéval. Tout d’abord parce que, jusqu’au XIIIe siècle au moins, le rapport de ce qui est vu à l’instance qui le voit ne s’effectue pas sur le mode de l’effraction d’un écran mais sur celui de la juxtaposition des pans, comme nous le montrent l’enluminure et la syntaxe de l’action narrative. Ensuite parce que ce qui est en jeu dans ces scènes relève moins de la satisfaction sexuelle que d’un dispositif judiciaire où l’objet vu a statut de preuve et le voyeur, au sens médiéval, celui de témoin à charge. Si jouissance visuelle il y a, elle se déplace en jouissance de dénoncer et de nuire. La miniature représentant David et Bethsabée commentée ci-dessus est l’image-paradigme du voyeurisme médiéval, voyeurisme dont la figure n’est pas David mais le messager : « voyeur », au sens de témoin, qui désigne (ou dénonce) à autrui, en se retournant vers lui, l’existence et le nom de la beauté surprise qu’il pointe du doigt à son intention (fig. 5).