[25] Gustave Doré (illustrations), Œuvres de Rabelais, tome premier, Paris, Garnier Frères, 1873.

[26] Bertrand Tillier, « Gargantua, géant de papier ? Migrations visuelles et jeux d’échelles », Cultures visuelles du XIXe siècle, Romantisme, n° 187, Armand Colin, 2020, p. 32.

[27] Pellerin éditeur, Le célèbre Gargantua, vers 1850, gravure sur bois coloriée au pochoir, H. 0,402 m ; L. 0,64 m, Valenciennes, Bibliothèque municipale de Valenciennes (en ligne. Consulté le 15 mai 2024).

[28] Michel Jeanneret, « La lecture en question : sur quelques prologues comiques du seizième siècle », dans Le Défi des signes. Rabelais et la crise de l’interprétation à la Renaissance, Orléans, Paradigme, 1994, p. 79.

[29] Gustave Doré (illustrations), Œuvres de Rabelais, Op. cit.

[30] Mad. H. Giraud, Samivel, Gargantua d’après Rabelais, Paris, Delagrave, 1934.

Une image peut en cacher une autre :

références picturales et figures politiques

dans cinq adaptations de Gargantua

pour la jeunesse (1981-2018)

- Mathilde Goulvestre

_______________________________

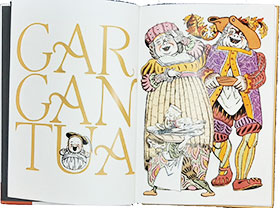

Fig. 24. N. Claveloux, « Le serviteur devant les

géants », 2004

Fig. 25. N. Claveloux, « Les servantes au

plateau », 2004

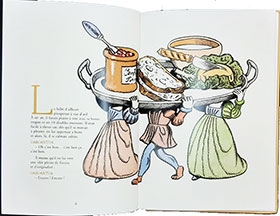

Fig. 26. S. Mourrain, « Les serviteurs du

festin », 2014

Fig. 27. S. Mourrain, couverture, 2014

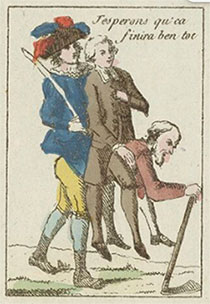

Fig. 28. Anonyme, vignette de

« Reunion les trois Ordres », 1789

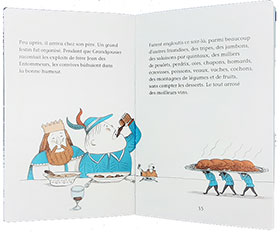

L’influence d’un imaginaire critique envers l’Ancien Régime, hérité de la Révolution française, est aussi discernable dans d’autres adaptations de Gargantua pour la jeunesse. Les textes de Rabelais nous laissent seulement deviner la présence des serviteurs des géants, toujours occupés à satisfaire leurs énormes désirs, mais de nombreuses éditions illustrées des œuvres de l’auteur figurent ces domestiques. En premier lieu, on pourrait citer les Œuvres de Rabelais, illustrées par Gustave Doré en 1873 [25], dont les gravures fourmillent bien souvent de petits serviteurs et de petites servantes autour de la famille royale de géants, au sein d’une cour animée par la courtoisie et la révérence. L’illustratrice Nicole Claveloux et le dessinateur Sébastien Mourrain proposent un regard critique vis-à-vis de cette hiérarchisation des conditions. Le Gargantua, d’après l’œuvre de François Rabelais de Nicole Claveloux s’ouvre sur la famille de géants, Gargantua bébé dans le berceau du U du titre sur la page de gauche, et le couple que forment Grandgousier et Gargamelle sur la page de droite. Sur cette deuxième page, on peut voir passer au premier plan un serviteur à l’air abattu, qui courbe le dos sous le poids des assiettes, couverts et verres vides des géants (fig. 24). Quelques pages plus loin, nous sommes face à l’image de trois personnages portant un plateau de nourriture. Leurs visages sont cachés par ce plateau : ils sont réduits à leur condition de serviteurs, déshumanisés (fig. 25). On trouve une représentation similaire au sein de l’édition publiée chez Amaterra, illustrée par Sébastien Mourrain. En-dessous d’un texte énumérant les victuailles englouties lors du banquet de retrouvailles entre Gargantua et son père (adaptation du chapitre XXXVII du texte original), on peut apercevoir trois serviteurs ployant sous le plat qu’ils apportent aux seigneurs. L’ombre portée de ce fardeau sur ces petits personnages accentue d’autant plus le sombre contraste entre ces serviteurs voûtés et les imposants géants sur la page de gauche, où Gargantua ingurgite une rasade de vin (fig. 26). Sur la couverture, on retrouve Gargantua en plein repas, servi par de petites figures laborieuses, dont les visages ne sont pas dessinés ou montrés, les réduisant une nouvelle fois à leur condition servile (fig. 27). Le contraste entre Gargantua et ses serviteurs est aussi souligné par un jeu comique sur la disproportion entre la taille des géants et celle des humains. Ces représentations rappellent indéniablement la célèbre estampe dans laquelle un aristocrate et un ecclésiastique chevauchent un membre du Tiers-Etat, qui croule sous leur poids – image érigée en symbole de l’exploitation de ce dernier ordre par les deux autres sous l’Ancien Régime (fig. 28). On pourrait aussi citer les caricatures politiques reprenant la figure de Gargantua pour incarner une aristocratie avide et abusive. Dans son article « Gargantua, géant de papier ? Migrations visuelles et jeux d’échelles », Bertrand Tillier analyse ces iconographies politiques qui fleurissent dans la première moitié du XIXe siècle :

Ces caricatures de la gloutonnerie moderne dénoncent les appétits politiques et matériels des tyrans, en empruntant aux scènes de banquet légendaires de l’imaginaire rabelaisien. Elles permettent aussi de mettre en scène, par le jeu des disproportions physiques, la misère du peuple asservi par opposition avec la goinfrerie égoïste des souverains aussi indifférents qu’ils profitent et engraissent [26].

On citera la caricature la plus connue : la lithographie d’Honoré Daumier, « Gargantua », publiée en 1831 dans le journal La Caricature, où l’artiste représente le roi Louis-Philippe sous les traits du célèbre géant, nourri par un peuple asservi, et critique ainsi les excès de la monarchie de Juillet (fig. 29). On peut aussi penser à une autre image populaire d’un Gargantua gourmand et de ses petits serviteurs orchestrant son repas : une gravure sur bois polychrome éditée par Pellerin, « Le célèbre Gargantua », publiée à Epinal vers 1850 [27]. Les images des serviteurs des géants par Nicole Claveloux et Sébastien Mourrain sont nourries par ces iconographies politiques, et constituent une actualisation du texte rabelaisien, une réinterprétation qui l’ancre dans notre époque contemporaine. Cette actualisation est nécessaire pour adapter ce récit du XVIe siècle à un jeune lectorat : elle permet de proposer une lecture toujours renouvelée de cette œuvre qui a traversé les âges, et a touché tous les publics. Par le dessin, les artistes introduisent une plus grande complexité dans la réception politique du texte de Rabelais, en s’inscrivant dans la filiation d’une imagerie politique liée au personnage de Gargantua, et en réactivant les connotations d’une figure bien connue de la culture de l’enfance et de la jeunesse : celle de l’ogre. Ce sont ces connotations de la figure de l’ogre (avidité, cruauté) et cette reprise d’une tradition d’un Gargantua représentant des dirigeants autocratiques qui permettent à terme de faire correspondre le récit rabelaisien aux valeurs démocratiques de justice sociale et d’égalité des conditions. Ce recul critique recrée un trouble, une inquiétude dans la position d’exégèse, en s’émancipant, par l’illustration, du texte original strict. Cette position critique induite chez le lecteur fait écho au prologue de Gargantua, texte liminaire si déroutant, expliqué par Michel Jeanneret dans son article « La lecture en question : sur quelques prologues comiques du seizième siècle » :

Pour démystifier la lecture allégorique, le narrateur se sert d’un discours qui est lui-même à double entente, ce qui revient à l’aporie suivante : je dis qu’il y a un sens caché, mais je le dis de telle façon que vous ne le croyiez pas, et pourtant la manière même dont je parle postule un sens second. La question est si habilement brouillée qu’elle demeure indécidable [28].

L’auteur instaure, au seuil du récit, une ambiguïté dans l’interprétation du lecteur, et ouvre la voie à une mise à distance des propos du narrateur. Cette mise à distance se trouve ici concrétisée par les illustrations de nos adaptations, qui apportent un regard critique sur la démesure des héros gigantesques.

Les adaptations récentes et illustrées de Gargantua pour la jeunesse contiennent des images proprement stéganographiques, qui font coexister plusieurs figurations au sein d’une seule illustration. Cette mise à jour de l’intericonicité de ces illustrations reste toutefois non exhaustive, et d’autres imaginaires ont sûrement inspiré les images que nous avons étudiées. On citera par exemple les gravures de Gustave Doré pour son édition de 1873 [29] qui, après cette date, deviendront une référence manifeste dans nombre d’éditions illustrées des œuvres de Rabelais. Isabel Gautray et Ludovic Debeurme proposent d’ailleurs au sein des ouvrages pour les éditions Bordas et Milan Jeunesse plusieurs systèmes iconographiques, dont des dessins en noir et blanc qui établissent une filiation claire avec les gravures de Doré, en reprenant les traits naïfs, le visage joufflu et les boucles blondes du Gargantua créé par l’artiste du XIXe siècle, ainsi que ses compositions et mises en scène. Cette diversification des techniques rappelle la pluralité des discours, des styles et des sujets rabelaisiens. D’autres travaux d’illustrateurs de Rabelais seraient intéressants à analyser pour comprendre l’influence qu’ils ont pu exercer sur ces adaptations ; à ce titre, l’album pour enfants de Samivel, publié pour la première fois en 1934 [30] (mais qui a connu de multiples rééditions) a sûrement constitué une médiation visuelle pour les créateurs postérieurs. Au-delà de ces hypothèses, nos analyses nous permettent d’affirmer que les différentes couches de sens des images que nous avons étudiées, imprégnées de cultures visuelles de toutes sortes (film, peintures, caricatures, architecture…) et de tous temps, sont bien souvent marquées par une modernisation : esthétiques postérieures à Rabelais voire modernes (exceptées les références médiévales de Nicole Claveloux), référents historiques postérieurs à la Renaissance, critiques politiques liées à des valeurs contemporaines. Loin de trahir le texte original, ces interprétations traduisent l’aspect protéiforme du texte de l’auteur, qui trouve un nouveau public avec ces adaptations pour l’enfance et la jeunesse, près de cinq siècles après sa création.