[11] On peut penser aux illustrations pages 8 et 9, page 52 et pages 120-121, François Rabelais, Gargantua, adaptation d’André Massepain, illustrations d’Isabel Gautray, Op. cit.

[12] « Le fondement luy escappoit une apresdinée le III. jour de febvrier, par trop avoir mangé gaudebillaux », chapitre IIII, François Rabelais, Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Mireille Huchon, avec la collaboration de François Moreau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1994, p. 16.

[13] Sur ce concept, voir Mireille Huchon, « Stéganographie rabelaisienne. Des endroits secrets désignés par le maître », L’Année rabelaisienne, n°1, 2017, pp. 85-99.

[14] Rabelais était notamment lié à deux grands architectes de son temps : Philibert de l’Orme et Guillaume Philandrier. Plusieurs articles s’intéressent à ces relations privilégiées : Frédérique Lemerle, « Philandrier et Rabelais, une amitié romaine » dans Inextinguible Rabelais, dir. Mireille Huchon, Nicolas Le Cadet, Romain Menini, Paris, Classiques Garnier, « Les Mondes de Rabelais », n° 6, 2020, pp. 445-455 et Yves Pauwels, « François Rabelais, Philibert de l’Orme et l’architecture », dans Ibid., pp. 457-470.

[15] « Au mylieu estoit une merveilleuse viz, de laquelle l’entrée estoit par le dehors du logis en un arceau large de six toizes » (LIII, p. 140), « Au milieu estoit une pareille montée et porte comme avons dict du cousté de la riviere » (Ibid., p. 140-141).

[16] « Le bastiment feut en figure exagone » (Ibid., p. 139).

[17] « Le tout basty à six estages, comprenent les caves soubz terre pour un » (Ibid., p. 140).

[18] Gaëtan Noir (illustrations), La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel, Op. cit., pp. 98-99.

[19] La BnF (en ligne. Consulté le 15 mai 2024) atteste l’influence de deux maîtres graveurs : celle du Maître E. S. (1420-1468), un graveur allemand qui réalisa entre 1450 et 1467 un alphabet figuré (en ligne. Consulté le 15 mai 2024) et celle d’un maître anonyme néerlandais qui grava en 1464 un alphabet (en ligne. Consulté le 15 mai 2024).

Une image peut en cacher une autre :

références picturales et figures politiques

dans cinq adaptations de Gargantua

pour la jeunesse (1981-2018)

- Mathilde Goulvestre

_______________________________

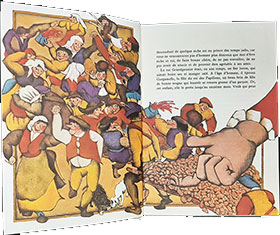

Fig. 6. I. Gautray, « Le banquet de naissance de

Gargantua », 1981

Fig. 7. P. Brueghel l’Ancien, La Danse de la mariée

en plein air, 1566

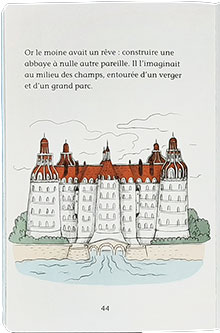

Fig. 9. S. Mourrain, « L’abbaye de

Thélème », 2014

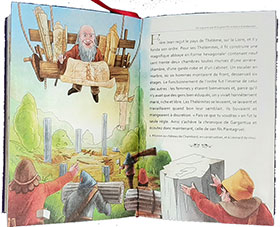

Fig. 10. G. Noir, « Léonard de Vinci et

Thélème », 2018

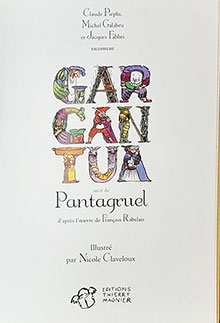

Fig. 11. N. Claveloux, « Page de

titre », 2004

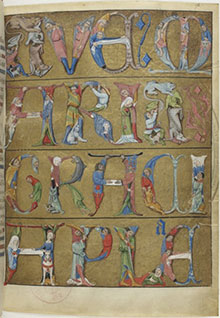

Fig. 12. J. Bourdichon et R. Testard, Horæ

ad usum Parisiensem, v. 1480-1496

Ludovic Debeurme n’est pas le seul artiste à créer des effets d’intericonicité avec Pieter Brueghel l’Ancien. Le travail d’Isabel Gautray pour les éditions Bordas est lui aussi fortement marqué par l’influence du peintre. Ses scènes de foules, à différents moments de l’ouvrage [11], rappellent les scènes de carnaval, de banquets et de rassemblements populaires de Brueghel. Ces références sont bienvenues car elles font écho à certaines caractéristiques de Rabelais qui présente dans ses textes plusieurs scènes similaires, telle la naissance de Gargantua le 3 février [12], juste avant le Mardi Gras, qui marque la fin du Carnaval. L’illustration qu’Isabel Gautray propose du banquet lors duquel Gargantua naît est révélatrice de cette intericonicité (fig. 6). Cette image semble en effet inviter à reconnaître deux tableaux du peintre de la Renaissance : la page de gauche et l’arrière-plan reprennent les couleurs, les personnages et la mise en scène de La Danse de la mariée en plein air (fig. 7), tandis que le deuxième plan où les convives festoient, sur la page de droite, ainsi que les cruches débordant de vin sont inspirés de la scène de banquet du Repas de noce (fig. 8  ). Ces illustrations sont imprégnées par une riche culture visuelle, et introduisent ou réitèrent le contact entre l’enfant et ces référents iconographiques patrimoniaux. Les images contribuent ainsi à forger une culture iconographique pour la jeunesse, en se construisant à partir d’esthétiques retenues par la postérité, mais elles s’adressent aussi aux adultes, toujours présents dans le parcours du livre jeunesse, encadrant la lecture des enfants, et plus informés sur l’histoire de la peinture. Cette mémoire picturale, explicite ou implicite, crée une épaisseur dans la lecture de ces éditions en apparence simples et univoques. En ce sens, l’intericonicité fait écho aux jeux intertextuels rabelaisiens et aux effets de stéganographie [13] : elle fait naître, à terme, une plurivocité interprétative. Les images des albums jeunesse s’offrent elles aussi à lire « à plus hault sens », compensant amplement le travail de simplification : là où le texte rabelaisien est raboté, perdu pourrait-on même déplorer, les illustrations réinsufflent de la polyphonie, du trouble, de la richesse interprétative, mais aussi de la densité culturelle, de l’épaisseur iconographique. Le jeu polysémique si cher aux lecteurs rabelaisiens est transféré du texte à l’image, gardant toute la complexité de sa réception.

). Ces illustrations sont imprégnées par une riche culture visuelle, et introduisent ou réitèrent le contact entre l’enfant et ces référents iconographiques patrimoniaux. Les images contribuent ainsi à forger une culture iconographique pour la jeunesse, en se construisant à partir d’esthétiques retenues par la postérité, mais elles s’adressent aussi aux adultes, toujours présents dans le parcours du livre jeunesse, encadrant la lecture des enfants, et plus informés sur l’histoire de la peinture. Cette mémoire picturale, explicite ou implicite, crée une épaisseur dans la lecture de ces éditions en apparence simples et univoques. En ce sens, l’intericonicité fait écho aux jeux intertextuels rabelaisiens et aux effets de stéganographie [13] : elle fait naître, à terme, une plurivocité interprétative. Les images des albums jeunesse s’offrent elles aussi à lire « à plus hault sens », compensant amplement le travail de simplification : là où le texte rabelaisien est raboté, perdu pourrait-on même déplorer, les illustrations réinsufflent de la polyphonie, du trouble, de la richesse interprétative, mais aussi de la densité culturelle, de l’épaisseur iconographique. Le jeu polysémique si cher aux lecteurs rabelaisiens est transféré du texte à l’image, gardant toute la complexité de sa réception.

L’architecture du XVIe siècle, dont on sait que Rabelais était un fin connaisseur [14], apparaît dans deux de nos adaptations pour la jeunesse avec la représentation du château de Chambord, l’un des plus célèbres châteaux de la Loire, construit sous l’impulsion de François Ier. Il est esquissé sous les traits de l’abbaye de Thélème par Sébastien Mourrain pour le Gargantua, d’après Gargantua de François Rabelais, en écho à la lecture stéganographique mise à jour par les spécialistes de Rabelais concernant l’abbaye de Thélème, qui s’inspire et superpose plusieurs constructions du temps. En outre, le texte du XVIe siècle dépeint un monument structuré autour de deux escaliers à vis [15], tout comme le château de Chambord est centré sur son fameux escalier à double révolution. Le dessin (fig. 9) reprend les caractéristiques de l’abbaye de Thélème dépeintes dans le texte, telles que sa forme hexagonale [16] (trois tours au premier plan, trois autres sont discernables en arrière-plan), ou les cinq étages en hauteur [17]. Toutefois, nous pouvons aussi discerner quelques éléments semblables à l’architecture du château de Chambord, parfois déjà présents dans la description de Rabelais : la présence de l’eau au pied de l’édifice, l’architecture des tours, et plus généralement le style de la façade principale évoquent indéniablement le château de la Loire. L’album rend clair ce qui était implicite dans le texte original et nécessitait une lecture savante pour être mis à jour. Cette image recrée certains des sens cachés du texte de Rabelais en déplaçant l’écriture stéganographique vers le dessin stéganographique.

Une autre édition fait référence au château de Chambord et plus largement au contexte culturel du début du XVIe siècle en France pour illustrer l’épisode de l’abbaye de Thélème : La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel, mise en images par Gaëtan Noir et adaptée et scénarisée par Jean-Sébastien Blanck. La dernière double-page du récit remanié de Gargantua montre une abbaye en construction. La référence à Chambord est explicitée par une note de texte : « Allusion au château de Chambord, en construction, et à Léonard de Vinci » [18]. Le dessin (fig. 10) illustre cette note de bas de page et représente l’image stéréotypée de Léonard de Vinci en pleine invention, assis sur une de ses machines novatrices, en train de diriger le chantier, des plans dans les mains. Cette représentation peut être considérée comme la reconduction d’un cliché : l’architecte du château de Chambord reste de nos jours inconnu, et la participation de Léonard de Vinci à la conception du château relève de l’hypothèse. La seule certitude quant au lien entre l’artiste et scientifique et le monument, repose sur l’escalier à double révolution : il serait inspiré d’une invention de Léonard de Vinci, dont sont restées les esquisses. Cependant, faire de Léonard de Vinci un personnage de l’histoire de Gargantua, reprendre ses traits qui ont marqué l’imaginaire collectif (sa longue barbe blanche, ses inventions époustouflantes dont la machine volante) permet d’introduire le jeune lecteur, la jeune lectrice à des grandes figures passées à la postérité, reconnues comme des référents du patrimoine culturel et de la mémoire visuelle, abondamment et régulièrement représentées.

Repères anachroniques et prolongements du texte rabelaisien

Cette introduction à une culture commune peut dépasser le XVIe siècle, mais rester riche de sens. Certaines références convoquées au sein du travail de Nicole Claveloux sont antérieures à la Renaissance : l’artiste s’inspire de représentations iconographiques de la fin du Moyen Age. Le livre s’ouvre sur une page de titre où les lettres du mot « Gargantua » sont représentées à l’aide de personnages hauts en couleurs, déformés pour correspondre aux lignes typographiques. Cette proposition graphique (fig. 11) rappelle les lettrines ornementées et colorées, caractéristiques des manuscrits du Moyen Age, mais aussi les abécédaires pour enfants, et en premier lieu celui du jeune prince Charles d’Angoulême, présent dans les Horae ad usum Parisiensem, dites Heures de Charles d’Angoulême, datant de 1480-1496. On remarque un dispositif similaire : les mots sont figurés par des personnages ou des animaux en action, dont les corps se tordent pour correspondre aux formes (fig. 12). Ce titre sous la forme d’un alphabet introduit la prière du « Ave Maria » dans l’ouvrage, et reprend le style grotesque de graveurs allemands [19]. Les abécédaires et les titres de prières imagés sont courants en ces derniers siècles du Moyen Age. Cette inspiration iconographique nous rappelle que le Gargantua de Rabelais ne tire pas seulement ses inspirations des arts du XVIe siècle, mais aussi de la culture médiévale, et en premier lieu des romans de chevalerie et des chroniques en prose.