[20] Tony Di Mascio, « Rencontre avec Ludovic Debeurme illustrateur », Lecture jeune, n°113, Paris, mars 2005, p. 5.

[21] On citera deux articles centrés sur cet ouvrage : Gersende Plissonneau, « Gargantua : d’une origine du roman à une adaptation pour la jeunesse », dans Adapter des œuvres littéraires pour les enfants : enjeux et pratiques scolaires, dir. Hélène Gondrand et Anne Vibert, Grenoble, SCEREN / CRDP de l’académie de Grenoble, « Les cahiers de Lire écrire à l’école », 2008, pp. 87-108 ; Nancy Oddo, « François Rabelais, Gargantua [1534], extraits choisis et traduits du vieux français par Christian Poslaniec, illustrations de Ludovic Debeurme, Milan jeunesse, 2004, chapitre II, pp. 8-9 », dans La Littérature de jeunesse par ses textes, dir. Bénédicte Milland-Bove et Marie Sorel, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, « Les fondamentaux », 2020, pp. 123-128.

Une image peut en cacher une autre :

références picturales et figures politiques

dans cinq adaptations de Gargantua

pour la jeunesse (1981-2018)

- Mathilde Goulvestre

_______________________________

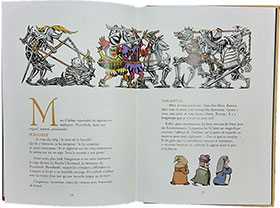

Fig. 13. N. Claveloux, « Frise de soldats », 2004

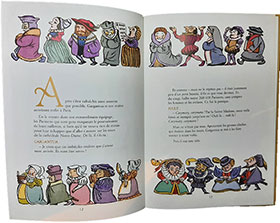

Fig. 15. N. Claveloux, « Arrivée de Gargantua à

Paris », 2004

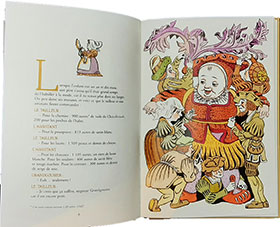

Fig. 17. N. Claveloux, « La mise en habits de

Gargantua », 2004

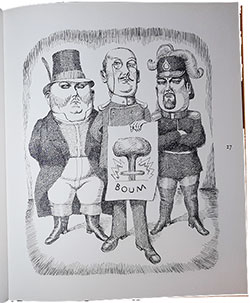

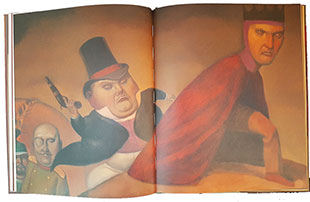

Fig. 18. L. Debeurme, « Les conseillers de

Picrochole », 2004

Les dessins de Nicole Claveloux dans le corps du texte de cette adaptation pour la jeunesse évoquent eux aussi des œuvres du Moyen Age, notamment les miniatures à sujet profane au cours de la période allant du Xe au XVe siècle. Nicole Claveloux semble réinterpréter les représentations médiévales où foisonnent les différents personnages d’une cour, des serviteurs aux grands seigneurs, ainsi que les iconographies de batailles, où brillent les armures de métal. Les illustrations de Nicole Claveloux partagent plusieurs points communs avec ces miniatures : des couleurs chatoyantes, un sens du détail, de nombreux personnages de profils ou de trois quarts, et un travail des volumes (notamment au niveau des vêtements). Ses mises en page sont aussi des réinterprétations des mises en pages médiévales : lettrines, frises, ornementations sont reprises et réinventées dans cette adaptation. On s’attachera à quelques exemples : le travail d’enluminure du manuscrit de Gruuthuse, datant du XVe siècle, à partir du texte des Chroniques de Jean Froissart, datant du XIVe siècle, peut être rapproché du travail d’illustration de Nicole Claveloux pour plusieurs éléments. La dernière double-page de la partie de l’ouvrage dédiée au récit de Gargantua où l’on peut contempler une frise de soldats tout en armure (fig. 13), rappelle l’encadrement visuel des manuscrit médiévaux et la disposition des enluminures au-dessus du texte. Cette image peut être rapprochée de la miniature de la bataille de Crécy, un des premiers affrontements de la guerre de Cent Ans, dans le manuscrit de Gruuthuse (fig. 14  ), où l’on remarque une même confusion de personnages créée par l’accumulation des soldats, dont les armures de métal se confondent, et une même représentation des guerriers, avec leurs harnois scintillants et détaillés. L’artiste associe ainsi les armées de Picrochole aux représentations de soldats médiévaux, et crée une opposition entre une campagne militaire archaïque, belliqueuse, symbolisée par les harnois, et la recherche de la paix par Grandgousier, la considération de la guerre comme ultime nécessité. Cette opposition joue sûrement sur un poncif ancré dans nos imaginaires, construit par l’histoire littéraire du XIXe siècle : l’opposition entre un Moyen Age marqué par l’obscurantisme, et une Renaissance régénératrice. Les frises de personnages, illustrant l’arrivée de Gargantua à Paris (fig. 15) entourent elle aussi le texte, et rappellent les ornementations du manuscrit de Gruuthuse, où l’on peut d’ailleurs distinguer quelques rares figures, humaines ou animales. Ces divers personnages évoquent les scènes profanes des miniatures médiévales, où sont présents au sein d’un même espace des protagonistes de conditions et de classes sociales variées. On peut ainsi rapprocher cette illustration de la miniature représentant l’entrée d’Isabeau de Bavière à Paris en 1389 (fig. 16

), où l’on remarque une même confusion de personnages créée par l’accumulation des soldats, dont les armures de métal se confondent, et une même représentation des guerriers, avec leurs harnois scintillants et détaillés. L’artiste associe ainsi les armées de Picrochole aux représentations de soldats médiévaux, et crée une opposition entre une campagne militaire archaïque, belliqueuse, symbolisée par les harnois, et la recherche de la paix par Grandgousier, la considération de la guerre comme ultime nécessité. Cette opposition joue sûrement sur un poncif ancré dans nos imaginaires, construit par l’histoire littéraire du XIXe siècle : l’opposition entre un Moyen Age marqué par l’obscurantisme, et une Renaissance régénératrice. Les frises de personnages, illustrant l’arrivée de Gargantua à Paris (fig. 15) entourent elle aussi le texte, et rappellent les ornementations du manuscrit de Gruuthuse, où l’on peut d’ailleurs distinguer quelques rares figures, humaines ou animales. Ces divers personnages évoquent les scènes profanes des miniatures médiévales, où sont présents au sein d’un même espace des protagonistes de conditions et de classes sociales variées. On peut ainsi rapprocher cette illustration de la miniature représentant l’entrée d’Isabeau de Bavière à Paris en 1389 (fig. 16  ), où ecclésiastiques, valets, bouffons et reines se côtoient. Enfin, dans l’image de la mise en habits de Gargantua (fig. 17), la grande plume que ses serviteurs ajustent à son couvre-chef évoque par sa forme les ornements qui entourent le texte du manuscrit des Chroniques de Jean Froissart. Ces références aux enluminures de la fin du Moyen Age créent une filiation foisonnante entre cet album pour la jeunesse et la mise en page des manuscrits médiévaux, ce qui permet de souligner la relation étroite entre le texte et l’image.

), où ecclésiastiques, valets, bouffons et reines se côtoient. Enfin, dans l’image de la mise en habits de Gargantua (fig. 17), la grande plume que ses serviteurs ajustent à son couvre-chef évoque par sa forme les ornements qui entourent le texte du manuscrit des Chroniques de Jean Froissart. Ces références aux enluminures de la fin du Moyen Age créent une filiation foisonnante entre cet album pour la jeunesse et la mise en page des manuscrits médiévaux, ce qui permet de souligner la relation étroite entre le texte et l’image.

Le travail de Ludovic Debeurme mêle lui aussi intericonicité ancienne et moderne dans son Gargantua, comme il fait se côtoyer peintures aux couleurs tranchées et gravures en noir et blanc. Dans un entretien pour la revue Lecture Jeune en 2005, il affirme à propos de ses peintures : « Quand je peins, c’est un chemin vers plus de profondeur. J’arrête tout le reste. Il s’agit de faire surgir une image muette qui n’a pour référence qu’elle-même mais qu’il faut penser aussi en rapport avec toute l’histoire de la peinture » [20]. L’entretien cite de nombreux artistes de référence, et notamment Otto Dix, dont les peintures des guerres du XXe siècle et les étranges personnages, mais aussi les compositions et les couleurs des scènes de vie de l’entre-deux-guerres, rappellent les illustrations de Debeurme pour ce Gargantua. On peut aussi se référer aux œuvres de Fernando Botero, dont les personnages aux formes rondes et aux traits de visage atrophiés ne sont pas sans rappeler ceux de l’adaptation en album du récit de Rabelais. Les dessins graphiques de Debeurme sont, quant à eux, marqués par les styles de grands noms du dessin : de Roland Topor à Robert Crumb (un des auteurs de bandes dessinées underground les plus reconnus), tous deux cités dans l’article. Les travaux des cinq illustrateurs de nos adaptations récentes de Gargantua pour l’enfance et la jeunesse présentent bien souvent des sources iconographiques multiples et variées, dont l’œuvre de Ludovic Debeurme n’est qu’un exemple frappant et plusieurs fois commenté [21].

Un point commun étonne entre les illustrations d’Isabel Gautray et de Ludovic Debeurme : les personnages d’antagonistes se réfèrent à des figures de chefs militaires modernes occidentaux. Pour les éditions Milan Jeunesse, Ludovic Debeurme propose des conseillers de Picrochole aux habits d’un autre temps : ils portent plusieurs tenues de personnages issus de différents conflits situés entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Nous retrouvons ces représentations des conseillers à deux reprises dans l’album (figs 18 et 19). Le personnage le plus à droite de la première illustration de l’épisode rabelaisien, la seule où il est clairement discernable (fig. 18), s’inspire des généraux prussiens du XIXe siècle, et notamment de la guerre franco-prussienne de 1870, avec ses hautes bottes, son uniforme et son shako caractéristiques. Le personnage au monocle porte, quant à lui, un uniforme rappelant celui des hauts gradés de la Première Guerre mondiale ou de la république de Weimar. Sur la première image, il tient dans sa main le dessin d’une forte explosion, allusion aux nouvelles armes destructrices introduites au cours des deux guerres mondiales, de l’obus à la bombe atomique. Le dernier personnage, le plus à gauche sur la première image et le premier en file derrière Picrochole sur la deuxième (fig. 19), évoque à la fois les figures patibulaires de la IIIe République, notamment marquée par des attentats et par des affaires de corruption, et les premiers mafieux italiens, avec son chapeau haut-de-forme, son manteau long et son pistolet désuet. Ces personnages qui incarnent les guerres et les conflits de cette période historique servent de repoussoirs : leur cynisme et leur air hagard, voire menaçant, en font des ennemis. En outre, les figures historiques qu’ils évoquent sont elles-mêmes associées à des ennemis dans l’imaginaire visuel français, ce qui permet d’introduire le jeune lectorat à des référents culturels et à leurs connotations.