[40] H. G. Berger et B. Von Brauchitsch, Un Amour photographique. Paris, Michel de Maule Editions, 2019, pp. 104-105.

[41] V. Flusser, Les Gestes, Texte établi par Marc Partouche, Paris, Al Dante, 2014 [1993], pp. 41-52.

[42] Ibid., p. 128.

[43] Comme Barthes, Flusser est plutôt spectateur, il ne parle pas des manipulations au laboratoire, ce type de gestes restent seulement du côté du cinéma où le montage, et le couper-coller, est le geste prépondérant. Voir V. Flusser, Les Gestes, Op. cit., pp. 197-203.

[44] Ibid., p. 131.

[45] H. Guibert, (1981). L’Image fantôme, Op. cit., pp. 17-18.

[46] Ibid., p. 22.

[47] Ibid., p. 24.

[48] Ibid.

[49] H. Guibert, « Notes sur L’Image-fantôme », novembre 1981, Caen, Institut Mémoires de l’Edition contemporaine, 786 GBT 26.5, f. 5.

[50] G. E. Lessing, Du Laocoon, ou Des limites respectives de la poésie et de la peinture, traduit en français par Ch. Vanderbourg, Paris, Hachette, 2012 [1767].

[51] H. Guibert, « Notes sur L’image-fantôme », Op. cit., f. 6.

[52] Ibid., f. 5.

[53] Ibid., f. 6.

[54] Ibid., f. 7.

[55] H. Guibert. Le seul visage, Paris, Minuit, 1984, p. 4.

[56] H. Guibert, Le Mausolée des amants : Journal, 1976-1991, Op. cit., p. 94.

[57] H. Guibert, Le seul visage, Op. cit, p. 5.

[58] H. Guibert, L’Image fantôme, Op. cit., p. 81.

[59] Ibid., pp. 117-120.

[60] H. Guibert, Le seul visage, Op. cit.

[61] Voir plus sur la relation entre photo et autofiction dans : A. Genon et G. Ertaud, « Entre textes et photographies: L’autofiction chez Hervé Guibert », Image and Narrative, 19, 2007 (en ligne. Consulté le 25 avril 2023).

[62] H. Guibert, La pudeur ou l’impudeur, TF1, France, 1991.

Barthes (spectateur) et Guibert (opérateur) :

Des gestes photographiques comme gestes

d’écriture chez l’écrivain photographe

- Andrés Franco Harnache

_______________________________

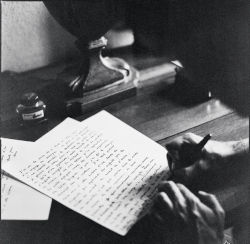

Fig. 4. H.-G. Berger, Première page du manuscrit

de « Vous m’avez fait former des fantômes », 1986

Des gestes photographiques comme gestes d’écriture chez l’écrivain photographe

Les photos prises par Hans-Georg Berger pendant presque dix ans de relation amicale, saisissent Guibert dans l’acte d’écriture. On le voit en train d’écrire, stylo à la main, toujours dans le petit bureau de l’île d’Elbe où il s’est rendu plusieurs fois de 1977 jusqu’à sa mort en 1991 [40] (fig. 4). On pourrait dire que dans ces photos le geste d’écriture est celui du stylo en train de graver des mots sur le papier blanc. Mais, si l’on suit Flusser lorsqu’il affirme que le geste d’écriture n’est pas le mouvement du stylo sur le papier, ou celui des doigts sur le clavier, mais le geste de choisir ce qu’on écrit, ce qu’on pense, de prendre le contrôle sur le geste mécanique de la main [41], il est alors possible d’estimer que le geste d’écriture est, chez Guibert, au-delà de l’écriture même, et se compose de toute une série de gestes, y compris de gestes photographiques.

Comme pour les gestes d’écriture, Flusser signale que les gestes photographiques sont des gestes de la pensée. Le mouvement du photographe n’est pas que celui du doigt, mais le mouvement pour trouver la position correcte, l’angle, avant de déclencher l’obturateur. Flusser divise ce geste en trois aspects : « la recherche d’un point de vue », « la manipulation de la situation afin d’adapter un point de vue choisi » et « le recul critique qui permet de voir la réussite ou la faillite de cette adaptation » [42]. Même si Flusser rejoint Barthes en minimisant l’importance du geste photographique dans le laboratoire [43], ces trois aspects antérieurs à la prise de vue entraînent le doute. Ce sont des gestes de la pensée et par conséquent des gestes philosophiques : « Observer le geste du photographe sous cet aspect c’est observer le déroulement du doute méthodique. Ce qui est le geste philosophique en soi » [44]. C’est cela que fait Guibert : il hésite avec l’appareil, il construit soigneusement l’image dans le viseur avant de la prendre et de montrer ainsi sa mère, Isabelle Adjani ou lui-même comme il le veut, selon l’idée qu’il a d’eux, ou qu’il construit grâce au cadrage permis par l’appareil. Mais ces images, qui ont une intention, une idée, un point de vue philosophique, ne sont pas autonomes. Elles ne pourraient pas se tenir seules dans une galerie ou un livre de photos par exemple. Guibert n’est pas simplement un photographe, mais un écrivain qui utilise la photo pour nourrir son projet d’écriture autofictionnelle.

Pour Hervé Guibert, l’écriture a lieu où la photo n’est pas. L’image ratée de sa mère donne lieu à un texte qui n’a pas « d’illustration », mais « une amorce de pellicule vierge », « une image fantôme » [45]. De la même façon que cette image qu’il appelle « parfaite » quelques pages plus loin, « quatre jeunes garçons qui affrontent les vagues, et se laissent rouler par elles » [46] pendant l’été du 1979 à l’île d’Elbe, et qu’il ne peut pas capturer car il se trouve sans appareil : alors c’est l’imagetexte qui lui rend justice, pas la photo. « Il me semble maintenant que ce travail de l’écriture a dépassé et enrichi la transcription photographique immédiate, et que, si je tentais demain de retrouver la vision réelle pour la photographier, elle me semblerait pauvre » [47]. L’écriture est supérieure à la photo, parce qu’elle capture vraiment, dans sa mélancolie, l’émotion du moment, tandis que le cliché est « englobeur et oublieux » [48]. C’est pourquoi L’Image fantôme est un livre sur la photographie, dans la perspective d’un photographe, mais sans photos.

Dans « Notes sur L’Image-fantôme » (sic), texte inédit daté de novembre 1981, Guibert réfléchit de façon critique sur son livre tout récemment publié : « A la lecture des fragments autobiographiques de L’Image-fantôme, quelque chose finit par me gêner. De toute évidence, il manque une dimension, celle du temps, ce lieu tragique de l’écriture » [49]. Ainsi, dans la tradition de Lessing [50], il développe les différences entre littérature et photographie. La photo est un art de l’espace, elle n’enregistre pas le temps, elle l’arrête : en « ne mentant jamais elle ment toujours (…), puisqu’elle exclut le temps » [51], tandis que la littérature est tout le contraire.

La Recherche [du temps perdu] ne parle explicitement de la photographie qu’en deux ou trois passages, fort circonscrits, et tout le reste du texte, continu, sans faille, infini et interminable, cherche à combler tout le temps mort, ces immenses espaces dont la trace a disparu, avant, après les photographies [52].

C’est ainsi que, selon Guibert, Proust touche à la vérité : « Le roman, parce qu’il est dans le temps, dévoile les apparences, déniaise la vision » [53]. C’est pourquoi Guibert a un « sentiment d’échec » [54] en face de L’Image fantôme, car il est parti des photographies pour aller à la rencontre de la littérature la plus pure, mais il est resté dans une écriture très photographique où le temps manque.

Il y a chez Guibert ce paradoxe : la gêne que produit chez lui la photo lui transforme en iconoclaste, mais la photo est partout dans ses ouvrages. S’il écrit tous les jours, il prend les photos occasionnellement. « Je ne prends mon appareil que lorsque je pars en voyage » [55] dit-il dans la préface de Le seul visage, livre publié chez Minuit et qui fut le catalogue de son exposition à la galerie Agathe Gaillard en 1984. Et même en voyage, il se fatigue de photographier, il se met à rêver [56]. Il dit ne s’intéresser à la photographie que dans la « résistance à la photographie » [57]. Il est même particulièrement critique envers l’industrie photographique, préfère les petits appareils photo ; les gros appareils, chers, que certains aiment montrer dans des quartiers pauvres, sont même qualifiés d’« obscène[s] » [58]. Il critique fortement Polaroid comme une construction publicitaire de l’industrie photographique, similaire à Coca-Cola [59]. Cependant, la photographie est une extension de ce qu’il écrit. La quatrième de couverture de Le seul visage décrit le livre tout entier composé de photos comme un « roman » où « les personnages [des œuvres précédentes], qui n’étaient désignés que par des initiales, se présentent maintenant à visage découvert » [60]. La photo fait donc partie de la construction d’un univers autofictionnel qui ne se limite pas aux mots. Si la littérature est supérieure à la photographie, elle a, d’une certaine façon, besoin d’elle. La photo est dans l’œuvre de Guibert une partie du processus d’écriture, elle est le geste que permet la pensée avant d’être mise en page. On le voit dans le regard de désir pour Thierry, par exemple, présent dans la plupart de sa production photographique (e.g. L’Amie, 1979), ainsi que dans sa production littéraire (e.g. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, 1990). La photo est aussi essentielle pour la destruction/construction de soi présente dans le récit « L’autoportrait », né de la photo Destruction des négatifs de jeunesse, ou dans le fantasme d’« Une manipulation courante » [61]. Mais, par sa forme limitée et parce qu’elle ne peut capter le temps, la photo reste subalterne à l’écriture.

Ainsi, les gestes photographiques et d’écriture se ressemblent chez Guibert. Ils sont gestes d’exploration et d’essai. Pour lui, dans les deux cas, c’est le réel qu’on essaie de prendre, de saisir, pas le référent du texte ou de la photo, mais une version du référent soigneusement choisie, manipulée et transformée en simulacre. Ce mode opératoire fonctionne pour quelqu’un qui est aussi photographe et non seulement spectateur, comme Barthes l’était, quelqu’un qui ne s’inspire pas seulement des images pour son écriture, mais du processus de production de l’image. Les livres qui ont consacré Guibert, les livres de la période du sida, ne peuvent être lus sans les photographies où Guibert met en scène sa mort ou sans le faux documentaire La Pudeur ou l’impudeur [62] où il a choisi chaque cadrage. Dans ces images, Guibert réfléchit, pense sa mort avant de la transformer en littérature. Ainsi, il fait des gestes photographiques des gestes d’écriture autofictionnels. Tant dans sa photographie que dans son écriture, Guibert essaie de s’approcher autant qu’il peut du réel sans le toucher vraiment, comme l’appareil photo.