[32] J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, « Avant-Propos », éd. cit., p. xxxvi.

[33] Ibid., p. 38 (nous soulignons).

[34] R. Sassenhausen, Wolframs von Eschenbach Parzival als Entwicklungsroman. Gattungstheoretischer Ansatz und literarpsychologische Deutung, Op. cit., p. 68.

[35] J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, éd. cit., p. 19.

[36] « Représentation épique du développement d’une figure centrale » (J. Jacobs, « Bildungsroman », Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, sous la direction de K. Weimar, Berlin/New York, de Gruyter, 1997, vol. 1, p. 230 (nous traduisons et soulignons).

[37] J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, éd. cit., p. 20.

[38] Ibid., p. 69.

[39] Ibid., p. 71.

[40] Ibid., p. 79 (nous soulignons).

[41] Ibid., p. 69.

[42] Le narrateur revient sur sa description initiale de la beauté de Virginie avant la puberté lors du départ pour la France, une fois qu’elle a accepté son amour passionnel pour Paul, mais quand elle est en même temps empêchée de suivre cette passion : « Si Virginie m’avait paru charmante en toile bleue du Bengale, avec un mouchoir rouge autour de sa tête, ce fut encore tout autre chose quand je la vis parée à la manière des dames de ce pays. Elle était vêtue de mousseline blanche doublée de taffetas rose. Sa taille légère et élevée se dessinait parfaitement sous son corset, et ses cheveux blonds, tressés à double tresse, accompagnaient admirablement sa tête virginale. Ses beaux yeux bleus étaient remplis de mélancolie ; et son cœur agité par une passion combattue donnait à son teint une couleur animée, et à sa voix des sons pleins d’émotion. Le contraste même de sa parure élégante, qu’elle semblait porter malgré elle, rendait sa langueur encore plus touchante. Personne ne pouvait la voir ni l’entendre sans se sentir ému ». Le portrait est celui de la beauté virginale, qui est pourtant teinté des taches de mélancolie suite à son amour impossible pour Paul (J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie éd. cit., pp. 90 sq.).

[43] Voir Y. Chevrel, « Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie », Revue belge de philologie et d’histoire, t. 57, fasc. 3, 1979, pp. 697 sq.

L’image illustrative comme élément

de la narration dans l’Entwicklungsroman

Paul et Virginie, 1789-1899

- Andrea Possmayer

_______________________________

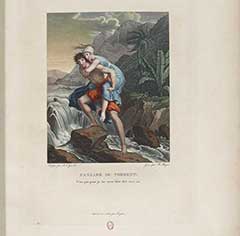

Fig. 11. A.-L. Girodet, B. Roger, Passage

du torrent, 1806

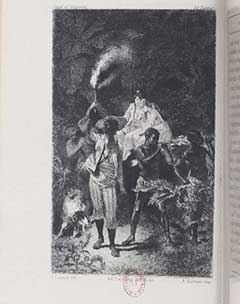

Bernardin de Saint-Pierre commente lui-même l’image qui figure dans l’édition de 1806 (fig. 11) et révèle l’ambiguïté des âges dans cet épisode. Il remarque qu’on « trouvera peut-être que ces deux charmantes figures sont un peu fortes, comparées avec quelques-unes de celles qui suivent » [32]. Les illustrateurs qui font le choix de montrer les personnages plus mûrs dans cette scène, paraissent ainsi donner un caractère initiatique au micro-récit de « l’esclave fugitive ». Dans le texte, l’épisode se situe encore au stade de l’enfance des héros tout en préfigurant la maturité à venir. Des notations soulignent que les enfants sont déjà « grands », un fait dont le personnage de Domingue se plaint quand il retrouve ses maîtres fatigués et incapables de retourner aux cabanes à pieds dans la forêt : « Où est le temps, leur disait-il, où je vous portais tous deux à la fois dans mes bras ? Mais maintenant vous êtes grands, et je suis vieux » [33]. On observe que les éditions illustrées font souvent du retour après l’odyssée dans la forêt une image qui rappelle un mariage : Paul et Virginie, sur une litière improvisée, s’élèvent au-dessus des personnages qui les entourent (fig. 12). Virginie, en robe blanche ou claire qui se détache du fond noir, s’appuie sur son compagnon. La torche que Domingue porte devant eux, avec les mères et les esclaves comme spectateurs, et la présence du chien Fidèle font de cette scène une préfiguration paradoxale du mariage qui ne sera pourtant jamais réalisé. Ainsi, les illustrateurs peuvent souligner l’ambiguïté textuelle de cette scène qui se situe entre l’enfance et l’adolescence pour préfigurer leur maturité à venir.

Adolescentia : un développement double

Reprenant le schème des âges de l’homme, Bernardin de Saint-Pierre tout comme ses illustrateurs mettent en scène, au-delà de la pueritia, l’adolescence des deux héros. Selon Ruth Sassenhausen, la maturité sexuelle en est la marque [34]. L’adolescentia constitue une période privilégiée dans Paul et Virginie. Contrairement au passage entre infantia et pueritia, représenté de façon relativement floue, le narrateur souligne l’écart entre enfance et adolescence : « [a]insi se passa leur (…) enfance comme une belle aube qui annonce un plus beau jour » [35]. Le couple gémellaire des protagonistes se voit alors séparé pour la première fois ; le fait que l’Entwicklungsroman illustré de Bernardin de Saint-Pierre retrace la maturation de deux héros apparaît nettement à ce stade. On voit qu’il ne s’agit pas d’une « epische Darstellung des Entwicklungsgangs einer zentralen Figur » [36], mais de deux développements différents, propres au féminin et au masculin. La disharmonie survient alors dans un monde harmonieux et conduit à l’échec du parcours amorcé : la mort des protagonistes laisse l’Entwicklung inachevée.

L’adolescence féminine : une maturité corporelle niée ?

Dans le texte, l’adolescence féminine introduit pour la première fois un conflit dans l’univers idyllique, opposant deux forces contraires : la maturation corporelle inspire naturellement à Virginie des sentiments érotiques mais sa vertu innée les condamne ; la pudeur combat le développement physique naturel. Le narrateur annonce ainsi l’adolescence de Virginie :

Virginie n’avait que douze ans ; déjà sa taille était plus qu’à demi formée ; de grands cheveux blonds ombrageaient sa tête ; ses yeux bleus et ses lèvres de corail brillaient du plus tendre éclat sur la fraîcheur de son visage : ils souriaient toujours de concert quand elle parlait ; mais quand elle gardait le silence, leur obliquité naturelle vers le ciel leur donnait une expression d’une sensibilité extrême, et même celle d’une légère mélancolie [37].

Ce portrait souligne le charme féminin et la beauté corporelle. Pour la première fois le corps féminin est mis en scène de manière sensuelle. Pourtant, cette beauté décline rapidement. En effet, la puberté introduit une note discordante dans l’harmonie corporelle de la jeune fille. L’extrait suivant fait écho à la description précédente mais des marques morbides sont à présent perceptibles :

Cependant depuis quelque temps Virginie se sentait agitée d’un mal inconnu. Ses beaux yeux bleus se marbraient de noir ; son teint jaunissait ; une langueur universelle abattait son corps. La sérénité n’était plus sur son front, ni le sourire sur ses lèvres. On la voyait tout à coup gaie sans joie, et triste sans chagrin [38].

On lit encore :

Dans une de ces nuits ardentes, Virginie sentit redoubler tous les symptômes de son mal. Elle se levait, elle s’asseyait, elle se recouchait, et ne trouvait dans aucune attitude ni le sommeil ni le repos [39].

On observe la contradiction entre l’agitation manifestée par la série de verbes – « se levait », « s’asseyait », « se recouchait » – et l’expression emphatique de la fatigue : « langueur universelle », qui souligne le fait qu’avec l’adolescence féminine s’ouvre l’univers conflictuel du roman. Le topos de la maladie utilisé pour faire le portrait de Virginie au seuil de l’âge adulte revient aussi dans le discours des personnages. Ainsi, Paul refuse de s’embarquer aux Indes en ces termes : « [i]l n’a qu’à leur arriver pendant mon absence quelque accident, surtout à Virginie qui est déjà souffrante » [40]. Virginie manifeste une prédilection pour la retraite et la solitude : « [e]lle fuyait ses jeux innocents, ses doux travaux, et la société de sa famille bien-aimée. Elle errait çà et là dans les lieux les plus solitaires de l’habitation, cherchant partout du repos, et ne le trouvant nulle part » [41]. Ce n’est que lors du départ en France qu’une nouvelle image succède à cette figuration de l’adolescence comme stade maladif : Virginie, à l’âge adulte, a retrouvé la beauté d’antan [42]. Yves Chevrel voit dans cette description de la puberté comme maladie les signes d’une volonté du personnage à demeurer dans l’enfance ou un refus d’accepter sa nouvelle identité d’être désormais sexuel [43].