[55] Comme de nombreux dessinateurs de son temps, Bertall a fourni des caricatures, dont les supports de presse commentaient l’état de l’art ou des comptes rendus des toiles faisant événement lors des Salons de peinture : voir la « Revue pittoresque du Salon de 1844 » dans L’Illustration, n° 60, 20 avril 1844, mais aussi La Semaine ou Le Journal pour rire – fondé en 1851 – qui propose « Le Salon dépeint et dessiné par Bertall ». A partir de 1856, Bertall collabore également sur ce mode au Journal amusant. On peut voir : « Revue patriotique : les néocritiques », La Semaine, 30 avril 1848, p. 832 ou le Journal pour rire n° 91, 25 juin 1853, p. I. Les exemples mentionnés figurent dans D. Massonnaud, Le Nu moderne au salon. Revue de presse, Grenoble, UGA éditions, « Archives critiques », 2005, respectivement p. 194 et p. 233. Réédition 2019 (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[56] Bertall raconte la rencontre qui eut lieu avec Balzac après ce premier dessin : Souvenirs intimes, texte cité dans le Supplément littéraire du Dimanche du Figaro, 20 août 1881, repris par Roger Pierrot, Courrier balzacien n° 58, Paris, Maison de Balzac-Société des amis de Balzac, 1er trimestre 1995, pp. 29-32.

[57] Bertall, s’il a donné, en particulier dans la presse, des caricatures de l’homme Balzac, livre également un portrait de Balzac qui figure en tête du premier volume des Œuvres complètes pour l’édition Houssiaux en 1853. Il est le dessinateur le plus productif pour l’ensemble des volumes de l’édition Furne.

[58] T. Farrant, « La vue d’en face ? Balzac et l’illustration », Balzac et les arts en regard, L’Année balzacienne, 2011, pp. 249-271.

[59] Melmoth réconcilié, « Etudes philosophiques et analytiques », La Comédie Humaine, Paris, édition Furne, vol. 14, t. 1, 1845.

[60] On se souvient que Meissonnier développe ensuite la campagne qui vise à exclure le communard Courbet du Salon de 1872.

[61] Parue en janvier 1855, à Paris, Société générale de librairie et rééditée ensuite à plusieurs reprises par la maison Garnier.

[62] G. Doré, Les Travaux d’Hercule, Paris, Aubert, 1847. On peut rappeler que Philipon dirige la maison d’édition. Le livre est présenté sur le site de la BnF (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[63] On peut en voir un exemple significatif avec le texte publié en ligne sur le site Editions du XIXe siècle : Le Tournoi de Vauplassans (1895) de Maurice Maindron, éd. S. Al Matary, G. Délias, S. Dord-Crouslé, N. Gauthier, C. Goutaland, F. Loncq, F. Lotterie, S. Mombert, E. Saliceto, C. Segonzac (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[64] Pour donner un exemple : « En 1836, les journaux nous apprennent que le Salon avait reçu 30.000 visiteurs le jour de l’ouverture, et qu’environ deux semaines plus tard, la moitié de la population parisienne avait déjà défilé dans les galeries du Louvre. En 1846, les entrées semblent avoir dépassé le million, ce qui correspond à la population totale du Paris d’alors » comme l’indique P. Grate (« Art, idéologie et politique dans la critique d’art », Critique et art, Romantisme, Paris, CDU-SEDES, n° 71, 1991, pp. 31-38 (p. 37 pour la citation).

[65] J. Sagne, L’Atelier du photographe, Paris, Presses de la Renaissance, 1984.

[66] F. Boisjoly, La Photo-carte en France au XIXe siècle, avec une préface d’Evelyne Rogniat, Lyon, Lieux-Dits, 2006 (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[67] M. Charpy, « La bourgeoisie en portrait. Albums familiaux de photographies des années 1860-1914 », dans La Bourgeoisie : mythes, identités et pratiques, sous la direction de S. Aprile, M. Charpy et J. Lyon-Caen, Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 34, 2007, pp. 147-163 (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[68] Ibid.

[69] Cuvillier-Fleury, dans le Journal des débats, 26 mai 1857.

[70] G. Flaubert, « Lettre à Louise Colet, [6 avril 1853] », Correspondance, éd. de J. Bruneau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980, p. 298.

[71] « Je ne veux pas être portraituré » a-t-il indiqué à Emile Bergerat lors d’une signature de contrat comme le rappelle Yvan Leclerc, « Portraits de Flaubert et de Maupassant en photophobes », L’Imaginaire photographique, Romantisme, 1999, n° 105, pp. 97-106, p. 104 pour la citation.

[72] Selon la formule très juste d’Yvan Leclerc, Ibid., p. 103.

[73] G. Flaubert, « Lettre à Louise Colet, [9 décembre 1852] », Correspondance, éd. cit., t. II, p. 204.

[74] Disparition manifeste après la séquence d’ouverture de Madame Bovary, avec l’effacement du « nous » initial, qui marquait encore la présence d’un narrateur-personnage : « Nous étions à l’étude quand le Proviseur entra suivi d’un nouveau […] ».

[75] S. Mallarmé, « Crise de vers » [1895], Œuvres complètes, H. Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1945, p. 366.

[76] G. Flaubert, « Lettre à Ernest Duplan », 12 juin 1862, Correspondance, éd. cit, t. III, p. 221.

[77] Louis Feuquère, habitant de Ry, a produit treize photographies réalisées à la fin du XIXe siècle pour évoquer les lieux et personnages réels qui auraient inspiré Flaubert pour Madame Bovary. Voir sur le site Rouen nouvelles bibliothèques (Consulté le 20 mai 2021).

[78] Voir par exemple B. Gallice, « Rémanence de Madame Bovary dans l’édition illustrée », Les Pouvoirs de l’image (II), sous la direction d’A. Herschberg Pierrot, Flaubert. Revue critique et génétique, n° 12, 2014 (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

[79] G. Idt, « Madame Bovary en romans photos », dans Flaubert : la femme, la ville. Paris, Presses universitaires de France, « Hors collection », 1983, pp. 159-173. M.-A. Charlier, « Madame Bovary, “dépouillée de littérature et (…) en images d’aujourd’hui”. A propos de Bovary 73, roman-photo », Entre textes et images : montage / démontage / remontage, Textimage, Le Conférencier, n° 6 (en ligne. Consulté le 20 mai 2021).

Les Textes « imagés ». Histoire et Enjeux

- Dominique Massonnaud et Vanessa Obry

_______________________________

Fig. 6. Bertall, Madame Vauquer, 1843

Fig. 7. Gavarni, La Chambre du Faucon-

Blanc, 1851

Fig. 8. G. Doré, Les Travaux d’Hercule,

n° 1 et n° 2, 1847

Fig. 9. L. Feuquière, Portraits du Père

Hivert et de Mme Lefrançois, s. d.

De fait, Daumier (1808-1879) livre effectivement des gravures, pour l’édition Furne, en particulier pour Ferragus ou un « Portrait de Vautrin » pour Le Père Goriot. Henri Monnier (1799-1877), s’il a inspiré à Balzac le personnage de Bixiou dans Les Employés, collabore également. On peut aussi mentionner un autre célèbre caricaturiste, Bertall [55], pseudonyme de Charles-Albert d’Arnoux (1820-1882) devenu un ami de Balzac [56] après le premier portrait qu’il a produit pour cette entreprise éditoriale : celui de Madame Vauquer (fig. 6). Ce collaborateur de La Semaine et de La Revue comique, a ensuite fourni pour l’édition Furne de La Comédie humaine de très nombreux portraits : ceux de Marche-à-Terre dans Les Chouans, de Frenhofer mais aussi de Vervelle pour Pierre Grassou ou de Louis Lambert [57]. Mais comme l’indique Tim Farrant : « ces images se distinguent des types physiologiques ou de la caricature » [58].

On note également la collaboration de peintres et dessinateurs romantiques qui, en 1842, ancrent le texte balzacien qu’est La Comédie humaine dans ce champ de reconnaissance. Antoine Johannot (dit Tony) (1803-1852), s’il avait obtenu un premier prix au Salon de 1831, est celui qui avait livré la vignette initiale du nouveau journal L’Artiste, lors de sa création, le 6 février 1831, montrant ensemble des écrivains, peintres, musiciens ou sculpteurs. Il a surtout travaillé dans le champ de l’édition illustrée pour des œuvres complètes et des textes majeurs : qu’il s’agisse de Walter Scott, de Byron, de Notre-Dame de Paris, ou de Faust ; on comprend ainsi que son nom soit mentionné en premier dans le prospectus qui annonce la parution de La Comédie humaine, alors que, quantitativement, il n’a pas fourni beaucoup de dessins : on peut mentionner un portrait de Madame Euphrasie, pour Melmoth réconcilié [59]. Autre dessinateur très célèbre dans les cénacles romantiques qui a collaboré à l’édition Furne : Célestin Nanteuil (1813-1873). Il a été un élève d’Ingres, puis formé à l’Ecole des Beaux-arts ; proche de Hugo, il produit des frontispices pour les éditions de ses romans ainsi que des reproductions de décors et costumes de ses pièces pour L’Artiste ; C. Nanteuil a été à plusieurs reprises médaillé au Salon de peinture et reste particulièrement sollicité et reconnu comme illustrateur quand il collabore à La Comédie humaine. On se souvient peut-être davantage du nom de Meissonnier (1815-1891), cité en second dans le prospectus : un peintre en voie de reconnaissance très solide dans les institutions académiques, depuis le tout début des années quarante [60]. On voit donc, pour en rester à cet aspect, la valorisation de la production écrite par la mention des « illustrateurs » sollicités lors de l’élaboration du prospectus annonçant la production de La Comédie humaine.

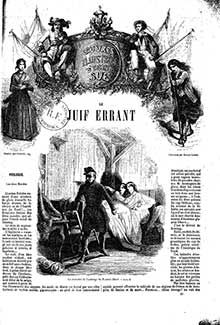

Le phénomène de l’édition illustrée se développe massivement dans la période. Ainsi Gavarni illustre Les Mystères de Paris pour l’édition Paulin en 1845 et participe à la production des Œuvres illustrées d’Eugène Sue, pour Le Juif errant en 1851 (fig. 7). Pour mentionner un célèbre illustrateur, dès 1855, Gustave Doré contribue, avec 425 dessins, à une édition des Cent contes drolatiques de Balzac [61]. De fait, outre ses célèbres éditions illustrées, il importe de rappeler qu’âgé de quinze ans en 1847, Gustave Doré se rend chez Philipon, le créateur du journal La Caricature, pour lui montrer ses dessins ; ce dernier l’engage et produit alors un premier ouvrage « imagé » singulier : Les Travaux d’Hercule [62] qui minore la place dévolue au texte, alors devenu simple légende de bas de page dans un livre d’images (fig. 8).

L’aperçu donné ici est emblématique du développement du rapport à l’image au cours du siècle [63], sensible si l’on se rapporte à la fréquentation de plus en plus massive des salons des artistes vivants [64] ou aux effets de l’invention de la photographie, brevetée avec le daguerréotype en 1839. L’image est alors présente de façon massive dans le champ social, avec le développement des ateliers de photographes [65], les photographes ambulants puis le brevet du portrait-carte de visite obtenu par Disderi en 1854 ainsi que l’engouement massif pour la pratique qu’il suscite [66]. « Dès la fin des années 1860, dans les familles bourgeoises, il est d’usage d’aller au moins une fois l’an chez le photographe, particulièrement pour y faire les portraits des enfants » [67] ; ainsi, comme l’écrit Manuel Charpy : « La circulation des images sous la monarchie de Juillet a construit une nouvelle culture visuelle » [68] qui n’a cessé de se développer dans la seconde partie du siècle et affecte le livre comme les pratiques des écrivains. Un écho peut en être donné avec un article critique qui éreinte au nom du « réalisme », entendu comme « copie photographique », Madame Bovary de Flaubert, en 1857 :

M. Flaubert a braqué son daguerréotype sur un village de Normandie, et le trop fidèle instrument lui a rendu un certain nombre de ressemblances, portraits, paysages et petits tableaux en grisaille d’une vérité incontestable, de cette vérité terne et blafarde qui semble supprimer, dans les copies du monde physique, la lumière même qui les a produites. (...) Sous cet instrument de précision qu’il manie d’un doigt si exercé, le monde matériel se reproduit comme il est, ni plus ni moins, mais sans poésie et sans idéal. (...) Dans le roman tel qu’on l’écrit aujourd’hui, avec les procédés de la reproduction photographique, l’homme disparaît dans le peintre : il ne reste qu’une plaque d’acier [69].

On se souvient qu’a contrario, face à un phénomène dominant, Flaubert a exprimé très clairement son refus de la photographie alors que Louise Colet proposait de lui en adresser une, en 1853 : « Je déteste les photographies à proportion que j’aime les originaux. Jamais je ne trouve cela vrai » [70]. De même, Flaubert refuse de livrer toute image de lui dans le champ social [71] comme pour les éditions de ses textes, d’où il bannit toute forme d’illustration en considérant que « toute représentation iconique appauvrit le texte par la singularité individuelle que le tracé impose » [72], dans une cohérence effective avec le désir d’être « présent partout et visible nulle part » [73] dans ses fictions, sur le mode d’une disparition énonciative [74] qu’on rapprocherait volontiers de la mallarméenne « disparition illocutoire du poète qui cède l’initiative aux mots » [75]. Le refus de toute image par Flaubert – « Jamais moi vivant on ne m’illustrera » [76] – trouve ensuite quelques ironiques échos dans le geste d’un photographe cherchant dans la campagne normande des incarnations de personnages de Madame Bovary, vus comme des modèles du romancier [77] (fig. 9), ainsi que dans les éditions illustrées de ses romans [78] ou la publication de ses textes sous la forme du roman-photo à partir du tournant du siècle [79].