Heur(t)s et métamorphoses d’un phénix :

le livre de création dans LivrEsC

- Hélène Campaignolle-Catel

_______________________________

Marginalisation et singularisation

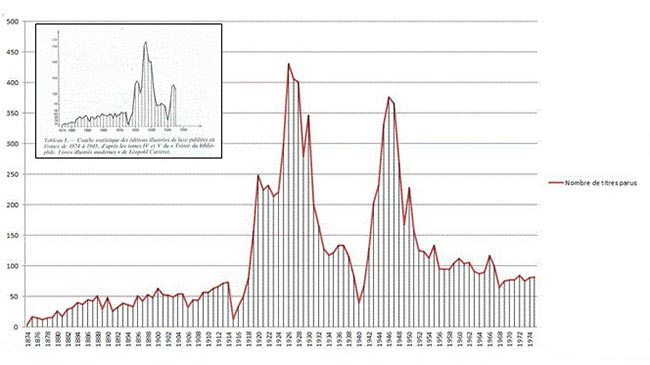

Les sources statistiques, bien que rares et hétérogènes, permettent de dessiner quelques tendances économiques majeures de la production du livre de création depuis 1875 [50]. On en esquissera trois dans les dimensions limitées de cette contribution. En premier lieu, sa part en titres semble rester inférieure à 5 % de la production globale en titres du livre imprimé, constituant ce qu’on peut nommer un flux marginal : avant 1950, la part en titres oscille même entre 2 et 4 % de la production totale des imprimés [51]. En second lieu, la courbe de développement que suit le livre de création (si l’on englobe toutes les « tendances » du livre de l’amateur qui figurent dans l’ouvrage publié par L. Monod [52]) apparaît jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle plus heurtée que celle du livre imprimé usuel [53] : ces chocs plus prononcés que pour les autres secteurs du livre courant – notamment les chutes du nombre de titres (1891, 1935, 1940 et 1968) – non seulement indiquent que la production du livre de création est plus sensible aux soubresauts économiques que le livre courant, mais suggèrent aussi que sa marginalité de départ s’accroît avec les crises successives [54].

Fig. 5. Courbe reproduisant le nombre de titres parus entre 1874 et 1974,

construite à partir des données contenus dans l’ouvrage de L. Monod,

Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes, 1895-1975,

Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1992.

Troisième et dernier constat : entre 1875 et 1975, quatre grandes périodes apparaissent sur les courbes (fig. 5) [55] : les deux grandes guerres initient deux décades privilégiées, 1920-1930 et 1942-1952, pendant lesquelles le nombre de titres oscille entre 200 et 500 unités par an ; de part et d’autre, la courbe reflue au-dessous de 100 unités. Avant 1918, le nombre de titres ne dépasse pas 60 par an ; après 1960 et jusqu’en 1975 – date à laquelle s’arrête le référencement de L. Monod – les chiffres s’érodent au-dessous de la centaine d’ouvrages. Pour la période postérieure à 1975, nous manquons de sources chiffrées, fiables et homogènes [56], mais les données disponibles pour les quinze dernières années suggèrent que le nombre de titres parus dans le champ du livre de création, tous genres mélangés, se situe dans une fourchette située entre 250 et 350 titres par an [57]. La proportion inférieure à 5 % reste par conséquent crédible [58] et le constat de J.-F. Belmer à propos du segment de la poésie, s’impose pour l’ensemble de l’évolution du livre de création : « genre marginal, [il] sera préféré[e] par les marginaux » [ 59].

Cette marginalité semble s’être accrue au cours du dernier quart du XXe siècle sous l’influence de tendances socio-économiques mais aussi esthétiques qu’il est utile de rappeler à la suite d’A. Coron et J.-P. Belmer [60]. Après 1975, les grands éditeurs du XXe siècle (Vollard, Kahnweiler, Tériade, Skira, Maeght) ont vu reculer leur influence et s’affirmer avec une vigueur nouvelle un modèle de micro-éditeurs maîtrisant la chaîne de production à l’instar de prédécesseurs tels que Guy Levis-Mano ou Pierre André-Benoit. C’est le cas par exemple de l’Atelier des Grames créé en 1969 par Anik Vinay et Emile-Bernard Souchières à Gigondas, de Thierry Bouchard [61] qui crée sa maison d’édition à la fin des années 1970, du « concocteur de livres » John Crombie, qui édite à partir des années 1980 sous le label « Kickshaws », ou de Michael Caine qui produit après son arrivée à Paris en 1990 avec les éditions « Pétropolis » une œuvre importante. Ces aventures éditoriales singulières, on pourrait en citer bien d’autres, sont contemporaines du choix similaire d’artistes ou de poètes du livre créant un nom de « maison » pour se diffuser : citons ici quelques exemples parmi ceux qui sont présents dans LivrEsC, Albert DuPont (L’Inéditeur), Michel Butor (L’Ecart), Joël Leick (Imprint book and things) [62]. S’inscrivent aussi dans ce mouvement de singularisation du producteur imprimé, les productions auto-éditées de livres manuscrits comme l’aventure du livre pauvre de Daniel Leuwers ou les livres peints de l’artiste Baltazar. Les producteurs apparaissent parallèlement plus éparpillés sur le territoire français et moins focalisés sur la capitale que précédemment. Ce phénomène vaut en particulier pour l’édition typographique [63] où l’on peut citer le cas de Patrice Pouperon [64] qui débute Les Editions de la Garonne en 1985 dans le Var, de Laurent Debut [65], qui lance l’Atelier des Brandes en 1976 à Dijon puis dans le Nord de la France, de Pierre Mréjean qui crée les éditions du Rouleau Libre en 1988 à Marseille puis à Corbières, de Kickshaws qui déménage ses ateliers dans la Nièvre à partir de 2004, de Tanguy Garric récemment déménagé de la région parisienne dans l’Orne, ou des Editions Quiero nées en 2010 à Forcalquier. Mais le constat ne vaut-il pas aussi pour les producteurs d’estampes dans un mouvement aux accents plus centrifuges ? L’éditeur RLD délocalise la majeure partie de sa production près d’Auxerre après 1985, et Didier Mutel se voit obligé, suite à un avis d’éviction, de migrer en 2008 les ateliers de Georges Leblanc à Orchamps dans le Jura [66].

D’autres fractures économiques et techniques ont ajouté leurs effets – souvent funestes aux acteurs de ce type de livres singuliers, qu’ils soient artistes, artisans, éditeurs ou diffuseurs – sur cette marginalité qui s’est paradoxalement transformée en vecteur de résistance. La typographie, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, « subi[t] un long hiver (…) voire même une période de glaciation » [67]. Certains éditeurs ont changé leur façon de travailler en insérant les nouveaux procédés (l’offset et la photocopie chez Pierre-André Benoit), d’autres ont choisi, à contre-courant, de faire fructifier l’héritage du plomb. L’histoire de Despalles éclaire le contexte de ce choix « rétrograde » qui satisfait aussi les attentes des bibliophiles et des fonds de conservation [68] : « Tout a commencé au début des années quatre-vingt, première époque de rupture technologique dans l’imprimerie. La photocomposition s’imposait progressivement et les imprimeurs liquidaient leur matériel typographique. Ainsi peu à peu alors que nous cherchions seulement une presse, ce fut tout un fonds de caractères bois et plomb qui emplit notre atelier » [69]. Face à l’émergence de la seconde vague numérique, dans les années 1990, les postures sont demeurées contrastées et plurielles : repli maintenu et valorisation sacralisée des techniques anciennes (F. Da Ros ou Ph. Huin pour la typographie au plomb), approches syncrétiques pour certains créateurs (Despalles, A. DuPont), tension créative réfléchie entre tradition et modernité pour les artistes qui ont hérité d’anciennes maisons (RLD, Mutel, Nicaise), absorption dans le numérique pour d’autres plus rares dont la production transforme la marginalité en innovation (Tibor Papp passé de la typographie à l’écran entre 1975 et 1985) ou dont la facture échappe aux normes typographiques (Massin, Chamchinov [70]). Dans ce paysage traversé par des tensions contradictoires, liées aux préférences de chaque acteur mais aussi tributaires des soubresauts économiques et des mutations techniques, on constate, en dehors du champ strict des « livres d’artiste » au sens d’A. Moeglin-Delcroix et des ouvrages qui favorisent le choix de techniques nouvelles, le maintien d’une alliance entre modernité et tradition. Ce choix s’affirme moins comme la négation franche des nouvelles techniques que comme refus de l’effacement des anciennes. Le savoir-faire artisanal percole par le biais d’un fin réseau de transmissions humaines : au début des années 1980, l’éditeur RLD rachète les caractères de la maison Fequet et Baudier au moment de sa fermeture [71] ; Albert DuPont formé par Georges Visat dans les années 1970 crée son nom d’éditeur L’Inéditeur en 1981 après la fermeture de l’atelier d’origine [72] ; François Da Ros, formé chez Fequet et Baudet, s’installe à son compte en 1983 pour créer quelques années plus tard sa maison Anakatabase (1999) [73] ; Michael Caine, après son installation en France en 1990, approfondit ses connaissances typographiques auprès de plusieurs éditeurs et typographes [74], devient en 1998 élève de F. Da Ros, puis fonde sa maison Pétropolis [75] ; Didier Mutel rouvre en 2014 l’atelier de Pierre Lallier fermé depuis 2008, et où il avait été formé à partir de 1988 [76]. Le livre de création français conserve ainsi de la main à la main, au-delà des hiatus du temps, des fermetures d’ateliers, des ventes d’équipements, les gestes et les outils de son patrimoine : à l’image d’Alechinsky gravant ses premières plaques avec la « gouge » qu’employait avant lui le maître Miró, comme le raconte avec éloquence la fille de Robert et Lydie Dutrou. Parallèlement, l’attitude qui associe retour créatif aux pratiques en apparence archaïques (plomb, cuivre ou bois) sur le fond de modernisation technologique rapide – fin du monde du plomb, émergence de l’offset et du numérique – rejoint certains choix de la fin du XIXe siècle : face à la percée des techniques photographiques et photomécaniques, l’essor du texte médiatique et de la réclame, des auteurs comme Gourmont, Jarry, ou des artistes comme Emile Bernard ou de l’autre côté de la Manche le mouvement Art and craft firent eux aussi une réponse à contre-courant de la modernisation tant dans le choix de leurs modèles esthétiques que des techniques employées.

[50] Les sources utilisées sont : L. Monod, Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes, 1875-1975, op. cit., A. Coron, « Livres de luxe », art. cit., pp. 455-460 ; I. de Conihout, « La conjoncture de l’édition », dans H.-J. Martin, R. Chartier, J.-P. Vivet (dir.), Histoire de l’édition française : Le livre concurrencé 1900-1950, op. cit, pp. 70‑96.

[51] On se fonde ici sur les chiffres estimés par I. de Conihout dans « La conjoncture de l’édition » qui, après corrections, indique « environ 11 000 volumes par an au tournant du siècle, 12 000 à 13 000 pendant l’entre-deux guerres ; 14 000 au moment de la reconstruction » (pp. 79-80).

[52] L. Monod, Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes, 1875-1975, op. cit.

[53] Voir le tableau indiquant la production imprimée globale entre 1890 et 1950 publié dans I. de Conihout, « La conjoncture de l’édition », op. cit.

[54] Les deux premières chutes sont commentées et explicitées par A. Coron qui considère que la deuxième est décisive : « Beaucoup de ses éditeurs disparurent, et les maisons puissantes qui s’y étaient intéressées, comme Gallimard, abandonnèrent définitivement un type de production qui peu à peu se marginalisa ». Voir A. Coron, « Du ‟livre à gravures” au ‟Livre d’artiste” » : illustration et bibliophilie du XVIIIe au XXe siècle, art. cit., p. 73.

[55] On trouvera, reproduit dans le cadran gauche de notre tableau, la courbe d’évolution proposée par A. Coron à partir du Trésor du bibliophile : Livres illustrés modernes, 1875 à 1945 de L. Carteret (A. Coron, « Livres de luxe », art. cit., p. 429) que nous avons reconstruite et complétée avec les données extraites de l’ouvrage de L. Monod pour la période 1945-1975. Les courbes comme on peut le constater suivent les mêmes tendances mais les nombres de titres diffèrent : globalement, le nombre d’unités donnés par Carteret oscille entre 50 et 70 % du nombre de titres inclus dans Monod sur la période qui leur est commune (1875-1945), les choix « l’amateur de livres illustrés » de Monod incluant probablement des livres plus courants que ceux du « trésor de bibliophilie » de Carteret.

[56] Sur ces questions, voir M. Chamonard, Réflexion sur le dépôt légal des livres d’artistes à partir d’une étude sur un imprimeur typographe, François da Ros., ENSSIB, 2001 ; S. Graimprey, Patrimoine et création : acquisition, signalement et valorisation des livres d’artistes en bibliothèque, ENSSIB- Université de Lyon, 2012.

[57] Le Département des estampes donne ponctuellement des indications chiffrées sur les dépôts légaux de « livres d’artistes ». Dans un dossier des Chroniques de la BnF, M.-C. Miessner indique que, pour la période entamée au début des années 1970, « 150 à 200 livres en moyenne entrent chaque année dans la collection » (M.-C. Miessner entretien avec C. Chicha, « L’estampe moderne et contemporaine à la BNF », Chroniques de la BnF, n° 4, 2008, p. 7). Les chiffres du dépôt légal à partir de 2006 oscillent entre 147 et 71 unités déposées, avec une moyenne de 127 volumes déposés (ce chiffre ne prend pas en compte les dons et les acquisitions qui relèvent d’une autre problématique). Du côté de la Réserve des livres rares, les chiffres accessibles pour les entrées par Dépôt légal sont peu nombreux : ceux disponibles pour la fin des années 1990 oscillent entre 69 et 120 dépôts annuels (1997 : 69 ; 1998 : 72 ; 1999 : 117) voir M. Chamonard, La Réserve des livres rares de la BnF et les livres illustrés modernes et contemporains : le projet VOLART, Rapport de stage (DCB), ENSSIB, Villeurbanne, 2001, annexes, p. III.

[58] L’étude « Imprimer en France : l’avenir de la filière livre » publiée en 2015 par la Direction générale des entreprises et l’Union Nationale des Industries de l’impression et de la communication (UNIIC) indique environ 66 000 nouveaux titres parus en 2013 après une progression continue depuis 2000 ; si on estime crédible que le nombre de livres de création, toutes tendances confondues, parus chaque année se situe dans une fourchette de 250 à 350 unités, on atteint une proportion inférieure à 1 %. Il s’agit ici d’une première estimation qui demande à être affinée avec des chiffres plus complets.

[59] J.-M. Belmer, « Les éditeurs typographes », Métiers d’art « Les Arts du livre », 1990, pp. 32‑38, 33.

[60] A. Coron, « Du ‟livre à gravures” au ‟Livre d’artiste” : illustration et bibliophilie du XVIIIe au XXe siècle », art. cit., p. 88. J.-M. Belmer, Métiers d’art « Les Arts du livre », op. cit.

[61] Sur Th. Bouchard (1954-2008), voir F. Martin-Sherrer, « A l’enseigne de Thierry Bouchard : voyage à l’intérieur d’un livre », dans H. Campaignolle, S. Lesiewicz et G. Théval (dir.), Livre / Poésie : une histoire en pratique(s), op. cit.

[62] On pourra compléter les informations relatives à l’artiste-éditeur Joël Leick en consultant P. Van Capelleveen, Voix et visions. La collection Koopman et l’art du livre français,op. cit., p. 179.

[63] Ce point est développé dans J.-M. Belmer, Métiers d’art « Les Arts du livre », op. cit., pp. 35‑36.

[64] Sur l’œuvre imprimée de Patrice Pouperon (1939-2013), on pourra consulter M. Sicard, Ecrire au pluriel avec Pierre Alechinsky, Albert Ayme, Fernando Arrabal, Julius Baltazar…, éd. Bibliothèque municipale Livrée Ceccano et Bibliotheca Wittockiana, Avignon, Médiathèque Ceccano, 1991, p. 42 sq. Les œuvres de P. Pouperon sont en cours d’inventaire sur le blog Catalogage Fond Pouperon (consulté le 7 décembre 2016).

[65] Sur l’œuvre imprimée par L. Debut (1953-2014), on dispose du catalogue Editions Brandes, Solstices et Brandes, 2006.

[66] Voir le document intitulé « Créer c’est transmettre : de l’importance des ateliers. 1988-2013, transmission d’un atelier historique de gravure et d’impression taille-douce » en ligne sur la page de D. Mutel (Consulté le 7 décembre 2016).

[67] M. Rassineux et Fr. Da Ros, Généalogies, Paris, Anakatabase, 2007.

[68] Les fonds de la Réserve de la BnF et de la BLJD sélectionnent en général la production artisanale au plomb dans la tradition du livre de luxe à la française.

[69] J. Strugalla, « L’alphabet est une caille rôtie », dans Le Livre et l’artiste, Le Mot et le reste, 2007, p. 190.

[70] Voir l’achevé d’imprimer de Jamais plus. Blanc / Noir. The Raven Le Corbeau [vol. 1 & vol. 2]. Journal d’expérience, éditeur S. Chamchinov, 2011, qui indique pour le texte les modalités de production suivantes : « Infographie : police de caractères Garamond et Book antiqua, jet d’encre Brother sur buvard 120 g/m2 ». Voir la notice.

[71] P. Van Capelleveen, Voix et visions. La collection Koopman et l’art du livre français, op. cit., p. 47.

[72] On trouvera des éléments sur la biographie d’A. DuPont sur son site et sur le site de LivrEsC.

[73] P. Van Capelleveen, Voix et visions. La collection Koopman et l’art du livre français, op. cit., p. 30.

[74] Notamment Jean-Luc Lerebourg, René Jeanne, Francis Mérat.

[75] A propos de M. Caine, on pourra consulter la notice présentée sur le site de la collection Koopman.

[76] Voir le site de D. Mutel.