Pour une littérature autographique :

de la bande dessinée au livre manuscrit

- Hélène Martinelli

_______________________________

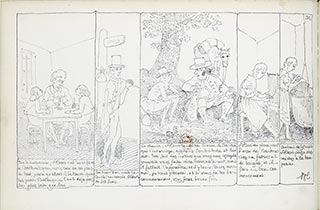

Fig. 3. R. Töpffer, Histoire d’Albert, 1844-45

Kaenel intègre par ailleurs à son « paradigme autographique » le renouveau d’intérêt pour les techniques manuelles ou fidèles au trait du dessin favorisant aussi le retour des enluminures marginales au XIXe siècle en réaction à la photographie et aux procédés photomécaniques. Il envisage également l’intérêt nouveau pour les pseudo-sciences comme la phrénologie de Franz Joseph Gall (1810), mais aussi la physiognomonie de Johann Kaspar Lavater (1775-1778) et ses enjeux graphologiques envisagés dès 1871 par l’abbé Michon, qui font de la graphie un moyen d’expression de l’individualité humaine. L’homonymie met également en évidence la continuité que cette dénomination entretient avec la distinction que Nelson Goodman [23] introduit plus tard entre arts autographiques et allographiques : le trait manuscrit, même reproduit, reste plus « contrefaçonnable » que l’imprimé typographique, dont la singularité physique est effacée au profit de sa nature de système notationnel allographique.

On peut dans une certaine mesure qualifier d’autographiques les imprimés illustrés de la main de leur auteur [24], souvent autofictionnels, dont l’enjeu est en effet de revenir sur une conception traditionnelle de l’autobiographie (où l’écriture est conçue comme un instrument de la représentation du bios), au profit d’une autographie, qui se constitue de façon verbale et visuelle, et n’est pas une double représentation factuelle ou physionomique de soi, mais aussi, conformément au sens technique du terme, une double signature stylistique, où le rôle de la graphie prime le récit de vie. La pertinence de cette appellation est en définitive d’autant plus grande quand la graphie reste une trace manuscrite, comme dans le lettrage de la bande dessinée, bien qu’il ne s’agisse pas toujours d’une calligraphie cursive et enlevée, ni à chaque fois d’une réalisation auctoriale.

L’autographie rencontre ici la notion de graphiation – laquelle ne va pas sans présupposés psychanalytiques chez Philippe Marion qui met en évidence sa valeur d’empreinte, censée être réinvestie par le lecteur alors en relation de contiguïté avec l’auteur, et donne un peu dans « l’autoportrait graphologique » [25] en distinguant ici à juste titre sa valeur d’énonciation de la « monstration » à dimension figurative. Dans le récent ouvrage Autobio-graphismes, BD et représentation de soi (2015), le même Marion envisage une « graphiation autofictionnelle » [26] propre à la mémoire tandis qu’Alfredo Guzmán parle de « moi-graphique » [27] et qu’Harry Morgan qualifie d’« autographie » [28] les bandes dessinées des années 1960 qui, esquivant l’autobiographie, font de la liberté du trait l’essence de la représentation de l’auteur.

Bien que le terme semble ainsi se spécialiser pour ne plus désigner, dans l’univers de la bande dessinée, que son énonciation graphique spécifique dont les enjeux supplantent ceux de la figuration (le pacte énonciatif allant dès lors à l’encontre du pacte référentiel), on utilise encore parfois l’expression de « littérature autographique » pour désigner les écritures de soi, autobiographie et autofiction confondues [29] – acception récente qui peut sembler discutable dans la mesure où elle met de côté la graphie en tant que telle, le trait.

Autographie et autoportrait chez Rodolphe Töpffer

Si l’on repart de l’exemple de Töpffer, on discerne surtout un effet de signature, spatialisé et dynamisé dans le récit en images et dissipant donc déjà le préjugé de constance inhérent à la signature tout en substituant pour partie la trace indicielle de soi à la représentation iconique de ses traits phys(ionom)iques. Peut-on alors parler de pacte autographique ? Ou bien le geste autographique n’aboutit-il jamais à un contrat en bonne et due forme ?

Significativement, Töpffer ne se représente pas explicitement dans ses récits, sauf dans l’Histoire d’Albert (1844-45) où auteur et personnage se superposent en un certain Simon de Nantua hétéronymique qui, sous les traits de l’auteur, rencontre Albert, le héros, et un avatar de James Fazy, son adversaire politique, révolutionnaire d’alors (fig. 3) [30]. On a donc là une double entorse : au pacte d’identité nominale (avec le pseudonyme) et énonciative (avec la focalisation externe) qui invite à discuter le modèle autobiographique proposé par Philippe Lejeune et renvoie son autoportrait à un cryptoportrait en clin d’œil.

Par ailleurs, il s’agit, dans toutes ses autres « histoires en estampes », de faire prévaloir le trait dans sa valeur graphique (sinon plastique) sur le trait proprement mimétique (iconique), en vertu de son unité, de son inventivité et de son expressivité. Son unité, d’abord, car elle réunit texte et image, au-delà de leur commun référent ; mais son inventivité, aussi, que l’on peut rapprocher de la thèse de Cozens et opposer à une véridicité référentielle proprement autobiographique :

Seulement, le trait graphique, à cause de sa rapide commodité, de ses riches indications, de ses hasards heureux et imprévus, est admirablement fécondant pour l’invention. L’on pourrait dire qu’à lui tout seul, il met à la voile et souffle dans les voiles. Ce qui nous donna un jour l’idée de faire toute l’histoire d’un Monsieur Crépin, ce fut d’avoir trouvé d’un bond de plume tout à fait hasardé la figure ci-contre [31].

C’est enfin son expressivité spontanée, inspirée de Lavater, qu’il promeut pour mieux s’en distancier :

Ainsi, c’est Lavater, si nous ne nous trompons pas, qui a donné à entendre de l’écriture, ce que Buffon dit du style, à savoir qu’elle est l’homme ; ou en d’autres termes, que de la même manière que l’on conclut du style aux facultés intellectuelles de l’écrivain, de l’écriture aussi l’on peut conclure à tout ou partie de l’intelligence et du caractère de celui qui l’a tracée. Mais les principes généraux que nous avons établis nous mettent sur la voie de conclure désormais avec certitude que cette opinion de Lavater n’est ni juste dans son exagération, ni nulle dans son principe puisque de la valeur déjà si inférieure des signes indirects de conformation, comparés aux signes directs du visage, et pourtant très appréciable encore, il est conséquent de conclure à la valeur de plus en plus inférieure, et pourtant jamais tout à fait nulle, des signes qui sont encore plus indirects. Et puisque le mot de Buffon vient de nous remettre en mémoire un autre ordre de signes bien autrement sûrs et bien autrement élevés que ceux dont nous nous sommes occupés dans notre opuscule, nous la terminerons en disant qu’une seule page d’un homme en train d’écrire sur un sujet donné, par cela seul qu’elle est une émanation directe de sa pensée, est un critère infiniment et sans comparaison plus certain des facultés intellectuelles et morales de cet homme que ne peuvent l’être tous les signes physiognomoniques de sa figure examinés un à un, ou pris tous ensemble [32].

Si la physiognomonie en dit moins long sur le dessinateur que sur la personne dessinée, et si elle ne le donne pas à voir de façon aussi univoque dans la forme que dans le contenu de la pensée, l’autographie matérialise néanmoins la présence fuyante de l’auteur, comme trace, ce que révèle cet Essai de Physiognomonie, lui-même autographié par Töpffer (fig. 4).

[23] N. Goodman, Langages de l’art : une approche de la théorie des symboles [Languages of Art, 1968], trad. Jacques Morizot, Paris, éd. Jacqueline Chambon, 1990.

[24] C’est l’hypothèse que je défends dans ma thèse (H. Martinelli, Pratique, imaginaire et poétique de l’auto-illustration en Europe centrale (1909-1939) : Alfred Kubin, Josef Váchal et Bruno Schulz, thèse de littérature comparée sous la direction de Fridrun Rinner et Xavier Galmiche, soutenue le 12 décembre 2014 à Aix-Marseille Université).

[25] Mieczyslaw Porebski dit, à propos de la nécessité de considérer l’affiche polonaise comme art majeur : « […] Ayant opposé ainsi les signes aux images, remarquons cependant que, d’un certain point de vue, les signes symboliques peuvent également devenir des images. Il en est ainsi lorsque nous retrouvons dans le signe, ou plutôt dans son représentant, l’autoportrait graphologique, typographique, ou pictural de son créateur, autrement dit lorsque nous le traitons en tant que signe non seulement de classification mais d’expression. Cet aspect expressif du signe joue un rôle particulier partout – où, dans le langage de l’affiche, le système symbolique et le système iconique se rencontrent sur le même plan et créent un tout compliqué, d’un seul message symbolique-iconique », M. Porebski, La Documentation de débats du Symposium organisé à l’occasion de la 1ère Biennale internationale de l’Affiche, p. 44, cité dans K. Matul, « La notion d’espace dans l’analyse de la légitimation culturelle de l’affiche : l’exemple de la fondation des Musées de l’Affiche de Paris et de Varsovie », dans Etudes de lettres, 1-2, 2013, pp. 91-108 (consulté le 18 avril 2020).

[26] Bien que répondant à la définition usuelle de l’autobiographie et de son pacte, l’exemple de David B. met en évidence une forme de « graphiation autofictionnelle », variante de l’« homogénéisation graphico-identiaire » définissant habituellement la graphiation, qui nivelle également les différents régimes fictionnels et non-fictionnels, quoique l’imaginaire graphique ne soit quasiment jamais dénué de fiction. Marion en conclut que « La mise en trace homogène, dans une “ligne claire” revisitée, équivaut donc à une mise en intrigue de l’identité » et y voit une modalité de la graphiation du souvenir et de ses émotions, voir P. Marion, « L’autobiographie comme agenda identitaire. L’Ascension du Haut Mal de David B. », dans V. Alary, D. Corrado et B. Mitaine (dir.), Autobio-graphismes. Bande dessinée et représentation de soi, Genève, Georg Editeur, « L’Equinoxe », 2015, pp. 200-202.

[27] Il parle aussi d’« autocomic », cf. A. Guzmán Tinajero, « Les traces de soi. La transmédiation du moi-graphique dans American Splendor [de Harvery Pekar] », Autobio-graphismes, Op. cit., p. 155. Le « moi-graphique » est encore tributaire de critères autobiographiques ou autofictionnels (non impératifs), marqué par un « pacte nominal », une « consonance visuelle » assurant la constance de la figure, et une « voix narrative » axée sur l’emploi du « je » ; il incarne toutefois une « double narration » en texte et en images, et il est déjà mouvant, puisqu’il est le fruit de diverses collaborations, chez Pekar (scénariste) : en ce sens, les signes graphiques correspondant aux traits physiques des avatars de l’auteur priment encore le style ou trait graphique, Ibid, p. 156.

[28] Les pactes d’identité homonominale et de référentialité passent cette fois clairement au second plan : « l’autographie vient contrarier le projet autobiographique », cf. H. Morgan, « de Pooh Rass à Popoff Hayes le toxico ou comment on devient un ours. Traces de l’enfance et récit confessionnel chez un dessinateur underground », Autobio-graphismes, Op. cit., p. 127.

[29] Voir par exemple G. Mathieu-Castellani, Montaigne ou la vérité du mensonge, Genève, Droz, 2000, p. 125 ; F. Crémoux, « Le récit de miracle comme vies minuscules dans l’Espagne du XVIe siècle : voix inattendues de l’intime ? », Collection L’intime, « L’expression de l’intériorité : vivre et dire l’intime à l’époque moderne », vol. 3, 25 septembre 2012 (consulté le 18 avril 2020).

[30] R. Töpffer, Histoire d’Albert, autographié à Genève, 1844-45, planche n° 30, en ligne sur Gallica (consulté le 18 avril 2020). A noter que « [c]ette signature en forme de clin d’œil n’abusait aucun contemporain de Töpffer : elle renvoie au titre d’un ouvrage de Laurent-Pierre de Jussieu, Simon de Nantua ou le marchand forain (1818), qui avait été un succès de librairie », T. Groensteen et B. Peeters, Töpffer, l’invention de la bande dessinée, Paris, Hermann, « Savoir sur l’art », 1994, pp. 232-233.

[31] R. Töpffer, Essai de physiognomonie par R. T., Genève, autographié chez Schmidt, 1845, p. 14, en ligne sur Gallica (consulté le 18 avril 2020).

[32] Ibid., conclusion, p. 35, en ligne sur Gallica (consulté le 18 avril 2020).