[35] La déclaration de Crockett Johnson est rapportée dans Maurice Horn, The World Encyclopedia of Comics, Chelsea House, 1976, p. 98 ; ainsi que dans Philip Nel, « Afterword: Crockett Johnson and the Invention of Barnaby », dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 1, Op. cit., p. 285 ; mais toujours sans précision de la source de cette information, qui reste donc à vérifier.

[36] Philip Nel, « Afterword: O’Malley Takes Flight », dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 2, Op. cit., p. 337.

[37] Ben Novotny Owen, Cartoon Conceptualism: Periodical Comics and Modernism in the United States, thèse de doctorat, The Ohio State University, 2017, pp. 168-169.

[38] Ibid., pp. 163-181.

[39] Cet épisode dura du 21 février au 26 mai 1945. Voir aussi les excellentes analyses de celui-ci par Philip Nel, « “Never overlook the art of the seemingly simple” : Crockett Johnson and the Politics of the Purple Crayon », Children’s Literature, vol. 29, 2001, pp. 142-174 ; et Jared Gardner, « O’Malley’s Lower Frequencies », dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 4, Op. cit., pp. 13-14.

[40] Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée..., Op. cit.; voir aussi Benoït Glaude, La Bande dialoguée..., Op. cit., p. 213-236.

Sans Serif Comic Strip.

Le style typographique de Barnaby

- Benoît Crucifix

_______________________________

Fig. 10. C Johnson, « Barnaby », 12 mars 1943

Fig. 11. C. Johnson, « Barnaby », 28 novembre 1942

Fig. 12. C. Johnson, « Barnaby », 2 juin 1942

Fig. 13. C. Johnson, « Barnaby », 23 octobre 1942

« 60% de mots en plus »

Au minimalisme de l’expression graphique correspond un maximalisme du propos verbal. Le choix du lettrage aurait alors été motivé, selon Johnson, par des questions d’espace, de volume et de densité : la typographie mécanique permettrait d’utiliser plus de texte, « 60 per cent more words », car celle-ci prendrait moins de place qu’un lettrage manuel, sans pour autant mettre en péril sa lisibilité [35]. L’assistant de Johnson à PM, Howard Sparber a ainsi confié dans un entretien à Philip Nel que Johnson « écrivait sa bande dessinée comme un typographe, ce que je n’avais jamais vu avant, parce qu’il pouvait estimer le nombre de caractères et de mots que cela lui prendrait pour remplir un certain espace » [36]. Si on a déjà vu que la gestion de l’espace était particulièrement travaillée dans Barnaby, l’intégration de la typographie complexifie le processus de production en y ajoutant une étape supplémentaire : le texte doit en effet d’abord être composé dans l’atelier typographique de PM avant d’être définitivement intégré, sous formes de bandes de papier découpées et collées, aux originaux qui seront clichés pour l’impression.

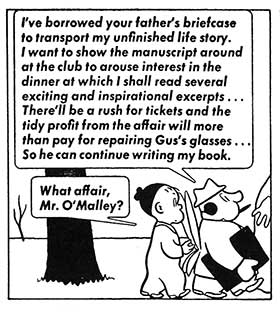

S’il faut gagner de l’espace, pour un strip où domine un principe général d’économie graphique, c’est que les personnages de Barnaby, et tout particulièrement Mr. O’Malley, ne sont pas avares en mot : l’humour de cette bande dessinée repose notamment sur les élucubrations fantasques du personnage, ici thématisées dans une séquence de strips où le personnage dicte ses propres exploits à un autre personnage en charge de leur rédaction (fig. 10). D’autres personnages, le plus souvent imaginaires,introduisent chaque fois leurs propres styles verbaux : certains parlent un idiolecte, d’autres s’expriment uniquement par formules mathématiques, etc. Au contraire de la stratégie de Walt Kelly, qui attribuait différents lettrages à différents personnages dans Pogo, l’utilisation de caractères mécaniques contribue à homogénéiser ces différentes manières de parler et contribue à alimenter le moteur principal du strip, qui repose sur la porosité entre le réel et l’imaginaire, le visible et l’invisible.

Cette porosité est bien sûr d’abord alimentée par le minimalisme du style graphique de Crockett Johnson : « la fascination de Johnson pour la capacité de la ligne à brouiller la frontière entre le réel et l’imaginaire dote son style graphique d’un supplément de sens » [37]. Les gags de Barnaby reposent régulièrement sur la perception visuelle (Mr. O’Malley reste systématiquement invisible aux yeux des parents du jeune Barnaby) et sur l’arbitraire des représentations. Quand Johnson intègre différentes cartes, plans, et graphiques dans ses cases, ses gags explorent avec critique la capacité de certaines lignes, figures et représentations non seulement à décrire mais aussi à imposer une certaine réalité [38]. L’épisode le plus connu pour illustrer cette confusion entre réalité et imagination – et celui où l’engagement anticapitaliste de Johnson apparaît le plus manifestement – est celui où O’Malley devient un magnat de Wall Street, sans que jamais personne ne l’ait aperçu ou rencontré, sur la base d’un malentendu aux multiples ramifications [39]. Ces vertigineux développements partent avant tout d’un coup de téléphone.

Et en effet, Crockett Johnson convoque régulièrement le téléphone et la radio, deux médias modernes basés sur la simultanéité de l’enregistrement sonore et de sa rediffusion, devenus des objets du quotidien pour les familles de classe moyenne dans les années 1940. Le téléphone et la radio permettent justement à O’Malley de s’immiscer malgré tout dans ce quotidien des adultes, qui se refusent à le voir ou à accepter son existence, tandis que le personnage imaginaire perturbe le fonctionnement de ces moyens de communication moderne (fig. 11). Il n’est pas étonnant que l’entrée en poste d’O’Malley à la bourse de Wall Street repose sur un malentendu téléphonique : le parrain-fée pense parler à un courtier expérimenté mais obtient au bout du fil un garçon de bureau, qui lui-même pense avoir affaire à un gros investisseur. De tels gags nous renvoient aux origines de l’utilisation moderne de la bulle, qui fait du comic strip une « scène audiovisuelle sur le papier » : avant la standardisation de ce dispositif médiatique, la bulle est inspirée d’une série de gags intermédiatiques – dont le plus célèbre est « The Yellow Kid and His New Phonograph » de Richard F. Outcault, paru le 25 octobre 1896 dans le New York World – qui parodient la nouvelle technologie du phonographe [40].

Crockett Johnson travaille dans un contexte tout différent, à un moment où la bulle s’est complètement institutionnalisée au sein du comic strip américain ; mais c’est justement dans ce contexte qu’il semble réintégrer un certain aspect attractionnel dans ses dialogues. Il n’est peut-être pas tout à fait anodin qu’un des premiers gags du strip mette en scène un perroquet (comme dans le strip d’Outcault et de nombreux autres à sa suite) et renverse l’effet de surprise : alors que Barnaby et O’Malley sont à la recherche d’un espion nazi, ils entendent parler quelqu’un avec un fort accent allemand, qui n’est autre qu’un perroquet (fig. 12). L’humour du strip est basé sur la confusion d’O’Malley, qui pense que le perroquet est l’espion, avant d’être corrigé par Barnaby. Cet écart entre la voix et son incarnation instaure une porosité entre le visible et l’invisible, le réel et l’imaginaire qui permettent des utilisations surprenantes de la bulle. Johnson introduit ainsi dans son strip un leprechaun, parlant dans un fort accent irlandais, mais qui reste invisible aux yeux de toutes et tous et dont la présence est seulement indiquée par la bulle (fig. 13). A l’inverse, dans un autre épisode de Barnaby, O’Malley perd sa voix, ce qui donne lieu à une série de strips remplis de bulles vides, suggérant que le personnage parle sans que les autres n’arrivent à l’entendre (à l’exception, on le découvrira, de Gordon, le chien parlant) (fig. 14). Si de tels gags peuvent sembler nous éloigner de la question du lettrage et de la typographie, ils montrent néanmoins l’utilisation du verbal dans son espace et dans sa matière : les caractères mécaniques utilisés permettent d’intégrer davantage de texte sans mordre sur la place de l’image et rendent bien lisible la variété polyphonique des dialogues.