La Mise en abyme imagée

- Jean-Marc Limoges

_______________________________

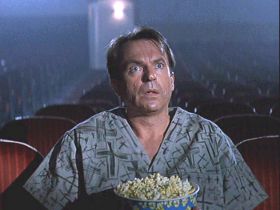

Fig. 32. J.

Carpenter, In the Mouth

of Madness, 1994

Fig. 33. J.

Carpenter, In the Mouth

of Madness, 1994

Fig. 34. J.

Carpenter, In the Mouth

of Madness, 1994

Fig. 35. M.

Cright, Seulement 129

secondes, 2004

Fig. 36. M.

Cright, Seulement 129

secondes, 2004

Fig. 37. M. Cright, Seulement 129 secondes, 2004

S’il

est aisé de trouver des exemples de mises en abyme

imagées instantanées de type simple au

cinéma, il sera en revanche impossible de trouver des

exemples de mises en abyme de type aporétique pour la raison

que nous avons évoquée plus haut : la

mise en abyme ne peut être aporétique

qu’à une seule condition : que

l’œuvre n’apparaisse pas

dans l’œuvre (mais ne demeure

qu’à l’état de programme,

d’ébauche, de projet, de réalisation

partielle du film lui-même). En revanche, il sera bien plus

facile de trouver des cas de mises en abyme imagées

instantanées de type infini ; étaient

d’ailleurs de ce type tous les exemples offerts par

Dällenbach lorsqu’il abandonnait la

littérature au profit de la peinture : les exemples

de la boîte de cacao Doste, des bouteilles de Quinquina

Dubonnet, des flocons d’avoine Quaker

Oats et de la Vache qui rit,

étaient tous des cas de mises en abyme imagées

instantanées de type infini. Or, toute mise en abyme

imagée infinie ne sera pas forcément

instantanée.

In

the Mouth of Madness (J. Carpenter, 1995)

représente un exemple de mise en abyme imagée

infinie qui n’est pas instantanée. Le film raconte

l’histoire de John Trent (Sam Neill), un assureur

s’improvisant détective afin de retrouver Sutter

Cane (Jurgen Prochnow), auteur de livres d’horreur

à succès, bizarrement disparu. Le film commence

à l’asile. On y voit Trent en camisole de force,

hurlant qu’il n’est pas fou, se

débattant sous la poigne de fer de deux infirmiers qui

l’enferment dans une chambre capitonnée (fig. 32).

Un peu plus tard arrive le Dr. Wrenn (David Warner) qui invite le

patient à lui raconter son histoire. On apprend alors

comment les éditeurs de Cane ont fait appel à

Trent pour le retrouver. En effet, son dernier livre, Hobb’s

End (comme les précédents

d’ailleurs), se vend bien mais le public attend impatiemment

le prochain, In the Mouth of Madness, dont la

publication risque d’être retardée,

sinon interrompue, si on ne retrouve pas l’auteur. Trent

raconte alors comment il a pénétré

(physiquement) dans l’univers de Hobb’s

End afin d’y retrouver l’auteur qui

s’y cachait et comment Sutter Cane lui avait remis le

manuscrit de In the Mouth of Madness

qu’il l’avait sommé de rapporter (dans

le monde réel) à son éditeur. Victime

de toutes ses manigances surnaturelles, incapable d’accepter

la porosité des frontières entre son monde et le

monde de la fiction, Trent devient fou. Fin de l’histoire. Le

psy est remercié. Le patient se retrouve seul. Cependant, la

porte de sa cellule est ouverte. L’asile est

désert. On dirait une hécatombe. Trent en profite

pour s’enfuir. Il erre dans les rues de la ville,

saccagée par les lecteurs du livre qui sont tous, eux aussi,

devenus fous. Il entre dans un cinéma (fig. 33)

où on présente une adaptation

cinématographique du roman In the Mouth of Madness

avec, dans le rôle titre, nul autre que John Trent (fig. 34).

Le film raconte donc l’histoire à laquelle nous

venons d’assister : Trent est à

l’asile, hurlant qu’il n’est pas fou,

puis se retrouve, au terme de sa captivité, devant un film

qui raconte son histoire… La dernière image est

donc rétro-prospective, en cela qu’elle renvoie au

début du film, mais annonce aussi sa suite.

Exemple

structurellement semblable dans le court-métrage

d’animation Seulement 129 secondes (M.

Cright, 2004). Le film raconte l’histoire d’un

gardien de nuit poursuivi par un monstre (fig. 35).

Or, au

bout de la

36e seconde, nous apprenons que tout cela n’était

qu’un film regardé par une fillette (fig. 36).

Cependant, par un curieux cas de métalepse, le monstre se

retrouve dans la salle et poursuit la jeune fille qui se

réfugie dans un musée jouxtant le

cinéma. Malheureusement pour elle, elle se fera croquer et

se transformera en monstre. Le gardien du musée –

le même qu’au début –, venu

voir ce qui se passait, se retrouve nez à nez avec le mutant

qui le poursuit de plus belle (fig.

37). Nouveau

déboîtement : tout cela

n’était qu’un film. Et nous

revoilà dans la salle de cinéma où se

trouve toujours la même fillette qui se fera poursuivre par

le même monstre (fig.

36). La mise en abyme infinie est donc

rétro-prospective en cela qu’elle rappelle et

annonce ce qui arrive.

Spaceballs

(M. Brooks, 1987) nous permettra enfin de passer de la mise en abyme

infinie rétro-prospective à la mise en abyme

infinie instantanée. Un peu après la

trentième minute du film, les protagonistes Dark Helmet

(Rick Moranis) et Colonel Sandurz (George Wyner), afin de savoir

où se cache la princesse Vespa (Daphne Zuniga)

qu’ils poursuivent, décident de visionner le film Spaceballs

(fig.

40)

qu’ils ont réussi à

dégoter (avant même sa sortie en salle !). Cette

image aurait suffi à nous donner une mise en abyme infinie.

Or, nos protagonistes décident de regarder, en

accéléré (fig.

39),

tout le

début du film auquel nous avons déjà

assisté (fig.

38). La mise en abyme infinie

imagée est ici clairement rétrospective.

Cependant,

nos personnages arrivent inévitablement au moment du film

où ils regardent le film et où ils se verront

regardant le film, regardant le film, regardant le film…

nous offrant ainsi un superbe « vidéo

feed-back » (fig.

41) qui ressemble

d’ailleurs aux publicités dont nous avons

parlé plus haut.

Ainsi, les

fameuses publicités vers lesquelles Dällenbach

s’était spontanément tourné

pour illustrer avec plus d’éloquence ce

qu’il entendait par mise en abyme infinie

n’étaient que des cas de mises en abyme

imagées instantanées. Dans Airplane II

: The Sequel (K. Finkleman, 1982), le capitaine McCroskey

(Lloyd Bridges) revient, le temps d’une pause, se planter

devant une photo de lui-même dans la même position

avec, derrière lui, encore une fois, une photo de lui dans

la même position, et ainsi de suite (fig.

42). Dans Ed

TV (R. Howard, 1999), un téléviseur

nous renvoie, à l’infini, l’image du

jeune Eddy Pekurny (Matthew McConaughey), filmé en direct,

lors de son passage à l’émission de Jay

Leno (lui-même), par les caméras de

télévision qui le suivent 24 heures sur 24 (fig.

43). Deux autres

téléviseurs

placés

« en abyme » des films The

Game (D. Fincher, 1997,

fig. 44) et Inland Empire

(D. Lynch, 2006,

fig. 45) nous offrent aussi, d’un seul

coup

d’œil, des mises en abyme infinie

instantanées.

* * *

Nous avons tenté, en passant de la mise en abyme littéraire (essentiellement « textuelle ») à la mise en abyme cinématographique – et plus précisément à la mise en abyme « imagée », c’est-à-dire celle se manifestant par une image dans le film et par l’image du film – d’exemplifier, après avoir exposé les trois types recensés par Lucien Dällenbach – simple, infini et aporétique –, les diverses modalités temporelles auxquelles les deux premiers types pouvaient donner naissance : prospectives, rétrospectives, rétro-prospectives, simultanées et instantanées. Il serait éventuellement intéressant de se questionner sur le type d’informations que nous donne chacune de ces configurations dans l’interprétation du film : s’agit-il d’un indice qui nous est révélé, de l’état d’esprit du personnage qui nous est dévoilé, etc. La « boucle programmatique », la « coda », le « pivot » et l’« arrière-fond » induisent-ils tous la même lecture ? Quelles sont leurs fonctions et leurs effets ? Ces configurations cherchent-elles à rompre ou à entretenir l’illusion filmique ? Cherchent-elles à s’afficher ou à s’effacer comme artifice ? Dans quel « sens » se manifestent ces réflexions ? Sont-ce les œuvres dans l’œuvre qui reprennent ce que les personnages ont fait, font ou feront, ou bien les personnages qui reprennent l’essentiel de ce que l’œuvre dans l’œuvre nous a donné, nous donne ou nous donnera à voir ? On voit la réflexion, presque infinie, à laquelle nous invitent ces divers jeux de miroirs.