Un envoûtement par l’image

Usage et critique de l’image dans

le prisme de la Montagne magique

- Claude Reichler

_______________________________

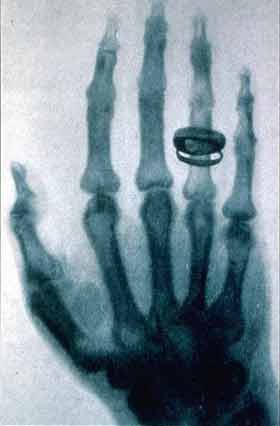

Fig. 13. Wilhelm Röntgen, Radiographie de la main

d’Albert von Kolliker, 23 janvier 1896

Les deux aspects de la Bildmäßigkeit et de la variation caractérisent en particulier cette situation fréquente dans le roman, lorsque le héros se tient sur le balcon de sa chambre au sanatorium, la plupart du temps couché dans sa chaise longue en train de se soumettre au régime de la cure d’air. On sait qu’il s’agissait de rester étendu, en plein air et par tous les temps, des jours les plus chauds de l’été aux grands froids de l’hiver, durant deux séances quotidiennes de deux heures chacune, l’après-midi et le soir. On imagine combien cette situation est favorable à la contemplation du paysage – de ce paysage toujours le même. Mais précisément des variations puissantes et significatives naissent du temps qu’il fait et transforment les descriptions du paysage en descriptions météorologiques et atmosphériques. Je ne les étudierai pas ici, mais je voudrais souligner combien la situation de Castorp sur le balcon marque de manière insistante la coupure entre l’observateur et le paysage. Le paysage alors « sembl[e] un tableau encadré » [15] (p. 79) par les arcs de la loggia ; il apparaît aussi dans la suite du roman comme une photographie, voire même comme un film, puisque le narrateur décrit les mouvements des nuages, les éclairages nocturnes changeants, les « fantasmagories » de la nuit d’hiver. Souvent le jeune homme s’endort profondément devant ces paysages ; parfois il s’en amuse, malgré le grand silence et la fascination qu’il éprouve pour la nuit alpine, lorsque les montagnes semblent disparaître derrière les voiles des nuées comme dans un jeu de lanterne magique.

Dans le dernier tiers du roman, le balcon devient le lieu d’une expérience paysagère inédite. Les météores envahissent tout le champ du regard. Ils déterminent non seulement la manière de voir (par la clarté ou l’opacité qu’ils apportent) mais surtout ce qu’on peut voir, comme si le paysage lui-même bougeait et se transformait à vue. Telle est l’expérience que fait Castorp un après-midi qu’il est livré à sa séance de cure, dans le jour d’hiver neigeux, et qu’il s’endort en respirant l’air glacé :

Lorsqu’il se réveillait, la montagne avait complètement disparu dans le brouillard de la neige et il ne s’en dégageait plus de temps en temps, pour quelques minutes, que des fragments, une cime, une arête rocheuse, qui se voilaient presque aussitôt. Ce jeu silencieux de fantômes était des plus divertissants. Il fallait s’appliquer à une attention très aiguë pour surprendre cette fantasmagorie de voiles dans ses transformations secrètes. Sauvage et grande, dégagée du brouillard se découvrait une chaîne rocheuse dont on ne voyait ni le sommet ni le pied. Mais pour peu qu’on la quittât un instant des yeux elle s’était évanouie (pp. 536-537).

On atteint ici les limites du paysage convenu, les limites de l’affiche et peut-être de l’image – en tout cas de l’image fixe. Une sorte de prestidigitation subtilise les objets sous les yeux de l’observateur comme si, devenus mobiles, ils apparaissaient et s’évanouissaient. L’agencement de l’espace perçu n’est plus stable et l’observateur ne peut plus ordonner le monde selon une vision géométrique ; les rapports des objets naturels les uns avec les autres deviennent improbables. Le lecteur comprend bien pourtant que ce sont les brumes et les nuages qui voilent et dévoilent les choses. En fait, d’autres sortes d’images sont évoquées ici, puisque Thomas Mann fait appel à un vocabulaire typique (« le jeu de fantômes » et la « fantasmagorie ») pour désigner les sortilèges de la laterna magica (Zauberlaterne en allemand) ou mieux encore, à son époque, du cinéma, au sujet duquel on sait qu’il éprouve des sentiments mitigés [16].

Corps et paysage II

Il n’y a donc pas de perception phénoménologique du paysage dans le roman : ni ouverture au monde de la part du sujet ni, réciproquement, don du monde fait à l’homme. En ce sens, le roman est, dans cette matière comme dans les autres, un roman de la distance, écartant toute idée de fusion avec la nature, qu’il dénonce comme une supercherie. Une rencontre intime avec l’autre apparaît tout aussi chimérique, bien que les corps soient constamment présents et confrontés les uns aux autres puisque la maladie occupe tous les moments du roman. La tuberculose attaque la chair des pensionnaires du Berghof et ses symptômes – les yeux brillants et le teint fébrile, la toux et la maigreur – indiquent l’état d’avancement du mal. Lorsque la phtisie progresse, les corps s’affaissent, des étouffements saisissent les malades, la maigreur s’accentue et la mort termine ce sinistre cursus. Castorp apprend aussi à reconnaître l’excitation particulière, souvent sexuelle, qui accompagne la maladie ou plus exactement les formes sociales (sanatoriales) de son traitement. Des couples se forment et se quittent, les intrigues alimentent les conversations de la salle à manger. Le Dr Behrens, le médecin chef, tient le discours positif du scientifique et ne semble voir dans les corps que leurs organes atteints et leurs fonctions menacées.

Il faut la considérable candeur du jeune Castorp pour vouloir nouer une idylle dans le monde à la fois tragique et cynique du sanatorium. Il tombe en effet passionnément amoureux de la belle Clawdia Chauchat, femme entretenue au regard énigmatique, dont il observe sans se lasser la démarche et les gestes et dont il cherche à deviner les formes sous les vêtements. Les aléas du climat de montagne l’y aident parfois, lorsqu’une température particulièrement douce autorise le port de robes légères, ou lorsqu’une promenade favorise l’espoir d’un échange de saluts. Ainsi, lors de la première année du séjour du jeune homme au Berghof, le mois d’octobre fut particulièrement beau et chaud, bien que « derrière » la chaleur ou dès que le soleil avait disparu, on sentît un froid soudain mordre la peau comme un frisson glacé s’empare d’un malade. Ce contraste de température sert à décrire métaphoriquement l’état de Castorp, en proie à une espèce de folie amoureuse « mélange de froid et de chaleur, comme l’état d’un fiévreux ou comme une journée d’octobre dans les zones élevées » (p. 264). En même temps, le jeune homme, considéré par le docteur comme un malade léger qui doit prendre sa température tous les jours, se montre déçu parce que celle-ci reste stable. Il craint que la conséquence de ce signe après tout heureux, ne conduise à son départ, puisque, n’étant pas atteint par la tuberculose, il n’aurait aucune raison de prolonger son séjour à la montagne et devrait s’éloigner de l’objet de ses désirs. De plus, n’ayant pas été présenté, il ne parvient pas à aborder Mme Chauchat et à lui parler. Pourtant, la croisant un jour sur un chemin lors d’une promenade en compagnie de Joachim, il réussit à se faire reconnaître d’elle et à échanger un salut… Il en ressent une joie démesurée, s’imagine des rencontres nouvelles, une approche considérablement facilitée – et se met dans un état d’extrême excitation. Le lendemain, le résultat se traduit sur son thermomètre où le mercure remonte. Castorp, dont la santé paraît donc fragile, va pouvoir rester « là-haut », pensionnaire du sanatorium et proche de la belle Clawdia.

Tout ironiquement qu’elles soient proposées, les analogies entre le paysage d’automne et les corps apparaissent dans ce chapitre comme une sorte d’accord passé entre l’intérieur et l’extérieur, entre la santé de l’homme et l’air qui l’entoure, entre son cœur et le climat, à travers un système de relations complexes, dont Castorp découvre peu à peu les arcanes. L’ironie du narrateur apporte à l’exposition de ces relations un démenti qui ne concerne pas leur existence, mais les interprétations dont elles ont été chargées. Ainsi de l’interprétation romantique, celle du paysage comme « état de l’âme », dont le texte montre qu’elle s’est effondrée sous l’amas des conventions véhiculées par le discours touristique et les images promotionnelles, parmi lesquelles l’affiche touristique insinue son idéalisme prétendu. Quelle âme pourrait-elle encore vibrer à la faveur de la citation généralisée qu’est devenu le paysage des Alpes au début du XXe siècle, semble demander le narrateur de La Montagne magique ? Quelle idylle pourrait naître de cette galerie d’images reçues ? Le hiatus entre les valeurs traditionnellement associées au paysage et les sentiments éprouvés par les personnages est patent, plus encore lorsque les médecins prétendent faire jouer à ce paysage et à l’altitude elle-même un rôle thérapeutique [17].

Pourtant, corps et paysage n’en sont pas moins liés dans le roman par des liens obscurs et inconscients, que des expériences extrêmes permettent au héros et au lecteur de découvrir au-delà des modèles pittoresques et des logiques de l’image touristique. Le roman explore deux autres situations dans lesquelles se nouent de tels liens. L’une prend place dans le premier tiers du livre et joue un rôle essentiel dans la passion qui va s’emparer de Castorp. Il s’agit de la longue scène de la radioscopie, dans les sous-sol du Berghof, au cours de laquelle le jeune homme médusé découvre l’intérieur du torse de son cousin Joachim, et contemple les os de sa propre main (fig. 13), images que le narrateur appellera un peu plus tard « la fosse analytique » dans laquelle se révèle, comme les traits cachés mais persistants d’un être, son squelette. La technique radioscopique est décrite par le narrateur (et perçue par Castorp) comme une « sorcellerie ». En sortant de cette séance, le jeune homme aperçoit Clawdia Chauchat, qui attendait dans la salle d’attente, lui succéder pour se faire à son tour radiographier ; il a tout loisir d’imaginer la jeune femme se déshabillant dans la chambre obscure, comme il l’avait fait lui-même, appuyant ensuite son torse nu sur la vitre de la machine, devant la « fenêtre magique »…

[15] « …gemäldeartig und wie eingerahmt ».

[16] Le roman contient un inventaire des moyens de la technologie moderne, qui ont droit chacun tour à tour à un épisode : la photographie « au magnesium », la radioscopie, le cinéma. Une salle de cinéma s’ouvre à Davos ; les pensionnaires s’achètent tous un appareil photographique ; un phonographe apparaît dans le salon du Berghof. Ces innovations sont traitées sur un ton passablement satirique, comme des modes ou plutôt, dit le narrateur, des « épidémies » – soulignant par là le caractère non pas tant social que grégaire de ces usages qu’il range du côté des illusions collectives.

[17] Thomas Mann est résolument sceptique sur les qualités thérapeutiques de l’air d’altitude comme sur la valeur des soins dispensés dans les sanatoriums.