[15] Les Joyeux petits Chinois ; Les Petits Hollandais ; Les Petits Peaux-Rouges ; Les Petits Espagnols.

[16] Voyage en Ecosse ; Vacances aux Hawaï ; Vacances aux Indes ; Aventure dans le Désert ; Voyage en Italie.

[17] Au pays des glaces ; Au pays du tam-tam.

[18] « Les petits touristes ont quitté la place Saint-Marc » (Voyage en Italie, p. 7). « Robert est un petit explorateur : il porte une longue-vue pour voir de loin et un appareil photographique pour photographier les beaux paysages qu’il rencontre » (Vacances aux Hawaï).

[19] Christophe Meunier, L’Espace dans les livres pour enfants, PUR, 2016, p.20.

[20] Ceci rejoint un autre commentaire de Christophe Meunier : « L’album est un espace dans lequel les divers éléments de la narration sont mis en pages, sont reliés les uns avec les autres à tel point que l’on peut considérer que dans certains cas l’objet-livre est une narration à lui seul », Ibid., p. 25.

[21] Dès 1903, Kate Fricero collabore au St Nicolas de Delagrave et illustre en 1905 un album de Mme Nervat, Bouboule et Berty. Peu après, elle apparaît également dans Mon Journal. Vers 1920, elle propose un Alphabet des petits Bretons, à nouveau chez Hachette. Avec des histoires illustrées, c’est une collaboratrice régulière de La Semaine de Suzette entre 1905 et 1915. Dès 1908, elle travaille avec des éditeurs londoniens, comme Blackie & Son ou Ernest Nister, pour lesquels elle compose des cartes postales.

[22] Rosa Clementina Petherick (1871-1931).

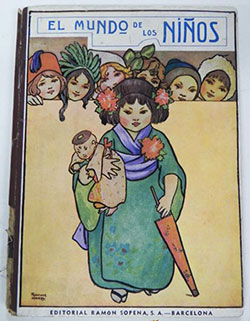

[23] « Ce qui retient immédiatement l’attention du voyageur en Espagne, pour ce qui est des enfants, ce sont les costumes pittoresques qu’ils portent dans certaines régions » (Kate J. Fricero et Rosa C. Petherick, « En España », El mundo de los niños, Barcelona, Ramón Sopena, 1917).

[24] « Enfants, les Espagnols sont très friands des jeux de rue et ils aiment assister aux défilés militaires et s’habiller en soldats ou en marins. (…) Dans les campagnes, les enfants travaillent depuis leur plus jeune âge. Il est fréquent de rencontrer des petits bergers et des petites bergères, qui gardent des chèvres ou des brebis et qui s’occupent en attendant le soir, les petites filles en tricotant, toujours en chantonnant, et les petits garçons en jouant de quelque instrument champêtre » ( « En España », El mundo de los niños, Barcelone, Ramón Sopena, 1917).

Un pays peut en cacher un autre.

Les petits Espagnols, série « Le Monde », éditions Piccoli

- Christine Rivalan Guégo

_______________________________

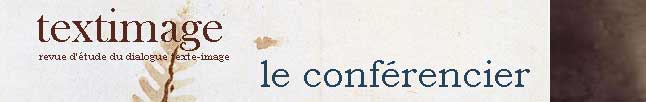

Fig. 3. J. Colombini Monti et M. Pia, A Trip to Italy,

Viaggio in Italia, Voyage en Italie, 1957

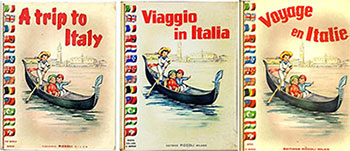

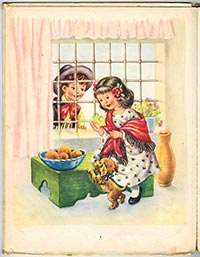

Fig. 4. J. Colombini Monti et M. Pia,

Les Petits Espagnols, 1957

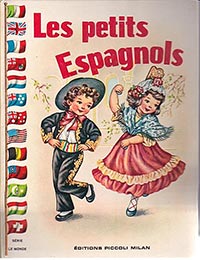

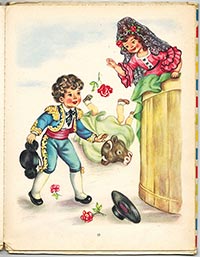

Fig. 5. J. Colombini Monti et M. Pia, Les Petits

Espagnols, 1957

Fig. 6. M. Pia Franzoni Tomba,

Le Passage du laitier, 1957

Fig. 7. M. Pia Franzoni Tomba,

La Corrida, 1957

Fig. 8. R. C. Petherick et K. J. Fricero, El mundo

de los niños, 1917

La série « Le Monde »

A ses débuts, la série « Le Monde » regroupait 12 albums cartonnés petits formats (in-8, 24x18 cm) et de moins d’une vingtaine de pages. Cette série, imprimée en Italie faisait l’objet de diffusion en trois langues : l’italien, l’anglais et le français (fig. 3). Par rapport aux pays évoqués dans les publications du début de vingtième siècle (Espagne, Italie, Chine, Inde et l’Afrique, continent traité comme un pays) il est à souligner la présence de pays des Amériques (Etats-Unis, îles Hawaii) et de l’Egypte, en l’absence même de référence explicite aux pays dans les titres.

La maquette affiche l’ambition de la série avec une colonne de drapeaux des différents pays, nouveauté par rapport aux toutes premières éditions en italien (fig. 4). Les titres sont déclinés de trois façons : soit en mettant en évidence les jeunes habitants du pays [15] ; soit en suggérant un moment passé dans le pays [16] ; soit, enfin, en se limitant à mentionner le pays par synecdoque [17]. Loin d’être anecdotique, ce choix conditionne le dispositif narratif avec des albums qui se présentent comme des portraits de pays par l’intermédiaire des portraits de leurs jeunes habitants et offrent des textes où un narrateur omniscient assure un récit aux caractéristiques d’exposé de vérités générales, tandis que lorsqu’il s’agit d’albums qui évoquent un séjour, ou un voyage, le dispositif diégétique met en scène un « visiteur » tantôt explorateur, tantôt touriste [18], dont on nous livre les impressions. Par ailleurs, les portraits des habitants conduisent à des albums diégétiquement statiques alors que, lorsqu’il s’agit de tourisme, ou d’exploration, l’album présente une vision plus dynamique du pays, suggérant même dans le titre le déplacement spatial : Au travers de la France, Au travers de la Suisse…

Les couvertures reprennent des motifs, des images de l’album, choisissant pour ce seuil décisif une composition qui ouvrira immédiatement une fenêtre sur un exotisme attractif. Le couple de jeunes espagnols, saisi dans l’élan d’une danse au croisement de l’Aragon et de l’Andalousie, répond à cette exigence : mantille, castagnettes, pantalon ajusté et veste courte sont les accessoires du rêve des jeunes lecteurs. Et tant pis si le costume du danseur s’inspire de tenues mexicaines, et si la danseuse semble danser le flamenco en chaussures de danseuse de jota ! Les pages de garde qui précèdent la page de titre sont mises à profit pour un catalogue visuel de la série à partir des couples héros d’une sélection de volumes (6 sur les 12 que comptait alors la série). La stylisation et la réduction au cliché du pays y sont encore particulièrement à l’œuvre (fig. 5).

Une fois ouverts, les albums se présentent sous forme d’une alternance de pages de texte et de pages d’images et s’organisent en une série de séquences brèves. Dans Les petits Espagnols, ce sont ainsi 5 épisodes qui sont relatés, certains en une double page (le passage du laitier ; Lolita et Chiquito devisant de chaque côté de la fenêtre, fig. 6 ; la partie de pelote basque ; la soirée de fête) et d’autres plus développés (la corrida ; l’anniversaire de Lolita). Le rôle dévolu aux images est loin d’être secondaire et elles apportent leur contribution à la lecture dans les termes mêmes qui ont été ceux de Christophe Meunier dans son étude de l’album pour enfants comme produit culturel géographique :

Les images d’un même album participent d’un mode narratif. Elles représentent, retranscrivent une réalité. Elles nourrissent un imaginaire. Très fortement sémiotisées, elles ne proposent pas de facto une lecture rapide et invitent plutôt l’enfant à y revenir, à s’y aventurer ou à s’y perdre parfois [19].

Ce qui est ainsi proposé aux lecteurs c’est d’accompagner les personnages de la narration lors de leurs déplacements dans un espace qu’ils découvrent à cette occasion [20], souvent dans un laps de temps équivalent à une journée. Les personnages sont des enfants qui se voient attribuer des prénoms, des diminutifs ou des surnoms d’une originalité convenue : Lolita, Dolorès, Pedro, Juanito et Chiquito. Leurs aventures sont des versions enfantines d’expériences d’adultes : scène de séduction, soirée de fête, spectacle de corrida (fig. 7). Pour cette dernière, c’est la référence aux jeux de taureaux des enfants qui est utilisée, mais dans les autres cas, c’est une imitation en miniature des sociabilités adultes qui est proposée, dans la droite ligne de ce qui se faisait depuis le début du vingtième siècle en matière de représentations des enfants du monde. En revanche, à la lecture, on est frappé par l’absence d’un lieu comme l’école, ni représentée, ni mentionnée en quelque endroit. Tous les personnages revêtent des vêtements folkloriques comme si était toujours d’actualité l’observation sur les caractéristiques des jeunes Espagnols et Espagnoles de l’autrice Kate J. Fricero [21], qui signe en 1917 l’ouvrage El Mundo de los niños avec l’illustratrice Rosa C. Petherick [22] (fig. 8) : « Lo primero que llama la atención del viajero en España, en lo relativo a los niños, es lo pintoresco de los trajes que visten en algunas regiones » [23].

L’espace représenté est essentiellement domestique et intérieur avec des images de la cuisine et du patio, sans aucune représentation de monuments ou de paysages d’Espagne. Cette absence du patrimoine monumental n’est pas une caractéristique de la série puisque d’autres albums mettent en valeur certains lieux du pays : la Tour Eiffel pour la France, les canaux de Venise pour l’Italie, ou bien encore le Sphinx et une pyramide pour l’Egypte. Dans Les petits Espagnols, l’impression dégagée est celle d’un lieu atemporel, anhistorique et surtout géographiquement condensé puisque la pratique de la pelote basque se fait en présence de spectateurs en costumes andalous et que l’album s’ouvre sur une scène de campagne asturienne et se clôt par une soirée andalouse. La représentation accentue la couleur locale telle que formulée par les voyageurs de la fin du dix-neuvième siècle lorsque s’est élaborée l’espagnolade parmi les auteurs étrangers qui découvraient l’Espagne. Mais l’on retrouve aussi un écho des lignes de Kate Fricero :

Los españoles son, cuando niños, muy aficionados a los juegos callejeros, y les gusta ver militares y vestirse de soldados o marinos.

(…) En los campos, los niños trabajan desde tierna edad. Se ven siempre muchos pastorcitos y pastorcitas, que guardan cabras u ovejas, y que se entretienen, mientras llega la tarde, las mujercitas, en hacer calceta, siempre entonando alguna canción, y los varones en tocar algún instrumento rústico [24].