L’épreuve de la dissemblance :

Stendhal et Sebald

- Aurélie Moioli

_______________________________

Fig. 3. W.G. Sebald, Schwindel. Gefühle, 2000

Fig. 4. W.G. Sebald, Schwindel. Gefühle, 2000

Fig. 5. W.G. Sebald, Schwindel. Gefühle, 2000

Ce que Sebald retient de l’épisode, c’est aussi la méfiance de Beyle à l’égard des « images nettes » qui donnent l’illusion de retrouver le passé alors qu’en fait, une gravure a pris la place du souvenir réel et l’a « détruit » [20]. Le narrateur rappelle la déception de Stendhal qui a longtemps cru se souvenir de la perspective splendide de la vallée d’Ivrée (en descendant de Bard) alors que l’image gardée par sa mémoire était la copie d’une gravure qu’il avait achetée. « Même là où le souvenir dispose d’images plus proches de la vie, on ne peut guère faire fond sur elles », écrit le narrateur sebaldien [21]. Or Vertiges s’ouvre sur la reproduction d’une gravure du Grand-Saint-Bernard et d’une armée (la gravure de Carle Vernet se trouve dans l’Album Stendhal) (fig. 3). Cette première photographie n’est pas la simple illustration des premières lignes du texte. Par ricochet, elle résonne avec l’expérience de Beyle et inscrit donc au seuil de Vertiges une méfiance à l’égard des images dans le récit de soi. Le titre de l’œuvre semble bien décrire un vertige propre à l’image. La première fois que le mot « Schwindel » [vertige] apparaît dans le récit, c’est précisément pour décrire l’expérience visuelle de Beyle et l’écart entre plusieurs images ainsi qu’entre réel et imagination. Il s’agit d’une autre bataille napoléonienne ayant causé elle aussi la mort de 4000 chevaux, illustrée d’une autre gravure qui redouble la première (fig. 4).

Die Differenz zwischen den Bildern der Schlacht, die er in seinem Kopf trug, und dem, was er als Beweis dessen, dass die Schlacht sich wahrhaftig ereignet hatte, nun vor sich augebreitet sah, diese Differenz verursachte ihm ein noch niemals zuvor gespürtes, schwindelartiges Gefühl der Irritation [22].

La différence entre les images de la bataille [de Marengo] qu’il avait en tête et celle, témoignant de la réalité des combats, qui s’étalait sous ses yeux, suscita en lui un sentiment inédit d’excitation s’apparentant au vertige[23]

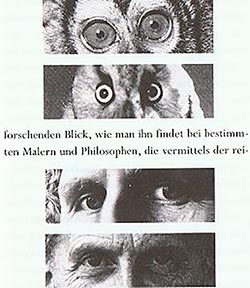

Gare aux images ! Attention les yeux ! semble nous dire le narrateur de Vertiges. Le dernier signal de visibilité problématique que nous adresse l’œuvre est la photographie des yeux de Beyle insérée dans le texte à la place du mot Augen/yeux. Cet usage de la photographie comme ersatz du mot est un hapax dans l’œuvre de Sebald, ce qui met d’autant plus en relief les yeux. Le lecteur est surpris et forcé de lire l’image, de transformer l’image en mot pour comprendre la phrase. Ce regard à l’effet médusant s’adresse donc aussi à nous lecteurs qui sommes soudain regardés, interpellés par l’image [24]. En inversant le regardant et le regardé, Sebald interroge le fait de voir et superpose plusieurs yeux dans l’image, ceux de Beyle et ceux du lecteur. Cette réflexivité se trouve aussi dans l’incipit d’un autre roman de Sebald, Austerlitz, qui s’ouvre sur quatre paires d’yeux (fig. 5) et qui fonde l’écriture du passé dans un geste de « surimpression » (Sebald emploie le terme cinématographique d’Überblendung, fondu) : le passé et la vie s’écrivent dans le fondu des images [25]. La photographie des yeux de Beyle suggère elle aussi qu’il y a plusieurs images dans une image. N’oublions pas qu’il s’agit de la photographie d’un tableau : Sebald a fait un gros-plan sur une reproduction d’un tableau de l’Album Stendhal. Elle dit aussi que l’image est un regard investi de subjectivité, de désir et d’imagination, comme le suggère le contexte dans lequel s’inscrit la photographie :

Freilich fühlt Beyle sich, wenn er jetzt seine Gestalt im Spiegel betrachtet oder gar in den Augen der Mailänder Frauen den Reflex seines Eindrucks wahrzunehmen glaubt, wie verwandelt. Es is ihm, als sei es ihm endlich gelungen, aus seinem untersetzten Körper zu fahren, als habe der hohe gestickte Stehkragen ihm den zu kurzen Hals gestreckt. Selbst seine weit auseinandergeliegenden  deretwegen er zu seinem Leidwesen oft Le Chinois genannt wird, scheinen aufeinmal kühner, mehr auf eine imaginäre Mitte zu richten [26].

deretwegen er zu seinem Leidwesen oft Le Chinois genannt wird, scheinen aufeinmal kühner, mehr auf eine imaginäre Mitte zu richten [26].

Quand il contemple sa silhouette dans la glace ou même qu’il croit voir dans les yeux des Milanaises le reflet de l’impression qu’il produit, Beyle se sent comme métamorphosé. Il a enfin réussi, se dit-il, à sortir de ce corps trapu et il lui semble que le haut col droit passementé allonge son cou trop court. Même ses  fort écartés, qui à son grand dam lui valent souvent d’être surnommé « le Chinois », paraissent soudain plus audacieux, convergeant davantage vers un point imaginaire [27].

fort écartés, qui à son grand dam lui valent souvent d’être surnommé « le Chinois », paraissent soudain plus audacieux, convergeant davantage vers un point imaginaire [27].

Le texte et la photographie décrivent un déplacement du regard et une échappée (pour le lecteur et pour Beyle) : le regard se déporte vers un ailleurs, « imaginaire », hors-cadre, que le récit-en-images n’identifie pas mais désigne au loin – moment de rêverie de la biographie. En outre, texte et image rendent compte d’une « métamorphos[e] » de soi : d’une déformation, d’un étirement et d’un allongement du corps de Beyle (du cou, des yeux) et du mot qui se mue en photographie. La transformation de soi transparaît aussi dans la comparaison avec « le Chinois », expression en français dans le texte original, en langue étrangère, donc. Tout fait signe vers la dissemblance dans ce portrait.

Le jeu du texte et de l’image met donc sous nos yeux une identité en « amorphose ». Ce néologisme inventé par Stendhal dans Lamiel signifie « l’affaiblissement causé par la vieillesse » [28]. Plus largement, c’est « ce qui n’a pas de formes, ou qui les a toutes sans qu’aucune ne soit prévalente, ce qui est difforme et peut faire signe à la laideur » [29]. L’amorphose renvoie à la pratique de l’autoportrait dans la Vie de Henry Brulard placée « sous le signe du doute et de la dérision » selon Martine Reid qui a montré que la représentation de soi est vouée à l’échec mais que, loin de s’en soucier, Stendhal « s’en amuse » et « multiplie » ses portraits « sur le mode de la défiguration » [30]. A l’inverse de l’autoportrait qui arrêterait une figure, l’autobiographie offre un véritable « kaléidoscope » faisant varier les aspects du visage de Beyle. L’identité est ainsi toujours ailleurs, déplacée, projetée, imaginée, à l’instar des yeux de Beyle « convergeant » vers quelque « point imaginaire » dans le récit de Sebald.

Les premières photographies de Vertiges indiquent, me semble-t-il, les deux idées principales que Sebald retient de l’autobiographie stendhalienne : l’œil ne se voit pas et l’écrivain creuse la dissemblance, fait varier ses traits au lieu de tracer la forme définitive de son visage. La photographie des deux visages de Beyle enfant (fig. 1) suggère qu’on n’accède pas entièrement au visage, qu’il n’y a pas de révélation de l’identité dans l’image (l’œil ou la bouche sont cachés) et que celle-ci se définit dans la variété des aspects, dans le redoublement des images. C’est Sebald qui a construit cette image double, ce diptyque de l’identité dissimulée puisqu’il a rassemblé en une seule photographie deux dessins qui étaient distincts dans l’Album Stendhal.

[20] « Il me semble que nous entrâmes, ou bien les récits de l’intérieur de l’hospice qu’on me fit produisirent une image qui depuis trente-six ans a pris la place de la réalité. Voilà un danger de mensonge que j’ai aperçu depuis trois mois que je pense à ce véridique journal. Par exemple je me figure fort bien la descente. Mais je ne veux pas dissimuler que cinq ou six ans après j’en vis une gravure que je trouvai fort ressemblante, et mon souvenir n’est plus que la gravure. C’est là le danger d’acheter des gravures des beaux tableaux que l’on voit dans ses voyages. Bientôt la gravure forme tout le souvenir, et détruit le souvenir réel » (VHB, p. 941).

[21] V, p. 14. « Im übrigen schreibt Beyle, es sei selbst da, wo man über lebensnahere Erinnerungbilder verfüge, auf diese nur wenig Verlass » (SG, p. 10).

[22] SG, p. 22.

[23] V, p. 24.

[24] Pour une lecture lacanienne de ce regard, voir J. Ceuppens, « Realia. Konstellationen bei Benjamin, Barthes, Lacan – und Sebald », dans M. Niehaus et C. Öhlschläger (dir.), W. G. Sebald : politische Archäologie und melancolische Bastelei, Berlin, E.Schmidt, 2006, pp. 241-258.

[25] Outre la surimpression interne à l’œuvre de Sebald, Ludovic Burel voit dans ces yeux une reprise des « yeux de fougères » de Nadja (L. Burel, « Stendhal, Breton, Barthes, Sebald : un cadastre exquis », Textimage, hiver 2013 – consultée le 27 mai 2019).

[26] SG, p. 15.

[27] V, p. 18.

[28] Stendhal, Œuvres complètes, Romans II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1952, p. 908.

[29] M. A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 1929, p. 102.

[30] M. Reid, Stendhal en images, Op. cit., pp.181-183.

![]()