La « Phautobiographie » à l’ère

du portrait-carte de visite

- Shabahang Kowsar

_______________________________

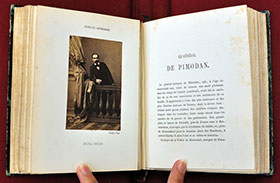

Fig. 4. Galerie des contemporains.

Le Général de Pimodan, 1858

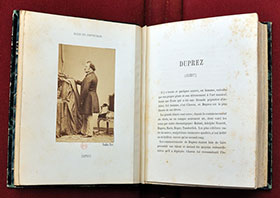

Fig. 5. Galerie des contemporains.

Gilbert Duprez, 1860

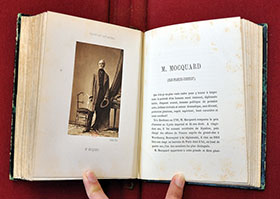

Fig. 6. Galerie des contemporains.

M. Jean-François-Constant Mocquard, 1859

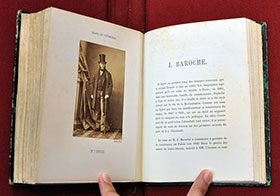

Fig. 7. Galerie des contemporains.

J. Baroche, 1858

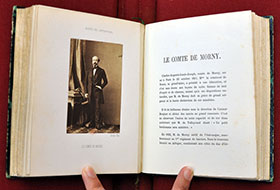

Fig. 8. Galerie des contemporains.

Le Comte de Morny, 1858

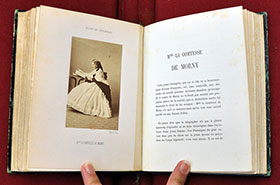

Fig. 9. Galerie des contemporains.

Mme La Comtesse de Morny, 1859

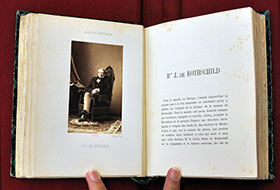

Fig. 10. Galerie des contemporains.

Baron J. de Rothschild, 1860

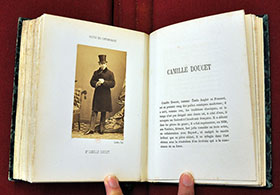

Fig. 11. Galerie des contemporains.

Camille Doucet, v. 1860

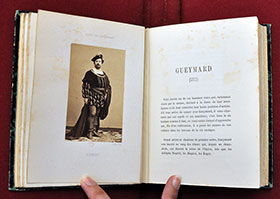

Fig. 12. Galerie des contemporains.

Louis Gueymard, 1860

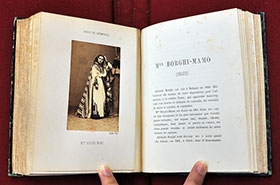

Fig. 13. Galerie des contemporains.

Mme Adelaïde Borghi-Mamo, 1860

Afin d’atteindre la grâce, les auteurs des manuels de photographie et de savoir-vivre parus tout au long du XIXe siècle transmettaient à leurs lecteurs les gestes à adopter contre ceux à éviter, en insistant toujours sur le rendu « naturel » des gestes prescrits. Parmi ces gestes, la position droite de la tête [46], celle du corps [47], ou encore, le maintien particulier des bras : « les bras doivent tomber mollement ; l’un d’eux, replié en angle droit, offre une attitude qui ne manque pas d’élégance » [48]. Quant aux portraits de Mme Alboni, nous pouvons trouver tous ces détails évoqués ci-dessus dans sa pose qualifiée de « gracieuse ». Mis à part les dons naturels de la chanteuse, il faut souligner la maîtrise du corps indispensable aux artistes de la scène et donc profitable à celles et ceux issus de ce milieu qui souhaitaient paraître en public.

Un autre point relevant de la biographie d’Alboni et qui est absent de la photo d’illustration, est la description des couleurs. Puisqu’à l’époque de l’édition de Galerie des contemporains, la photographie en couleur n’a pas encore vu le jour, celles décrites par le biographe sont absentes, même de manière partielle, du portrait en noir et blanc. Il s’agit donc d’un second détail biographique dont le portrait photographique est privé, sans oublier bien sûr les différentes étapes de la vie de l’artiste.

Un autre détail qui mérite notre réflexion concerne les « dents si blanches [et le] sourire […] habituel » [49] d’Alboni décrits par le biographe. Il s’agit d’une expression dont Disdéri lui-même parle dans ses écrits et qui semble difficile à représenter étant donné les problèmes techniques de l’époque dont le temps relativement long de l’exposition. En 1855, Disdéri, qui est lui-même favorable à cette « attitude habituelle » [50], note dans Renseignements photographiques :

Les trois quarts du temps, pour conserver l’immobilité, la personne qui pose contracte ses membres et ses traits au point de se défigurer de la façon la plus comique ou la plus lugubre. Nous avons vu nombre de personnes, ayant un visage de Jean qui rit, ressembler sur l’épreuve étonnamment à Jean qui pleure. (…) Nous repoussons surtout le rire comme moyen d’animer la physionomie ; il faut rire, il est vrai, mais de l’œil seulement. Le rire, pour ainsi dire, doit être interne, afin de ne pas faire de lui une contraction nerveuse, quand ce n’est pas une grimace [51].

Dans les deux portraits photographiques d’Alboni, se remarque le manque de son « sourire […] habituel » [52] : une contradiction avec les propos de Disdéri sur la nécessité d’enregistrer l’« attitude habituelle » [53] du modèle mais justifiée par les enseignements du même photographe. Reportons-nous aux planches de cartes de visite à l’origine de ces deux portraits pour dévouvrir si, tout au long de sa séance de pose, la chanteuse a esquissé un sourire de façon à montrer ses dents tel que le biographe en parle dans Galerie des contemporains.

Sur les planches reproduites (fig. 3a et 3b  ), le sourire n’est présent dans aucune de ces poses datant de 1860. Nous y trouvons en revanche d’autres poses convenables qui auraient mérité de paraître à côté de la biographie d’Alboni. Notons au passage l’attitude de la tête du modèle par rapport à celle de ses épaules, dans la plupart des poses enregistrées par Disdéri, et qui correspond parfaitement aux préceptes dictés par Léonard de Vinci, plus de trois siècles auparavant, dans son Traité de la peinture :

), le sourire n’est présent dans aucune de ces poses datant de 1860. Nous y trouvons en revanche d’autres poses convenables qui auraient mérité de paraître à côté de la biographie d’Alboni. Notons au passage l’attitude de la tête du modèle par rapport à celle de ses épaules, dans la plupart des poses enregistrées par Disdéri, et qui correspond parfaitement aux préceptes dictés par Léonard de Vinci, plus de trois siècles auparavant, dans son Traité de la peinture :

[…] tenez aussi pour une maxime générale, que la tête de vos figures ne soit point tournée du même côté que la poitrine, puisque la nature a fait pour notre commodité que le col se tourne facilement pour porter les yeux de différens côtés, lorsque nous voulons regarder autour de nous […] [54].

Au cours de nos recherches croisées dans les fonds d’archives [55], nous avons mené des statistiques sur un échantillon de mille portraits photographiques contemporains de ceux d’Alboni. Ainsi, nous avons remarqué la place minoritaire de cette position conseillée par de Vinci en général (en moyenne dans 37,8% des cas), mais sa place majoritaire chez les peintres portraiturés par les photographes (71%). Aussi, chez 41% des artistes de la scène, la tête et la poitrine n’étaient pas « tournée[s] du même côté » [56]. Cette position peut rappeler ce qu’Anton Raphael Mengs (1728-1779) nomme «un demi-chemin d’action » [57], et qui est évoqué une nouvelle fois au XIXe siècle dans la Théorie du geste dans l’art de la peinture [58].

[…] on voit distinctement dans toutes ses figures un demi-chemin d’action ; c’est-à-dire, qu’on apperçoit ce qu’elles faisoient avant le mouvement actuel dans lequel elles se trouvent, & qu’on prévoit, pour ainsi dire, exactement ce qu’elles doivent faire ensuite ; de sorte qu’elles ne représentent jamais de mouvement tout-à-fait achevé : ce qui leur donne un tel degré de vie, qu’elles semblent se mouvoir quand on les regarde avec attention [59].

Il est vrai que les photographes avaient la possibilité de faire poser le modèle en vue d’obtenir l’attitude recherchée voire habituelle. Aussi la plupart des photographies de peintres présentes dans notre étude proviennent-ils de l’atelier d’Adolphe Dallemagne (1811-1882?) [60], ancien élève de Jean-Auguste-Dominique « Ingres (1780-1867), [de] Léon Cogniet (1794-1880) et [de] Rai[y]mond Quinsac Monvoisin (1794-1870), tous, des néoclassiques » [61]. Outre la familiarisation des modèles de Dallemagne avec les théories de l’art, le répertoire de ses propres maîtres, à l’image des artistes plus anciens [62], contient des poses de tête semblables à celles parues dans sa Galerie des artistes contemporains (1866). Quant aux acteurs adoptant ce même mode de paraître, leur action peut se traduire par « un mouvement [pas] tout-à-fait achevé » [63], et qui permet d’imaginer l’avant et l’après du moment fixé par le photographe. Vu la difficulté d’orienter la tête et le corps dans deux directions différentes, ce qui expliquerait aussi le faible pourcentage de cette position dans l’ensemble des portraits répertoriés, nous pouvons conclure que les personnes maîtrisant mieux leurs corps, y compris les acteurs, étaient plus aptes à se mettre en scène et à rédiger ainsi leur « phautobiographie ». En effet, nos statistiques nous ont permis de comprendre si un seul portrait photographique non identifié réalisé au sein d’un studio, c’est-à-dire dans un endroit neutre, pouvait communiquer le métier de la personne représentée. Excepté le cas où cette personne posait avec les attributs de sa profession (costumes, outil de travail, etc.), seuls les artistes de la scène semblaient se distinguer réellement des autres modèles en interprétant une séquence de leur pièce en cours ou en proposant des gestes plus ou moins rares chez les autres modèles de l’époque. Ils agissaient donc d’une manière autonome pour écrire leur « phautobiographie » ; bien que cette autobiographie visuelle n’ait incarné qu’un épisode de leur vie d’artiste.

Quant aux planches entières de cartes de visite, elles nous font découvrir aujourd’hui l’envers du décor : ces poses que le modèle ou le photographe, voire tous les deux, avaient éliminées lors de la publication de cette image publique que tout le monde allait connaître. Dans cette perspective, et vue sa fonction sociale, le portrait-carte de visite était censé remplacer la biographie de la personne représentée. Néanmoins, et selon nos recherches effectuées jusqu’à présent, un seul portrait pouvait difficilement incarner cette pose idéale que Disdéri évaluait comme « caractéristique » [64], celle qui présentait « tous les moments » [65] d’une vie et non pas un seul instant choisi parmi des milliers.

Nous allons terminer ce propos par la reproduction de quelques autres exemples issus de Galerie des contemporains pour exposer le comportement des modèles lors de leur séance de pose comparé aux portraits sélectionnés pour figurer dans la Galerie (figs. 4 à 13) [66].

[46] Voir A. Debay, Hygiène et perfectionnement de la beauté humaine. Dans ses lignes, ses formes et sa couleur, Paris, Chez l’auteur, 1853, p. 94 et C.-F.-A. Choquet, Manuel de civilité ou d’education et de politesse chrétiennes. Rédigé en forme de catéchisme, Paris, Ch. Borrani, 1857, p. 14.

[47] Voir A. Debay, Hygiène et perfectionnement de la beauté humaine, Op. cit., p. 95 et C.-F.-A. Choquet, Manuel de civilité…, Op. cit., p. 13.

[48] C.-F.-A. Choquet, Ibid.

[49] A.-A.-E. Disdéri, Z. Dollingen, Galerie des contemporains, Op. cit., p. 2.

[50] A.-A.-E. Disdéri, L’Art de la photographie, Op. cit., p. 278.

[51] A.-A.-E. Disdéri, Renseignements photographiques, Op. cit., pp. 15-16. Voir également Ch. Blanc, Grammaire des arts du dessin. Architecture, sculpture, peinture, jardins, gravure en pierres fines, gravure en médailles, gravure en taille-douce, eau-forte, manière noire, aqua-tinte, gravure en bois, camaïeu, gravure en couleurs, lithographie, 2nde éd., Paris, Ve Jules Renouard, 1870, p. 522.

[52] A.-A.-E. Disdéri, Z. Dollingen, Galerie des contemporains, Op. cit., p. 2.

[53] A.-A.-E. Disdéri, L’Art de la photographie, Op. cit., p. 278.

[54] L. de Vinci, Traité de la peinture. Précédé de la vie de l’auteur et du catalogue de ses ouvrages, avec des notes et observation. Par P.-M. Gault de Saint-Germain, Genève, Sestié fils et Cie, 1820 (1651 : 1ère édition d’un texte réuni vers 1542), p. 203.

[55] Les portraits photographiques examinés proviennent notamment des fonds suivants : Fonds de Vinck ; fonds Disdéri ; fonds Auguste Rondel ; collection Georges Sirot ; Artistes dramatiques de Paris, 1855-1875 ; Album de photographies cartes de visite. Marins, officiers de marine ; Galerie des artistes contemporains (Dallemagne, 1866), Corps législatif (Franck, 1863-1869) ; Album contemporain (Franck, Lallier, 1866) ; Album d’atelier (Disdéri) ; Album des députés au Corps l égislatif (Mayer & Pierson, v. 1860) ; Galerie des contemporains (Disdéri, Dollingen, 1860-1862) ; Galerie des hommes du jour (Petit et Trinquart) ; Galerie des représentants du peuple (Bisson frères, 1848) ; Panthéon parisien (Carjat) ; Recueil. portraits d’écrivains et hommes de lettres de la seconde moitié du XIXe Siècle ; Recueil. portraits d’écrivains, musiciens et personnalités diverses ; Recueil. Portraits de femmes. La plupart non identifiées ; Album de portraits cartes de visite. Femmes ; Recueil de portraits de membres de familles royales (Mayer frères, v. 1860) ; Recueil. Portraits de musiciens et de compositeurs ; Recueil de portraits de souverains et d’hommes d’état européens ; portraits photographiques individuels réalisés par Aguado, Braun, Carjat, Desmaisons, Disdéri, Durand, Charles Hugo, Legé & Bergeron, Le Gray, Mayer & Pierson, Nadar, Pesme, Petit, Trinquart.

[56] L. de Vinci, Traité de la peinture, Op. cit., p. 203.

[57] A.-R. Mengs, Œuvres complètes d’Antoine-Raphaël Mengs, Premier peintre du Roi d’Espagne, etc. Contenant différents traités sur la théorie de la peinture, traduit de l’Italien par H. Jansen, T. II, Paris, L’Hôtel de Thou, 1786, p. 78.

[58] J.-N. Paillot de Montabert, Théorie du geste dans l’art de la peinture. Renfermant plusieurs préceptes applicables à l’art du théâtre. Suivie des principes du beau optique, pour servir à l’analyse de la beauté dans le geste pittoresque, Paris, Magimel, p. 110.

[59] A.-R. Mengs, Œuvres complètes d’Antoine-Raphaël Mengs, Op. cit., p. 78.

[60] A. Dallemagne, Galerie des artistes contemporains, Paris, A. Dallemagne, 1866.

[61] M. Perceval, « Dallemagne, Adolphe Jean François Marin (B. 1811) », dans J. Hannavy, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, T. I, Taylor & Francis, 2008, p. 375.

[62] Voirentre autres les œuvres suivantes :

- R. A. Q. Monvoisin, Portrait de Nicolas Beaurepaire, 1834, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ; Portrait de Nicolas-Charles Oudinot, 1835, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.

- L. Cogniet, Portrait de Jean Francois Champollion, 1831, Paris, Musée du Louvre ; Portrait de Louis-Philippe d’Orleans, Duc de Chartres, 1834, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ;

- J.-A.-D. Ingres, Autoportrait, 1804, Chantilly, Musée Condé ; Portrait de Belvèze, 1805, Montauban, Musée Ingres ; Portrait de Jean-Pierre Cortot, 1815, Paris, Musée du Louvre.

- E. L. Vigée-Le Brun, Portrait de Joseph Vernet, 1778, Paris, Musée du Louvre ; Portrait de Hubert Robert, 1788, Paris, Musée du Louvre. Portrait de Philippe-Henri, Marquis de Ségur, 1789, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.

- M. Q. de La Tour, Portrait en pied de la marquise de Pompadour, entre 1752 et 1755, Paris, Musée du Louvre ; Portrait de Jean-Charles Garnier d’Isle, 1751, Saint-Quentin, Musée Antoine Lécuyer.

- H. Rigaud, Portrait de Martin van den Bogaert, dit Desjardins, 1683, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.

- Raphaël, Portrait de Baldassare Castiglione, entre 1514 et 1515, Paris, Musée du Louvre.

- Donatello, San Marco, v. 1413, Florence, Chiesa di Orsanmichele.

- Aphrodite, dite Vénus de Milo, Vers 100 avant J.-C, Paris, Musée du Louvre.

[63] A.-R. Mengs, Œuvres complètes d’Antoine-Raphaël Mengs, Op. cit., p. 78.

[64] A.-A.-E. Disdéri, L’Art de la photographie, Op. cit., p. 281.

[65] Ibid.

[66] L’auteur tient à exprimer son ultime reconnaissance à Paul Edwards, à Annick Louis, à Ahang Kowsar, à Thomas Cazentre, à Diane Massone, à Niki Davaei, à Olivier Leplatre, à Mohsen Michel Mohkam, à Bruno Sébald, à Christophe Combes, à Ladan Jokar, à Laurent Pagnier, à Francesca Dolzani, à Nikray Kowsar, ainsi qu’à la Bibliothèque nationale de France et à la revue Textimage pour leur confiance, pour leur aide et pour leur soutien.