Navratil, ou la littérature par l’album

- Cécile Boulaire

_______________________________

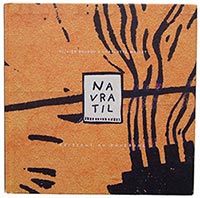

Fig. 1. O. Douzou et Ch. Mollet,

Navratil, 1996

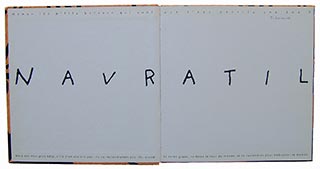

Fig. 2. O. Douzou et Ch. Mollet, Navratil, 1996

Navratil est un album pour enfants d’Olivier Douzou et Charlotte Mollet [1]. Très simple a priori, il raconte une histoire de séparation puis de retrouvailles : Michel Navratil et son frère Edmond embarquent avec leur père pour traverser l’Atlantique. On devine une séparation, douloureuse : la mère ne sait pas que ses enfants partent. Mais le paquebot qui les emporte est le Titanic ; le père se noie sous les yeux de ses enfants. Amenés à New York avec les autres survivants, les deux petits Navratil font la une des journaux : ce sont deux petits orphelins que personne ne réclame, jusqu’à ce que leur mère, qui n’avait pas de raison de les savoir si loin, vienne les retrouver.

Bien qu’il s’agisse d’un album pour enfants, c’est-à-dire d’un livre en partie constitué d’images, Navratil me semble l’exemple même d’une œuvre littéraire accomplie : toutes ses parties sont cohérentes, tous ses choix formels s’équilibrent, tous les moyens d’expression qu’il met en œuvre travaillent à la construction d’un même récit, feuilleté, puissant, complexe, et en même temps capable d’enfermer cette richesse et cette complexité dans une très grande et très frappante simplicité. C’est un objet culturel dont l’économie absolument remarquable mérite d’être étudiée de près.

Navratil est aussi un récit émouvant très réussi parce qu’il inscrit une petite histoire dans une grande au fil d’un enchevêtrement complexe : d’abord en procédant par une métalepse initiale, rare dans l’album pour enfants ; ensuite en enchâssant la destinée individuelle de Michel Navratil dans la tragédie collective du naufrage du Titanic ; enfin en exhaussant l’histoire de Navratil jusqu’à une portée universelle, puisque l’album nous parle de séparation, de perte et de retrouvailles à travers une réflexion sur la parole et le souvenir – l’ensemble étant emblématisé par le nom du personnage lui-même, qui signifie « celui qui reviendra » en tchèque.

Navratil me paraît une grande œuvre littéraire par sa composition fractale, qui retrouve son thème fondateur dans toutes ses parties et à toutes ses échelles, jouant avec maîtrise des variations autour de ce thème, autant dans le langage que dans la mise en page, dans le choix des couleurs et de la technique graphique, dans l’élaboration de la diégèse, ou dans le choix d’un style expressionniste qui replonge justement le lecteur dans l’atmosphère des années 1910. C’est à une plongée dans cet univers iconotextuel parfaitement balancé que j’aimerais inviter ici.

Un long prologue inhabituel

Le livre s’ouvre sur un mystère : que représente l’image sur la couverture ? (fig. 1) Que signifie le titre, dont on ne comprend pas encore, parce que sa graphie est scindée en trois syllabes, s’il s’agit d’un nom (Navratil) – mais le nom de qui ? de quoi ? – ou d’une question (« navra-t-il ? ») ? L’album paraît en 1996 : les éditions du Rouergue ont déjà habitué leurs lecteurs à ce que la couverture dans son intégralité divulgue des secrets que le premier plat seul ne faisait que laisser entrevoir. Mais ici, déployer le livre à plat ne résout rien : première et quatrième de couverture se répondent comme en miroir de part et d’autre du dos, symétrie qui renvoie à la technique choisie par Charlotte Mollet, la linogravure, dans laquelle la matrice dépose l’encre comme en miroir sur le papier – mais on n’en sait pas plus sur « Navratil ». L’album, dans sa composition même, construit lentement l’entrée dans le récit, ménageant, avant la page de titre puis le début de l’histoire, un préambule de trois doubles-pages qui forment comme un pré-générique.

Les pages de garde (fig. 2) ouvrent ainsi sur ce qui sera une des thématiques du livre. Déployé sur toute la largeur, le titre semble par ses premières lettres (« NAVR ») évoquer le champ de la navigation, sentiment que soulignent encore deux petites phrases qui, au ras des marges supérieure et inférieure, font entendre la chansonnette enfantine Maman les p’tits bateaux, aux paroles un peu modifiées pour l’occasion :

— Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils une âme ?

— Mais oui mon gros bêta, s’ils n’en avaient pas, ils ne reviendraient pas. Va, quand tu seras grand, tu feras le tour du monde, et tu reviendras pour embrasser ta maman.

Les paroles de la comptine traditionnelle, volontiers absurdes, sont ici remplacées par une interrogation métaphysique de l’enfant, à laquelle la mère répond sur un ton rassurant, plus en accord d’ailleurs avec le mouvement de bercement qui accompagne rituellement cette chansonnette. Il est question d’éloignement et de retour, de peur de la rupture et de réassurance maternelle.

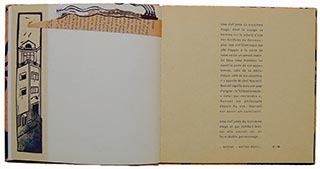

La double-page suivante (fig. 3) frappe le lecteur par son vide : un bandeau vertical représente une façade d’immeuble, banale ; un autre, horizontal, montre un paquebot navigant sur une mer découpée dans une édition jaunie de l’Iliade ; le texte, quant à lui, est repoussé sur la page de droite, en une colonne étroite qui paraît mêler le réel et la fiction, le documentaire et la poésie. Charlotte Mollet y évoque une anecdote : une clé tombée d’un étage lui a fait rencontrer son voisin, Michel Navratil ; c’est donc lui, le personnage éponyme. Et l’anecdote est vite oubliée car ce n’est pas d’elle que va parler le livre, mais de Michel Navratil et de son passé. Quelle nécessité, alors, d’ancrer cette histoire dans le réel de l’auteure ? Aucune, pourrait-on dire – il n’est pas d’usage, en littérature pour enfants, d’insister sur l’auctorialité, encore moins de rattacher l’histoire racontée (le plus souvent une fiction) à la vie de ceux qui la racontent. Pourtant cette métalepse est centrale dans le projet esthétique déployé par Olivier Douzou et Charlotte Mollet, et le prologue participe à la construction de l’œuvre. Il est texte déjà, plus que paratexte : d’ailleurs on y trouve les figures qui scanderont l’album : le zeugme (« Un beau vieux monsieur lui ouvrit la porte de son appartement, celle de sa bibliothèque, celle de ses souvenirs ») et l’anaphore (« Navratil signifie dans son pays d’origine – la Tchécoslovaquie – “celui qui reviendra”. Navratil est philosophe depuis 89 ans, Navratil est aussi un survivant »).

Mais ce prologue n’en finit pas de retarder le début de l’histoire : à cette page qui enracine l’histoire dans le réel succède une double-page de dédicace, puis une double-page de titre, plus classique. Cette longue entrée en matière n’est pas une coquetterie d’éditeur ni d’auteurs, elle contribue à créer le climat qui sera celui de l’aventure racontée : climat d’attente, d’incertitude, d’angoisse parfois, de mystères et de hasards qui sont peut-être des miracles, et de tentatives pour trouver des réponses. Cette poétique du vide et de la formule qui se répète en se jouant du langage (zeugme et anaphore) préfigure l’esthétique générale de l’album : les phrases cherchent à cerner le réel plus qu’elles ne parviennent à le dire, comme si la réalité se dérobait ; les images ne nous montreront la plupart du temps que des fragments, comme si toute vue d’ensemble était hors de portée. C’est que le récit est celui d’un petit enfant, qui d’abord ne comprend pas tout à ce qui lui arrive, et qui le dépasse.

Un témoignage doublement médiatisé

Sur les dix-huit doubles pages que compte l’album après la page de titre intérieur (on considèrera que ce qui précède constitue le prologue), six évoquent le voyage à bord du Titanic, et six autres le naufrage ; il en faudra donc encore six pour évoquer le reste : l’arrivée à New York, la célébrité involontaire des deux orphelins, les retrouvailles avec la mère, et la vie que peut mener ensuite le rescapé d’un si célèbre et si terrible naufrage. Michel Navratil est le narrateur de cette histoire – mais le texte est d’Olivier Douzou, qui a donc fait d’une personne un personnage. Le texte de Douzou sait habilement garder de l’enfant son point de vue limité, de l’adulte sa réflexion profonde et douloureuse sur les reflux de la mémoire.

Charlotte Mollet use ici d’une de ses techniques de prédilection, la linogravure, qu’elle couple avec un travail très fin sur le collage de papiers, deux manières qui renvoient l’une comme l’autre aux années 1910, à Kirchner et Masereel pour l’une, à Braque et Picasso pour l’autre. L’intérêt de la gravure, dans cette histoire à la première personne qui n’est pourtant pas écrite par celui qui en est le narrateur, c’est à mes yeux la question du report : la gravure est une technique indirecte, elle introduit une distance entre l’artiste et l’image finale, puisque le dessinateur travaille d’abord sa matrice, pour ensuite procéder aux épreuves. Cette double médiation crée du délai (c’est long), de l’écart (pour modifier l’image, il faut d’abord modifier la matrice, ensuite jouer sur l’encrage ou la pression), et dans le cas de cet album, cette distance paraît refléter la position de l’artiste par rapport au récit que portent ses images : elle s’est faite la traductrice de l’histoire d’autrui, elle a dû dessiner des scènes qui ne sont sorties ni de son imagination ni de sa mémoire. D’ailleurs la linogravure, obligeant à travailler en taille d’épargne, ne permet pas le détail. Les personnages seront souvent des silhouettes, les détails du visage réduits à de simples traits, de sorte que c’est moins la précision documentée du souvenir, impossible à retranscrire pour autrui, qui importe ici, que la force générique des images : une mère éplorée, des enfants enchantés par le voyage, la gesticulation d’un homme qui se noie, l’étreinte de retrouvailles miraculeuses. Quant à l’usage des papiers collés, couplé ou non à l’impression d’estampes, il crée une série de superpositions et d’enchâssement d’images qui sont un écho visuel du discours général de l’album sur les « épaisseurs » du souvenir.

|1] O. Douzou et Ch. Mollet, Navratil, Paris, Editions du Rouergue, 1996.