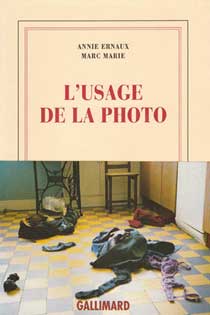

L’Usage de la photo : le pacte

photobiographique d’Annie Ernaux

- Nathalie Freidel

_______________________________

Fig. 7. « Mon père et ma sœur Ginette

à la communion solennelle »

Fig. 8. « Chambre 223 de l’hôtel Amigo »

Fig. 9. A. Breton, Nadja, 1972

Fig. 10. R. Magritte, Le Modèle rouge, 1935

L’hypotexte photographique

Le régime de l’extime n’exclut pourtant nullement la profondeur et l’introspection. Tout se passe comme si l’écriture « développait » une deuxième fois la photo, la révélait au moyen d’un bain d’associations, de commentaires, d’interprétations. De même que la réminiscence, la photo met quelque chose en mouvement, transporte ailleurs, appelle les souvenirs, convoque d’autres photos. On comprend ici que la difficulté de la Recherche proustienne ne vienne pas de l’éloignement temporel de ce que le narrateur souhaite retrouver. Le travail commence lorsqu’on refuse de se contenter des clichés disponibles, lorsqu’on commence à les manipuler et les interroger. L’Usage démontre qu’une photo peut en cacher une autre : les « photos de femmes tondues à la libération » (p. 36), la photo du père entouré de deux petites filles dont l’une est la sœur disparue de l’auteur (p. 64) (fig. 7), les quatre photos « prises dans ce même séjour » par une femme qui occupait cette maison (p. 72)… Ce feuilletage – l’existence d’un hypotexte photographique – permet ainsi de résoudre le paradoxe : d’un côté, « aucune photo ne rend la durée » (p.102), de l’autre « on pourrait raconter toute sa vie seulement avec des chansons et des photos » (p. 102).

Discontinu et désordre

Les photos juxtaposées constituent une ligne brisée. L’absence de continuité et de liant a ailleurs été justifiée par Ernaux : « Je ne fais pas le récit d’une liaison, je ne raconte pas une histoire (qui m’échappe pour la moitié) avec une chronologie précise […] » (Passion simple, p. 667). Grâce à la coopération de Marc Marie, l’autre moitié est disponible mais la juxtaposition des deux versions ne constitue toujours pas une « histoire ». Les auteurs ne cherchent pas davantage à faire coïncider les deux pôles narratifs, qui à la fois se repoussent et s’attirent, de l’amour et de la maladie. Ernaux se contente de souligner le « lien entre les deux », « comme si l’écriture des photos autorisait celle du cancer » (p. 55) sans l’expliciter, demeurant dans « l’entre-deux » [20]. Les lieux et les dates par lesquels sont annoncées les photos constituent moins des repères que des énigmes. Tout le travail d’écriture va consister en une reconstitution des lieux et des temps, parfois à partir d’un élément unique (de même que le paléontologue retrouve le squelette d’après un seul os). Ainsi le texte sur la photo de la chambre 223 de l’hôtel Amigo à Bruxelles (fig. 8), datée du 10 mars, compose la séquence temporelle suivante : prise de la photo, « le lundi matin » ; précédent séjour avec un autre homme dans le même hôtel, « en février 1986 » ; mort de la mère d’Annie Ernaux, « deux mois après » ; séjour de M. dans le même hôtel « en 2001 (…) après la mort de sa propre mère » ; roses rouges achetées par M. « le samedi après-midi » ; les femmes tondues « à la Libération » ; la perte des cheveux « en deux semaines » et l’achat d’une perruque ; les rencontres l’après-midi avec un homme au printemps 1984 ; les réflexions d’Annie Ernaux « au moment de quitter la chambre ». Pour faire une histoire, il faudrait reconstituer des faits qui nous sont livrés dans le désordre et en pièces détachées. Il y a des lieux, des villes, des rues, des hôtels, des maisons mais ils ne forment pas un tout, il est difficile de les situer les uns par rapport aux autres.

L’objet surréaliste

Ce collage permet à Ernaux et Marie, dans « des textes dont la forme même est donnée par la réalité de [l]a vie » (p. 56), de faire de la photo l’instrument surréaliste dont s’était déjà servi Breton dans Nadja (fig. 9). La photo, comme l’observent les deux auteurs, déconstruit le réel plutôt qu’elle ne le restitue ; et comme le rêve, elle appelle l’interprétation. Les objets ordinaires subissent de saisissantes métamorphoses, les assemblages informes provoquent d’étranges visions : une chaussure « bâillante comme une gueule ouverte » (p. 45), un pot à crayons renversé « à la façon d’un Mikado » (p. 63), une veste de tailleur « évoquant un masque à gaz » (p. 81), un « jean assis sur le parquet » à la place duquel « on peut aussi bien voir les deux bras tendus d’un tronc sortant du parquet » (p. 89), la lampe-« martien » (p. 119), « la rose des sables » formée par une robe chiffonnée (p. 145) et la « bête noire à tête énorme et au corps atrophié », sur la même photo. Le godillot, « seul élément de la photo qui conserve la forme d’une partie du corps (…), accessoire le plus humain » est peut-être un rappel de la toile de Magritte, « Le modèle rouge », qui accomplit la fusion d’un bottillon et d’un pied (fig. 10). Les « spectateurs accidentels » (p. 75) des photos donnent libre cours à un fétichisme surréaliste qui lutte efficacement contre la dévaluation de l’objet par la société de consommation. Leur regard confère aux vêtements, avilis par les « entassements anonymes » des soldes dans les grandes surfaces, le statut d’« ornements sacrés » (p. 139).

Il s’opère ainsi, de la photo au texte, une translation qui aboutit non à une doublure de la réalité mais à sa révolution ou sa métamorphose. A partir des résultats partiels obtenus par la photographie, l’écriture réalise un surplus, exprime un univers débordant et plus riche que le nôtre.

Le visible et l’invisible

L’effet de déréalisation obtenu par L’Usage de la photo tient pour beaucoup à la disparition des êtres sur les clichés, à la volatilisation des corps. De ce point de vue, le recueil d’Ernaux et Marie vient illustrer on ne peut plus efficacement le concept barthésien de la mort plate : « Imaginairement, la Photographie (celle dont j’ai l’intention) représente ce moment très subtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet ni un objet : je vis alors une micro-expérience de la mort (de la parenthèse) : je deviens vraiment spectre » [21]. De cette expérience-limite, seule pourra rendre compte une « écriture plate », au plus près des choses, des petits morceaux du quotidien.

La langue des choses

« Je ne sais pas me servir de la langue du sentiment en y croyant, elle me paraît factice quand je m’y essaie. Je ne connais que la langue des choses, des traces matérielles, visibles » (p. 121). La focalisation sur « les choses » est sans doute moins, chez Ernaux, une manière de se « pérecquiser » [22], selon l’expression de Danielle Bajomée, que de suppléer au vide langagier, à la béance laissée par le matériau sentimental. Le sujet se réinvente à partir des objets du quotidien, qui constituent notre décor et sur lesquels nous laissons notre empreinte. La scène de la « cuisine matinale, dimanche 16 mars » renvoie, à travers l’énumération des ustensiles, des appareils, des objets utilitaires qu’elle contient (p. 53) à une iconographie domestique que le désordre amoureux vient déranger [23] (fig. 11). La présence sur le sol des vêtements dont les auteurs se sont débarrassés à la hâte pour s’aimer est plus incongrue ici, juxtaposant la poubelle et les instruments ménagers, que dans la chambre à coucher ou même dans le couloir. La cuisine matinale est revue à la lumière de la scène nocturne dont elle a été le témoin, dont elle conserve les vestiges. D’autre part, comme le souligne Marc Marie, derrière le catalogue du quotidien (« la corbeille à pain à gauche du micro-ondes, les oranges au-dessus, la poubelle pleine d’écorces de fruits, les plateaux disposés à la verticale derrière le robinet de l’évier, un Tupperware ouvert », p. 58) « se cache l’essentiel ». La « pose des objets » sur les photos en fait, selon Barthes, « des inducteurs courants d’associations d’idées », voire de « véritables symboles » [24]. Des relents d’offensive militaire émanent de la cuisine de Cergy, d’où le couple apprend le déclenchement par les Etats-Unis de la guerre en Irak. L’épicentre du foyer domestique a ainsi enregistré aussi bien ce qui se passait dans le lointain, l’horreur de la guerre, que la lutte intestine du couple au cours des nuits d’insomnie (« engueulades » ; « nous nous déchirons » ; « l’envie d’en découdre par la violence verbale », p. 58). La langue des choses donne accès à des réalités invisibles, dévoile ce que la nuit, le lointain, l’oubli tenaient dissimulé.

[20] Voir Annie Ernaux, une œuvre de l’entre-deux (dir. F. Thumerel), Arras, Artois Presses Université, 2004.

[21] R. Barthes, La Chambre claire, Gallimard / Seuil, « Cahiers du cinéma », 1980, p. 30.

[22] D. Bajomée, « Penser la mélancolie : mémoire et blessure du temps chez Georges Pérec et Annie Ernaux », Se perdre dans l’écriture de soi, Op. cit., pp. 103-115.

[23] S. Jordan souligne le caractère dérangeant de ces images : « they disturb categories (they are not quite still-life images, art-photographs, documentary records or ethnographic evidence) ; they disturb by giving a disquieting edge to domestic iconography ; and the quality of intimacy they generate is deeply unsettling » (« Improper exposure : L’usage de la photo by Annie Ernaux et Marc Marie », art. cit., p.126).

[24] R. Barthes, L’obvie et l’obtus, Op. cit., p. 16.