La syncope ou le désir d’image

dans la bande dessinée

- Catherine Mao

_______________________________

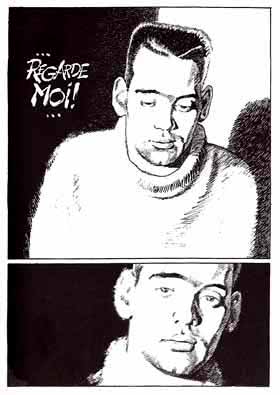

Fig. 11. F. Neaud, Journal (1), 1996, p. 112

La syncope comme modèle opératoire

La syncope relie naturellement les cases de BD entre elles comme unités d’un système, et semble ainsi jouer un rôle de raccord, de suture. Reprenons la séquence des araignées (fig. 7  ). Bien plus que de faire mémoire dans notre esprit [29], la case noire met en valeur la séquence qui précède : l’envahissement symbolique des araignées qui représente la déchéance de Fabrice. Le grouillement croissant des araignées permet d’obscurcir la planche de manière graduelle, jusqu’à obtenir une case noire. C’est donc ici le mouvement d’une chute que la syncope vient ponctuer. Celle-ci revêt alors une fonction rythmique. Tout comme la syncope musicale – temps qui boîte, elle constitue la dissonance, le déséquilibre qui permet de scander la planche, de lui donner sa pulsation, sa dynamique. Remarquons que Fabrice Neaud compare volontiers la bande dessinée à une symphonie, la planche à une portée. D’ailleurs, les références musicales sont très nombreuses dans Journal (1) : Arvo Pärt et son « Cantus », Chostakovitch et son quintette, la symphonie de Malher, Steve Reich. Pourtant, cette case syncopée, est-ce une blanche, est-ce une pause, ou alors un punctum ?

). Bien plus que de faire mémoire dans notre esprit [29], la case noire met en valeur la séquence qui précède : l’envahissement symbolique des araignées qui représente la déchéance de Fabrice. Le grouillement croissant des araignées permet d’obscurcir la planche de manière graduelle, jusqu’à obtenir une case noire. C’est donc ici le mouvement d’une chute que la syncope vient ponctuer. Celle-ci revêt alors une fonction rythmique. Tout comme la syncope musicale – temps qui boîte, elle constitue la dissonance, le déséquilibre qui permet de scander la planche, de lui donner sa pulsation, sa dynamique. Remarquons que Fabrice Neaud compare volontiers la bande dessinée à une symphonie, la planche à une portée. D’ailleurs, les références musicales sont très nombreuses dans Journal (1) : Arvo Pärt et son « Cantus », Chostakovitch et son quintette, la symphonie de Malher, Steve Reich. Pourtant, cette case syncopée, est-ce une blanche, est-ce une pause, ou alors un punctum ?

Il n’est pas anodin, à cet égard, que Journal (1) se termine par une case syncopée (fig. 11). A la fin, il ne reste rien à voir, mais ce rien donne envie de mieux voir le reste : la syncope conclusive joue donc un rôle d’embrayeur. En interrompant le continuum narratif, elle ouvre une brèche qui permet mieux la reprise. En ce sens, à la fin de Journal (1), l’image est ouverte, au sens où l’entend Georges Didi‑Huberman :

On comprend alors, devant toute cette poétique de l’ouverture – ouvrir la bouche, l’œil, la chair, le livre, le mur, l’espace et, bien sûr, le temps lui-même – à quel point celle-ci aura pu se penser comme un acte de fondation. Ouvrir veut dire fonder, en effet : faire signe vers une origine pour instituer un futur [30].

La dernière case de l’album ouvre Journal en même temps qu’elle l’achève, repliant l’œuvre sur elle-même. Un supplément lisible vient au renfort de la syncope pour ouvrir le temps d’une attente : « J’aimerais / maintenant / que le temps passe vite ». Le texte désormais se fragmente et s’épuise comme la représentation.

Ainsi, la syncope apparaît dans Journal (1) comme « modèle opératoire » [31] – en permettant véritablement au récit de s’organiser. Rappelons une dernière fois que c’est bien l’acte de voir que Fabrice Neaud met en scène. « Je ne veux plus te voir », lui dit Stéphane. Si Fabrice cherche à lui redonner corps, à lui redonner forme par l’intermédiaire du dessin, c’est pour pouvoir continuer à le regarder. Le narrateur n’a qu’un espoir : que Stéphane le regarde à son tour. « …Regarde-moi !… », lui demande t-il avec insistance (fig. 12). Stéphane ne peut le regarder qu’en riant. « …Non finalement, ne me regarde pas… ». Le regard reste à sens unique. Ce récit d’amour non réciproque trouve dans la bande dessinée un médium privilégié. Significativement, l’auteur a d’abord peint Stéphane, mais cet art de l’instant unique ne lui a pas suffi. Incapable de fixer un moment ni de mettre Stéphane sous cadre, il cherche plutôt à opérer une suture, à rassembler les éclats de Stéphane. Quel autre médium mieux que la BD, art du mouvement et de la séquence, aurait ainsi permis à Fabrice Neaud, au sens propre comme au figuré, de raconter cette histoire de « cœur brisé » et de « recoller ainsi les morceaux » [32] ? Toutefois, la syncope rappelle que la plaie est toujours vive : l’auteur renonce en quelque sorte à « boucher tous les trous ». Et les mots toujours débordent pour réclamer un dessin, une image, une présence.

Dans cette œuvre autobiographique, Fabrice Neaud ne raconte pas seulement ses déboires professionnels et ses échecs sentimentaux, il s’interroge aussi sur le statut de l’image et le pouvoir de la représentation. Il interroge les limites de son propre médium et en cela met directement en scène le pouvoir de la bande dessinée. Dans ce cadre, l’emploi de la syncope, qui est toujours une surprise de lecture mais jamais un accident, est pleinement réfléchissant, dans les deux sens du terme. Neaud nous offre un exemple de bande dessinée qui « pense sans mots », au sens où l’entend Daniel Arasse dans Histoires de peintures :

[…] certaines peintures m’attirent, me fixent, m’arrêtent, me parlent comme si elles avaient quelque chose à me dire, or en fait elles ne me disent rien, et c’est cette fascination-là, cette attente, qui m’arrête et me fixe [33].

[29] Rappelons que Louis Marin parle de la syncope comme d’une image inoubliable.

[30] G. Didi-Huberman, Devant l’image, Op. Cit., p. 52.

[31] Louis Marin considère la syncope comme modèle opératoire dans les Essais de Montaigne et Vie de Henry Brulard (L. Marin, L’Ecriture de soi, Op. cit., p. 72).

[32] Décrivant l’esthétique de la syncope dans l’écriture de soi, Louis Marin remarque que « le désir d’écrire sa propre vie serait alors une tentative de raccommoder avec une plume le tissu de sa propre vie déchirée en morceaux […] » (Ibid.), p. 56.

[33] Alors qu’il se demande ce qui le fascine dans un tableau, pourquoi « l’œuvre vous "appelle" », Daniel Arasse répond que ce serait « le sentiment que, dans cette œuvre-là il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots ». (D. Arasse, Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004, p. 18).