- Ponge, Perec, Jabès -

- Frédéric Marteau

_______________________________

Georges Perec : du jeu à la hantise

Georges Perec aimait à se dire « homme de lettres », insistant sur la littéralité de l’expression : un homme qui travaille les lettres de l’alphabet :

Le mot qui semble le plus juste lorsque je m’efforce de me définir et de définir le travail que je fais n’est ni romancier ni même écrivain, mais homme de lettres : un homme dont le travail a pour objet les lettres, l’alphabet : mon travail ne se fait pas avec des idées, des sentiments, des images [48].

L’auteur des Choses s’est toujours défini comme un scriptor ou un scrivant, ayant fait de la lettre l’unité matérielle incontournable de tout bricolage littéraire. Acteur essentiel de l’Oulipo, il se distingua par des activités textuelles et des jeux de langage qui firent de lui un virtuose du littéral : mots croisés, palindromes, lipogrammes, hétérogrammes… Jouer avec les mots, avec les lettres qui déplacent sans cesse un mot vers un autre, avec des contraintes qui ouvrent des possibilités jusqu’alors inédites, c’est tout à la fois être en confiance avec sa propre langue et se méfier des pouvoirs que celle-ci semble s’autoriser naturellement. Contre un certain pathos de la posture littéraire, en cela l’égal d’un Ponge, Perec se veut écrivain au pied de la lettre, quitte à ce que ses exercices grammatiques révèlent chez lui ce qui relève de l’obsession, ou de la folie :

Pour ma part, j’accumule depuis des années des expériences de « folie » littéraire (lipogrammes, palindromes, hétérogrammes, homophonies, etc.) sans avoir le sentiment de faire des choses plus folles que tout simplement écrire [49].

Mais peut-on « tout simplement écrire » ? Ce rêve de scribe – et le Bartleby de Melville, si important pour Perec, en est un modèle des plus inquiétants – cache une réalité plus angoissante. Les jeux grammatologiques, tous ces exercices de maîtrise du littéral, sont tout autant un cache que le révélateur d’une profonde fêlure personnelle, et c’est ce que les textes autobiographiques n’auront cessé de montrer. « Perec a repensé et réinventé l’acte d’écrire lui-même », écrit Harry Mathews, en faisant jouer à la lettre un rôle fondamental – la lettre, en effet, « devient pour Perec, par son maniement exceptionnel, le moyen d’exprimer (outil formel plus que symbole) le vide, l’absence, la mort qui sont au centre de son entreprise littéraire » [50].

On pourrait être amené à distinguer dans l’œuvre de Perec une partie ludique et joyeuse, où la lettre apparaît comme un élément jubilatoire dans l’ordre de la création littéraire, et une partie plus douloureuse liée à l’enfance, à la mort du père et à la déportation de la mère, à ce vide primordial sur lequel le geste d’écriture tente de s’établir. On aurait d’un côté tout ce qui relève de la série, de la contrainte, des alphabets, des jeux de mots – une tentative d’effacer le hasard par un excès de maîtrise –, et de l’autre tout ce qui relève d’une inquiétude face au monde, la lettre étant prise dans une prose plus conventionnelle (et communicante) où, quand elle parvient à s’isoler, à se faire remarquer, elle apparaît chargée d’Histoire (avec sa grande hache), soumise au hasard des événements – l’ombre d’une réalité devant laquelle on a du mal à tenir parole. Mais à y regarder de plus près, cette distinction s’avère rapidement peu pertinente, de même que celle qu’avait proposée l’auteur lui-même, se comparant à un paysan cultivant différents champs et développant ainsi littérairement quatre modes d’interrogation : « sociologique », « autobiographique », grammatique ou « ludique », et enfin « romanesque » [51]. L’œuvre de Perec doit se lire à la lettre : là résident tout à la fois le plaisir de son écriture et l’expression d’une inquiétude fondamentale.

Perec s’est attaché aussi singulièrement à la lettre, semble-t-il, parce qu’il a toujours fait l’épreuve, dès le départ, du souffle coupé, de la parole difficile. « De ce lieu souterrain, je n’ai rien à dire. Je sais qu’il eut lieu et que, désormais, la trace en est inscrite en moi et dans les textes que j’écris » [52]. La tache aveugle de son enfance l’aurait peut-être complètement paralysé et empêché d’écrire s’il n’avait su trouver dans la lettre et son dessin insignifiant un secours inestimable. Plaisirs du « simplement écrire », du graphisme le plus élémentaire : « écrire, c’est simplement écrire, tracer des lettres sur une feuille blanche » [53]. On pourra constater, en découvrant ses manuscrits, ses projets et notes de travail, que toute sa vie Perec se raccrocha au simplement écrire-dessiner, multipliant les graphes, les schémas, les lettres, les symboles, les traits, les ratures, les classements, les tableaux, etc. En 1970, il préparait même un « livre de dessins, griffonnages, taches, jeux d’eau, hasard » [54].

Mais ce geste graphique apparemment simple recouvre, ou garde souterrainement en lui, cette inquiétude profonde dont nous parlons et qui risque à tout moment de ruiner toute entreprise littéraire. Syndrome du Terrier kafkaïen : la bête construit son habitat dans le risque permanent que celui-ci puisse être détruit à tout instant. La menace est profonde : on peut se raccrocher à un exercice oulipien qui fait de son auteur « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir » [55], mais cette maîtrise peut se révéler trompeuse et illusoire, laissant réapparaître des forces souterraines plus incontrôlables [56]. Ecrire, c’est constater que « quelque chose s’est déplacé, quelque chose se déplace et se trace, la ligne sinueuse de l’encre sur le papier, quelque chose de plein et de délié » [57]. Cela suppose ainsi toujours, par son geste même, l’épreuve d’un déplacement, c’est-à-dire tout à la fois une chance et un risque. Il s’agit donc d’en jouer, mais d’en jouer sérieusement : d’éviter les pièges tendus, d’apprendre à ruser [58], quitte à échouer.

Derrière le jeu avec les lettres et une conception jubilatoire de l’écriture se cache une réticence, pour ne pas dire une angoisse. Si Perec a accepté d’écrire des poèmes, s’il a osé jouer au poète, ce n’est qu’à la condition extrême de se raccrocher aux lettres et au jeu de leur association. Il s’agit de faire ses gammes – ou, pourrait-on dire, ses grammes. Ainsi se sont formés les poèmes recueillis dans La Clôture et autres poèmes, de même que ceux d’Ulcérations, où Perec invente le genre du poème hétérogrammatique, variation anagrammatique à forte contrainte, un genre qu’il systématise avec Alphabets et ses cent soixante-seize onzains hétérogrammatiques.

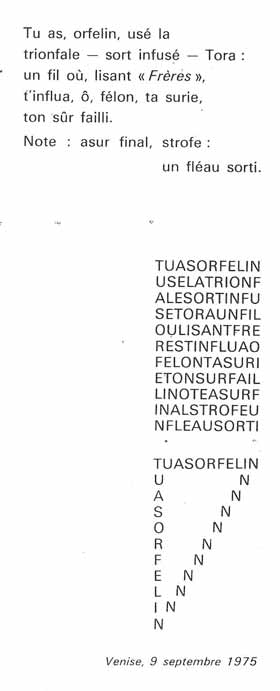

Chacun des cent soixante seize textes de ce recueil est un onzain, un poème de onze vers, dont chaque vers a onze lettres. Chaque vers utilise une même série de lettres différentes, quelque chose comme une gamme, dont les permutations produiront le poème selon un principe analogue à celui de la musique sérielle : on ne peut répéter une lettre avant d’avoir épuisé la série. Tous les poèmes ont en commun les dix lettres les plus fréquentes de l’alphabet français : E, S, A, R, T, I, N, U, L, O. La onzième lettre est l’une des seize lettres restantes : B, C, D, F, G, H, J, K, M, P, Q, V, W, X, Y, Z. Il y a onze poèmes en B, onze poèmes en C, etc…, soit au total onze alphabets complets, c’est-à-dire 16x11= cent soixante seize poèmes [59].

Sous le double patronage de Jacques Roubaud et de Maurice Scève, Perec invente une poésie à contrainte qui se donne littéralement à voir ; car il ne se contente pas de réaliser la complexe arithmétique de son projet grammatique : il en expose le résultat, à la limite du lisible et du visible.

La présentation typographique des textes visualise cette contrainte en donnant de chaque poème deux dispositions différentes : l’une est ordonnée en un carré de onze lettres sur onze, l’autre est libre et propose une sorte de traduction en prose du poème [60] (fig. 4).

[48] G. Perec, « Notes sur ce que je cherche », première version citée dans Portrait(s) de Georges Perec, sous la dir. de P. Perec, Paris, BnF, 2001, p. 113.

[49] G. Perec, « Entretien avec Jean-Marie Le Sidaner », dans L’Arc, n° 76, 1979, rééd. Paris, éditions incultes, 2005, p. 33.

[50] H. Mathews, « Le Catalogue d’une vie », Magazine littéraire, n° 193, 1983, p. 14.

[51] Voir G. Perec, « Notes sur ce que je cherche », dans Penser / Classer, Paris, Hachette, 1985, pp. 9-12. Mais Perec n’était pas dupe des limites d’une telle classification, qu’il critiquait d’ailleurs lui-même dans ce texte, après l’avoir établie.

[52] G. Perec, « Les lieux d’une ruse », dans Penser / classer, Op. cit., p. 72.

[53] Ibid., p. 61.

[54] Voir Portrait(s) de Georges Perec, Op. cit., p. 82.

[55] Définition prêtée à R. Queneau, dans Oulipo, Abrégé de littérature potentielle, Paris, Mille et une Nuits et Oulipo, 2002, p. 6.

[56] C’est tout le propos d’un récit comme Un homme qui dort.

[57] G. Perec, « Les lieux d’une ruse », Op. cit., p. 62.

[58] C’est l’enjeu du texte de Perec sur sa psychanalyse, précisément intitulé « Les lieux d’une ruse ».

[59] G. Perec, Alphabets, Paris, Galilée, 1985, quatrième de couverture.

[60] Ibid. Précisions que l’aspect visuel de ces Alphabets est renforcé dans cette édition par des illustrations de Dado.