(les dessins écrits d’A. Artaud)

- Natacha Allet

_______________________________

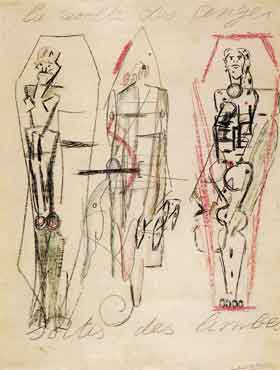

Fig. 8. A. Artaud, La Révolte des anges sortis

des limbes, 1946

Un autre déplacement, corrélatif, se produit : et de même que l’imagerie des mythes s’efface devant la scansion invisible du corps dans « Un Athlétisme affectif » (basé sur l’exercice du souffle), de même les emblèmes (sexes, instruments de torture…) et les allégories des grands dessins écrits font place dans les portraits à une chorégraphie du trait : toute espèce de fiction tend à disparaître, au profit de la seule advenue d’un « corps », d’un « moi humain », dont le tracé dès lors ne renvoie plus qu’à lui-même [18]. Artaud insiste, en présentant ses dessins dans un texte d’avril 1947, sur le travail de souffle qui les accompagne, et l’assimile à « l’avance d’une perforeuse dans les bas-fonds du corps sempiternel latent » : ses lignes, « interstitielles » à ses dires, taillent « dans les limbes de [s]on corps non fait / et qui de ce fait se trouve fait » [19]. On pense ici encore à l’athlète affectif qui « par l’acuité aiguisée des souffles » « creuse sa personnalité » et forge ce faisant une espèce de « spectre plastique » ou de double [20].

Mais ce théâtre de l’invisible, dont on devine l’amorce dans l’espace du visage, ne se traduit dans la visibilité que sur la scène des portraits. A observer nombre d’entre eux, on s’aperçoit que des lignes et des points y apparaissent, qui ne renvoient à nulle réalité sensible ; ils se greffent sur les traits du visage, jusqu’à composer avec eux (et l’écriture qui peut s’y ajouter) un ensemble inédit de traces ; ils esquissent des trajets, livrent des rythmes. Les faces dessinées donnent donc à voir dans leur graphisme élémentaire une articulation originale du langage et du corps, idéalement conjugués. Quelque chose s’y résout de leur tension – entre éclatement et individualité – autour de l’unité minimale du trait : son entaille en effet ouvre la possibilité d’une apparition congruente de la scène et du corps ; le visage à lui seul en indique la voie, dans son mouvement d’ex-pression inscrit à même la chair, perpétuellement relancé.

Mais c’est en déployant tout un imaginaire où le dessin est rêvé comme la trace d’un souffle qui a passé, qu’Artaud parvient à nouer plus fermement encore les termes en présence (la poésie dans l’espace, le corps un), et à concilier de la sorte les intentions divergentes qui demeuraient irrésolues dans Le Théâtre et son double. Il note par exemple, en 1947 : « Tous [ses dessins] souffles dans l’arcature creuse, / cave, / pesti-férante / de mes dents vraies. // Pas un qui ne soit / un souffle jeté / de toute la force / de mes poumons […] ». La scène graphique dans son esprit devient alors la retombée, mais active, d’une opération physiologique qui a eu lieu ; elle est assimilée sous sa plume au « crible efficace » d’un souffle « matérialisé » : elle ne se détache pas, ne tombe pas loin du corps, mais porte l’empreinte du geste qui l’a initiée, – s’élargissant à lui [21]. La rêverie théorique à laquelle Artaud se livre ici est contemporaine de ses portraits, et de ses écrits autour d’un second Théâtre de la Cruauté. Mais elle en vient à s’appliquer dans son discours à l’ensemble de son œuvre plastique, qui se voit placée ainsi tout entière dans la continuité d’« Un Athlétisme affectif » [22]. Les oppositions diverses que j’ai dégagées, lesquelles témoignent de tendances qui peuvent cohabiter, existent cependant bel et bien sur un plan graphique, et donnent la mesure de la tension qui anime ces dessins, tension qui s’amenuise peu à peu. Le fantasme qu’ils inspirent ne fait en somme que mieux la désigner, puisque c’est avec elle précisément qu’il est aux prises, puisqu’elle en est l’enjeu.

La parole vue

Le Théâtre et son double inventait la poésie dans l’espace et circonscrivait le lieu d’une « Parole d’avant les mots », apparentée au mythe, aux grandes forces qu’il convoie ou alors au souffle, dont les théories étaient inspirées de la Kabbale. Or les dessins écrits dans leur tracé ingénieux travaillent eux aussi à l’émergence d’une configuration de sens, à la levée d’un monde « que nulle langue humaine n’intègre » [23]. Mais ils sont dénués en revanche de la portée métaphysique attachée à ce recueil (1931–1935). Ils entrent alors dans un rapport plus sensible et étroit avec une scène très ancienne, inaugurale même en ce qu’elle marque paradoxalement l’entrée en littérature du jeune écrivain, celle de l’impuissance poétique, que ses tout premiers textes cherchent à cerner. Le titre d’un dessin réalisé en janvier-février 1946 notamment, « La Révolte des anges sortis des limbes », a tout l’air de prolonger L’Ombilic des limbes (1925), en contenant une issue, ou du moins sa promesse (fig. 8). Dans ce recueil poétique, comme dans Le Pèse-Nerfs et d’autres textes parus à la même période, Artaud décrit la déperdition essentielle qui affecte son être et sa pensée, sa langue, mais évoque aussi des images qui affluent, fantasme des toiles et désigne l’existence d’un « espace impossible », d’une « germination virtuelle, et qui devait naître » [24]. Il se pourrait bien que ses dessins tardifs, dans leur entrelacement de lettres et de formes, et par leur maladresse pleine de ruse, instaurent cet espace de la perte, ce non-lieu foisonnant.

Au sujet de l’un d’eux, « La Machine de l’être ou Dessin à regarder de traviole » (janvier 1946) (fig. 1), très proche dans sa manière de « L’Etre et ses fœtus » (fig. 4), Artaud affirme en effet qu’il a voulu que l’« affre » et l’« essoufflement de la conscience du chercheur au milieu et autour de son idée prennent pour une fois sens, qu’ils soient reçus et fassent partie de l’œuvre faite », avant de souligner : « car dans cette œuvre il y a une idée. (…). Ira l’idée. Où ira-t-elle ? Elle ira mais ça n’ira pas ». Délibérément bâclés sur la page « salie et manquée », ses dessins selon lui comprennent donc des « idées », – ils mettent en scène l’élan et l’effondrement de la pensée : ils sont des articulations de sens telles qu’elles intègrent le non-dit, la déperdition, et le surgissement de possibles, de devenirs [25]. Quant au visage humain, il recèlerait à lui seul un savoir, et « parl[erait] » au dessinateur qui lui arracherait son « secret » [26]. Artaud s’attache ainsi à faire entendre les silences d’une parole et ce qui la défie, ce qui résiste à toute médiation, toute forme déterminée, son reste ; il pourrait bien avoir inspiré cette formule à Valère Novarina, corrigeant de la sorte Wittgenstein dans Le Théâtre des paroles : « Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire » [27].

[19] Voir « Mes Dessins ne sont pas des dessins… » (mai 1946), dans Œuvres, p. 1050, ainsi que « Dix ans que le langage est parti… » (avril 1947), Ibid., p. 1514.

[20] « Un Athlétisme affectif », dans Le Théâtre et son double, pp. 585, 587.

[21] « Dix ans que le langage est parti… », dans Œuvres, pp. 1512-1514.

[22] Elle leur est contemporaine dans sa formulation aboutie, mais on peut en entrevoir les prémisses dans certains commentaires des grands dessins de Rodez ; de même, on trouve dans la correspondance d’Artaud dès le 1er octobre 1945 des allusions à son « athlétisme affectif » qu’il associe à ses « passes magiques » (à l’asile), avant de le raccorder implicitement à toute son œuvre écrite et dessinée, assimilée de fait, à partir d’avril 1947 (« Dix ans que le langage est parti… »), au produit et à la trace d’un événement de souffle.

[23] « Dix ans que le langage est parti… », dans Œuvres, p. 1514.

[24] Le Pèse-Nerfs, dans Œuvres, p. 159.

[25] [Commentaires de dessins], dans Œuvres, p. 1039. Le devenir de l’idée, on va le voir, n’a rien ici d’une abstraction : « […] car dans cette œuvre il y a une idée. Celle de deux colonnes et de deux troncs, les deux côtés latéraux de l’être dont chacun est une unique montée, comme les tronçons d’un corps mutilé lorsque dans la tombe creuset secrète de l’homme qui le préparait, les deux troncs du souffle éclaté se condensent comme des mamelles, mamelles suspendues d’un âtre qui flambe au-dessus de cet homme arcane qui tourmente en lui la matière pour en faire sortir des êtres à la place de chaque idée ».

[26] [Le Visage humain], dans Œuvres, p. 1535.

[27] Le Théâtre des paroles, Paris, P.O.L, 1989, p. 169.