Brouillons de soi et signes de vie dans la bande

dessinée autobiographique espagnole

- Benoît Mitaine

_______________________________

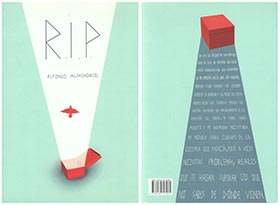

Fig. 8. F. Almendros, R.I.P., 2011

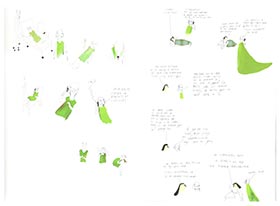

Fig. 9. F. Almendros, R.I.P., 2011

La contrainte matérielle à laquelle va devoir s’adapter Rabadán va produire à son tour des contraintes techniques aux effets comparables, en partie, à ceux déjà observés chez Fuster : face à l’impossibilité d’utiliser des couleurs pour générer des dégradés chromatiques et de la profondeur de champ ou pour distinguer différents éléments de décor, le dessinateur est obligé de créer des trames hachurées de différentes densités pour reproduire les effets de lumière et de perspective nécessaires à l’illusion de profondeur d’un monde en trois dimensions. Il ressort de cet arte povera involontaire toute la force du désespoir d’un témoignage marqué du sceau de l’oppression. Comme souvent dans les récits carcéraux et de détention diverse, la dureté du contexte de réalisation ainsi que la pauvreté des moyens techniques mobilisés, confèrent aux œuvres une valeur ajoutée. La dimension artistique se teinte d’une fonction documentaire et, en parallèle, la « futilité » inhérente de l’œuvre d’art va se charger d’une forme d’utilité factuelle. Le monde carcéral, que l’on imagine facilement anxiogène et violent, trouve une forme d’expression brute et parfaite dans l’absence de nuances et de couleurs d’un dessin qui révèle avec efficacité les sentiments de dépouillement, de claustration et d’isolement. En appliquant l’esthétique de la privation à ce récit sur la privation de liberté, Rabadán rappelle après tant d’autres que l’art est la première des évasions dans des milieux hostiles à la vie.

3. Felipe Almendros : l’ère du vide

La quatrième de couverture de R.I.P. (2011), le plus abouti et complexe des trois albums publiés jusqu’alors par Felipe Almendros, résume avec simplicité le propos d’un ouvrage pourtant peu abordable :

En ces jours sombres il m’était impossible de sortir de chez moi. J’étais anéanti par une douleur physique produite par une agoraphobie qui m’interdisait toute vie normale. Alors que j’étais en proie à ces étranges épisodes d’anxiété contre lesquels je suivais un traitement, j’ai reçu deux terribles nouvelles qui laissaient présager une aggravation de ma dépression : mon père était mort et ma sœur avait besoin de ma moelle pour guérir de sa leucémie. Parfois, il arrive que l’on ait besoin de vrais problèmes pour surmonter ceux que l’on ne comprend pas.

Derrière une première et une quatrième de couverture sobres, élégantes et graphiquement très astucieuses [17] (fig. 8), qui semblent annoncer un album très structuré, se dissimule pourtant un récit déroutant à plusieurs égards. Là où Fuster et Rabadán faisaient le choix de la figuration réaliste comme pour mieux affirmer la véracité de leurs expériences, même si c’était au prix de la saturation de l’espace vignettal, Almendros, à l’inverse, va consciencieusement évider ses planches.

Il ne se contente pas seulement d’éliminer les cadres des cases, ce qui a déjà été fait avant lui, il libère aussi la planche de la bande et même globalement de la mise en page, se contentant de suivre une linéarité suggérée et parfois aléatoire. Le processus d’évidemment ne porte toutefois pas que sur les codes narratifs du médium bande dessinée, il se propage jusqu’au dessin. C’est même là qu’il atteint son comble avec le choix radical d’une figuration a minima dans laquelle ne subsistent que les organes vitaux de la narration : les personnages. L’esthétique du vide développée par Almendros relève en quelque sorte d’une diagrammatisation à l’extrême qui tient davantage de l’imaginaire enfantin que du plan en deux dimensions épurées de l’architecte (fig. 9).

Privé de profondeur, de perspective, de volume et d’ombre ; dépourvu de sols, de mur, de plafond, d’objets de décor ou d’arrière-plans, R.I.P. rend palpable le vide, et notamment le vide existentiel qui semble travailler Felipe Almendros de l’intérieur, protagoniste d’un récit égotique et creux en dépit des annonces faites sur la quatrième de couverture. De la sœur malade, du don de moelle et du père défunt, il ne sera presque pas question, de même finalement que de la nature des troubles qui affectent l’existence de l’auteur et protagoniste de l’ouvrage.

Les rares personnages – plus bariolés que dessinés, là encore à la manière des enfants – qui animent ce récit, font l’effet d’électrons libres perdus dans des cases, des bandes et des bulles à bords perdus trop grandes pour eux. Le monde d’Almendros est flottant, mal fini et l’incomplétude qui l’affecte est tout aussi anxiogène que la saturation avec laquelle Fuster et Rabadán remplissent leurs cases. Cet univers davantage non construit que déconstruit et dans lequel le récit séquentiel traditionnel est réduit à son plus simple appareil est à l’image du quotidien d’un homme replié sur lui-même, paralysé par ses peurs et ses angoisses intérieures, qui s’avère incapable de regarder la vie en face. Ce monde où tout semble en suspension, comme frappé de l’apesanteur du vide sidéral, peut sembler paradoxal pour un agoraphobe qui a en principe besoin du contact rassurant des murs de son chez soi. Difficile de dire si Almendros prétend ainsi combattre le mal par le mal ou s’il ne fait que symboliser de la sorte une vie morne et non avenue qui resterait encore à édifier. Sur le rabat de la deuxième de couverture, Almendros conclut son prologue en expliquant que ce qui l’a poussé à faire ce livre, « c’est le besoin de me laver le cerveau. C’est en fin de compte un livre de développement personnel [autoayuda], non pas pour le lecteur, mais pour moi ». A en croire ces mots, Almendros semble être celui qui est le mieux parvenu à accomplir la prophétie de Jean-Pierre Klein : vaincre « le mal en le positivant comme matériau pour la reprise de la construction optimale de soi-même » (fig. 10).

Au moins deux facteurs communs rassemblent Fuster, Rabadán et Almendros. Tout d’abord, tous se dessinent pour donner des signes de vie. Leurs récits de soi sont autant de SOS, et ce n’est sans doute pas un hasard si Almendros avait intitulé son premier ouvrage autobiographique Save our Souls (Apa-Apa, 2009), titre dérivé d’un groupe amateur de métal mexicain qui s’appelait lui-même Stop our Suffering. « Abrégez nos souffrances » et « Sauvez nos âmes », on ne saurait mieux dire. Ensuite, chacun de ces auteurs écrit pour un récepteur qui n’a rien d’imaginaire et à qui ils doivent beaucoup : Fuster fait le don de son histoire à la fondation Arrels à qui il doit sa renaissance ; Rabadán se reconstruit grâce à l’affection que Ventura Durall et Carmen Mont lui porteront ; Almendros, en sauvant sa sœur et en lui redonnant la vie, reprend lui-même goût à la vie. Comme souvent, ces récits de vie ont bien peu à voir avec de simples ego-documents nombrilistes et autocentrés. Ils sont des messages d’amour et des contre-dons [18] offerts à ceux à qui ils doivent la vie et qui ont cru en eux.

[17] Almendros parvient à donner à la boîte rouge une symbolique duelle : sur la première de couverture, tout nous conduit à associer la boite à une urne funéraire : le titre tout d’abord est limpide et doit être pris au premier degré de la formule liturgique chrétienne. Le fils fait à son père le don de cette œuvre qu’il signe non pas du nom de Felipe Almendros mais du nom de son père Alfonso Almendros. La colombe prenant son envol renvoie là encore à la conception classique de l’âme du défunt qui s’élance vers les cieux éthérés, selon la symbolique de l’iconologie chrétienne, même si dans cette oeuvre le divin et le religieux semblent bien lointains. A l’inverse, en quatrième de couverture, la même boîte rouge, à présent fermée, est devenue source d’ombre. La lumière s’est éteinte et l’immense cône gris qui prolonge la boîte, et qui ne fait qu’illustrer les premiers mots du résumé (« En esos días oscuros »), exprime l’ampleur de la souffrance emprisonnée dans ce réceptacle.

[18] Au sujet de l’autobiographie comme contre-don, voir B. Mitaine, « Au nom du père ou les “autobiographies” de ceux qui ne dessinent pas (Altarriba, Gallardo, Spiegelman, Tardi) », dans V. Alary, D. Corrado et B. Mitaine (dir.), Autobio-graphismes. Bande dessinée et représentation de soi, Genève, Editions Georg, 2015, pp. 171-194. En ligne sur HAL (consulté le 29 avril 2020).