Brouillons de soi et signes de vie dans la bande

dessinée autobiographique espagnole

- Benoît Mitaine

_______________________________

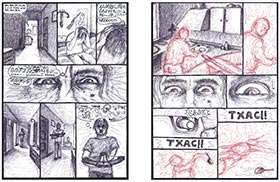

Fig. 3. M. Fuster, Miguel. 15 años en la calle, 2010

Fig. 4. A. Rabadán, Las dos vidas de

Andrés Rabadán, 2009

Fig. 5. A. Rabadán, Las dos vidas de

Andrés Rabadán, 2009

Fig. 6. A. Rabadán, Las dos vidas de

Andrés Rabadán, 2009

Dans les deux albums que Fuster réalise sur sa vie de SDF [11], il ne dit rien de son passé avant la rue ni des sept années qui se sont écoulées entre 2003 et 2010. Dans la rue, comme en prison, il n’y a plus de chronologie qui tienne et dans les presque vingt récits qui composent les deux albums, aucun ancrage chronologique ne vient jalonner le fil de la lecture. Miguel livre des bribes d’histoire à l’image de sa vie : un grand trou noir dans lequel flotte les morceaux d’une vie brisée difficiles à rassembler. Les thématiques les plus marquantes de ces histoires courtes sont la peur, la violence, la solitude, mais aussi, parfois, la solidarité et l’entre-aide entre SDF (fig. 3).

Dans ces récits fragmentaires dessinés au crayon ou au stylo noir, Miguel n’est qu’un embrouillamini de traits broussailleux qui se croisent et s’entrecroisent jusqu’à finir par former un visage. Miguel rejette la ligne claire hergéenne et opte obstinément pour la ligne crade de l’underground, celle des souterrains et des bas-fonds, celle qui heurte, qui blesse et qui salit : les mille coups de crayon avec lesquels il se griffonne sont autant de coups de griffes servant à se défigurer plus qu’à se figurer. Ils sont les signes d’un homme en souffrance, encore incapable de s’accepter. Fuster fait dans le brouillage rageur et montre dans la profonde et triste noirceur qui compose chacun de ses brouillons de soi que le chemin de la reconstruction est long et douloureux. C’est que le mal n’est pas un matériau comme les autres : il arrive bien souvent que ce soit lui qui travaille son hôte plutôt que l’inverse.

2. Andrés Rabadán : faire flèche de tout trait

Rabadán n’a pas, pour sa part, passé quinze années dans la rue, mais dix-sept années dans un centre pénitentiaire psychiatrique suite à l’un des parricides les plus médiatisés d’Espagne. Le choix de l’arme y est sans doute pour beaucoup. En ce jour du 6 février 1994 Andrés Rabadán, alors âgé de 20 ans, se livre à la police. Il annonce avoir tué son père avec une arbalète : un trait en pleine tête suivi de deux autres dans le corps pour abréger les souffrances. Fait divers en or pour la presse qui aussitôt rebaptise Rabadán « le fou à l’arbalète » (el loco de la ballesta). Diagnostiqué schizophrène délirant paranoïde, il sera jugé non responsable de ses actes pour le parricide, mais sera toutefois condamné à une peine de sureté de vingt ans de privation de liberté pour avoir commis, au cours du mois précédent l’assassinat de son père, des actes de sabotage sur le réseau ferré barcelonais ayant provoqué le déraillement de trois trains de banlieue. Cela n’excuse sans doute rien, mais de l’aveu même de la sœur d’Andrés, vivre avec leur père était un « calvaire » [12]. Faut-il y voir un lien avec le fait que la mère d’Andrés avait mis fin à ses jours par pendaison en 1982 ? Impossible de répondre à cette question, mais une chose est sûre, l’enfance du jeune Rabadán n’a rien eu d’un conte de fée (fig. 4).

En prison, Rabadán se met à dessiner, sans doute pour lutter contre le désœuvrement mais aussi, incontestablement, pour exorciser les démons intérieurs qui le hantent, comme peuvent en attester certains dessins particulièrement tourmentés. Impossible d’épiloguer sur les bienfaits éventuels de cette art-thérapie relevant plutôt de l’art brut, mais Andrés s’avère être techniquement très doué pour un autodidacte. Il parvient même à se faire exposer à plusieurs reprises dans des cafés ou galeries de Barcelone, ce qui lui permet, en 2000, de se faire repérer par le réalisateur de films Ventura Durall [13]. Ce dernier prend contact avec Rabadán et, visite après visite, devient son ami. En 2003, après neuf ans d’internement, Rabadán publie chez Plaza y Janés, un éditeur espagnol réputé, Historias desde la carcel, un livre de récits de prison. La même année, il se marie avec Carmen Mont, une aide-infirmière de l’établissement dans lequel il est enfermé, et avec laquelle il entretenait une liaison depuis deux ans. De cette union naît une fille en 2010 [14]. En 2008, Ventura Durall réalise le film Las dos vidas de Andrés Rabadán et en 2009 Rabadán publie Las dos vidas de Andrés Rabadán (Norma editorial). En 2009, encore, Ventura Durall réalise un documentaire sur Rabadán intitulé El Perdón. Enfin, en 2011, après dix-sept ans d’enfermement au cours desquels Rabadán commet une tentative de suicide et trois tentatives d’évasion, il est placé sous contrôle familial avant de retrouver la liberté totale en 2012.

Sortie après le film, la bande dessinée pourrait s’apparenter à une novellisation, soit l’adaptation d’un film en roman, mais il n’en est rien. La bande dessinée est en fait issue du story-board du scénario. Durall avait demandé à Rabadán de se charger lui-même du story-board afin d’avoir une idée aussi claire que possible de l’environnement carcéral qui allait constituer le décor principal de son film [15]. Cette première nature apparaît d’ailleurs très clairement dans les premières pages de l’album : la première planche est remplie par un texte manuscrit chargé de brosser le décor du drame qui se prépare. Seules trois petites vignettes viendront illustrer ce long récitatif (fig. 5). Douze autres pages semblables jalonnent les 136 planches de l’album. Toutefois, c’est sans doute la présence de cet étonnant fondu-enchaîné anormalement poétique situé entre les planches 5 et 6 (fig. 6) qui permet le mieux de comprendre que la bande dessinée est bien la remédiation d’un scénario pensé pour le cinéma et pas nécessairement écrit dans sa totalité par Rabadán.

Las dos vidas de Andrés Rabadán commence par un flashback de cinq planches qui permet à l’auteur de revenir sobrement et sans explications sur le drame de 1994. Le reste du récit porte exclusivement sur la vie carcérale de Rabadán. Interdit de crayon, de feutre et de peinture, Andrés réalise l’intégralité de ses dessins avec des stylos bille noirs procurés de façon illégale [16]. De la même façon, si la bande dessinée compte 136 planches (originellement en format A3), ce n’est pas parce que Rabadán était arrivé à la fin de l’adaptation du scénario, mais parce qu’il avait épuisé son quota de feuilles. Cela permet de mieux comprendre pourquoi le récit fait l’omission du mariage, événement pourtant extraordinaire dans l’existence d’un prisonnier, et se termine brutalement avec l’épisode de sa dernière tentative d’évasion en 2002 (en réaction au licenciement de Carmen Mont en raison de sa relation avec le détenu) (fig. 7).

[11] M. Fuster, Miguel. 15 años en la calle, Op. cit. ; Miguel. 15 años en la calle. Llorarás donde nadie te vea, Glénat, Barcelone, 2011. Ces deux albums sont réunis par les éditions Chula Ink sous le titre Miguel. 15 años en la calle. Obra completa (Barcelone, 2016).

[12] E. Fernández-Santos, « La negra vida de Andrés Rabadán », El País, 27 avril 2008 (consulté le 28 avril 2020).

[13] V. Durall, « Dos vidas y más de 300 cartas y visitas », A. Rabadán, Las dos vidas de Andrés Rabadán, Barcelone, Glenat, 2009, pp. 5-8.

[14] A. López « Amores presos: la cara más amable de la cárcel », La Razón, 1er mai 2010 (consulté le 28 avril 2020).

[15] « Epílogo », A. Rabadán, Las dos Vidas de Andrés Rabadán, Op. cit., pp. 146-147.

[16] Ibid.