Montage et hantise chez Charles Burns

(ToXic, La Ruche, Calavera)

- Philippe Maupeu

_______________________________

Fig. 13. Ch. Burns, Calavera,

2012

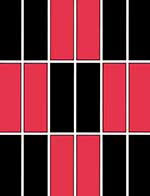

Figs. 14, 15 et 16. Ch. Burns,

pages de garde, 2010

Fig. 18. Ch. Burns, Calavera,

2014

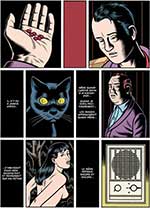

Fig. 19. Ch. Burns, ToXic, 2010

Fig. 20. Ch. Burns, ToXic, 2010

Fig. 22. Ch. Burns, ToXic, 2010

Ces trois fonctions ne sont pas exclusives l’un de l’autre, elles jouent de concert, par exemple dans cette planche tirée de Calavera (pl. 33, fig. 13) : les deux cases noire et bleu pâle (C7, C8) séparent visuellement le second niveau diégétique (strips 1 et 2) du premier (fonction syntaxique) ; le pan bleu pâle rompt avec le rouge hallucinatoire du strip 2 et prépare le motif du ciel qui se reflète dans la vitre (fonction plastique) ; le pan noir suggère (d’une manière trompeuse d’ailleurs) une perte de conscience consécutive à la chute de Johnny dans le strip précédent, et annonce le réveil de Doug (pan bleu pâle) dans la séquence narrative suivante (fonction émotive).

Entre les pages de garde et le frontispice de chaque album, sur la « belle page », Burns expose la trame de dix-huit cases verticales rectangulaires, étagées en trois strips, qu’il utilise pour les planches de sa trilogie : une combinaison de cases noires et de cases monochromes d’une teinte propre à chaque album – rouge pour ToXic, violet pour La Ruche, bleu pour Calavera (figs. 14, 15 et 16) [33]. Ce découpage ne réapparaît qu’une seule fois dans la trilogie, lors de la scène traumatique de l’agression (Calavera, pl. 43, fig. 17  ), mais il est latent dans (quasiment) toutes les autres planches. La première planche de Calavera par exemple présente une structure de surface de trois strips découpés en 4, 4 et 2 cases ; en réalité, chacune des cases est le multiple du module de base tel qu’il est défini dans les trois planches abstraites programmatiques ; d’où la perception à la lecture d’une pulsation persistante, lancinante, continue sous les variations de surface (fig. 18) [34]. Qui plus est, ces planches donnent à voir d’une manière abstraite ces effets de « tressage » (de « réseau » serait préférable) dont parle Thierry Groensteen, en vertu duquel les cases s’affranchissent de la linéarité narrative, se répondent en échos chromatiques et s’arrangent en réseaux de lecture secondaire – ici par exemple, la persistance hallucinée du cercle rouge du premier strip sur la scène « révélée » (au sens photographique du terme) dans la lumière inactinique de la dernière case. Au seuil du récit, ces grilles jettent le trouble dans la perception – c’est surtout vrai de ToXic (fig. 14) par leur effet optique troublant, hypnotique, par la tension entre appréhension globale de la page et saisie détaillante des vignettes, entre persistance rétinienne de la couleur et discrimination formelle. La perception vacille, le cerveau hésite entre les deux agencements chromatiques rouge et noir ; le filet des gouttières est tour à tour pour l’œil creux et relief, vide et plein, interstice et grille.

), mais il est latent dans (quasiment) toutes les autres planches. La première planche de Calavera par exemple présente une structure de surface de trois strips découpés en 4, 4 et 2 cases ; en réalité, chacune des cases est le multiple du module de base tel qu’il est défini dans les trois planches abstraites programmatiques ; d’où la perception à la lecture d’une pulsation persistante, lancinante, continue sous les variations de surface (fig. 18) [34]. Qui plus est, ces planches donnent à voir d’une manière abstraite ces effets de « tressage » (de « réseau » serait préférable) dont parle Thierry Groensteen, en vertu duquel les cases s’affranchissent de la linéarité narrative, se répondent en échos chromatiques et s’arrangent en réseaux de lecture secondaire – ici par exemple, la persistance hallucinée du cercle rouge du premier strip sur la scène « révélée » (au sens photographique du terme) dans la lumière inactinique de la dernière case. Au seuil du récit, ces grilles jettent le trouble dans la perception – c’est surtout vrai de ToXic (fig. 14) par leur effet optique troublant, hypnotique, par la tension entre appréhension globale de la page et saisie détaillante des vignettes, entre persistance rétinienne de la couleur et discrimination formelle. La perception vacille, le cerveau hésite entre les deux agencements chromatiques rouge et noir ; le filet des gouttières est tour à tour pour l’œil creux et relief, vide et plein, interstice et grille.

Images pétrifiantes-les fables du père et du fils

Ce battement de la perception est au cœur de la dramaturgie de la trilogie. C’est vers une appréhension phénoménale et subjective non seulement de la couleur, mais de toute image-vignette, que nous conduisent ces trois planches-seuils. Doug, pendant sa convalescence, mais également ensuite lorsqu’il est hébergé chez Tina, reste la proie d’images obsédantes comme le montre cette planche (fig. 19) : présence inquiète du père, sexualité violente et meurtrie de Sarah, et le chat noir d’encre, Inky, dont la pupille verte – semblable à celle des hommes-lézards – dit la puissance de captation de l’image et l’impossibilité de détourner le regard. Il y a beau faire, il y a beau s’endormir, dit Doug, « les images apparaissent quand même » (C6). La trilogie de Burns, et c’est peut-être là son sujet essentiel, parle de notre rapport à la violence des images, à l’état d’hébétude dans lequel elles nous laissent, à leur revenance tyrannique ; images fantômes, fantasmes non assimilables par la psyché, et dont le montage œuvre ici au retour obsessionnel. Il y a dans la trilogie de Burns une dramaturgie de la sidération : ainsi de Doug découvrant l’autel de Sarah lors de la première soirée punk, saisissement que le montage relie avec celui qu’éprouve plus tard Johnny, regardé par le fœtus d’homme-lézard depuis l’œuf répandu à ses pieds (fig. 20). On pourrait dresser le compte de ces stupeurs et regards pétrifiés, et peut-être l’horreur de la planche 9, au début de ToXic (fig. 21  ) n’est-elle pas si gratuite que cela, dans ce qu’elle montre de l’effroi mutuel du ver et de Johnny qui le regarde horrifié avalé par la Mort.

) n’est-elle pas si gratuite que cela, dans ce qu’elle montre de l’effroi mutuel du ver et de Johnny qui le regarde horrifié avalé par la Mort.

Le montage chez Burns met en œuvre le retour du même, le pouvoir de revenance et de hantise d’images qui donnent à voir dans la vie du fils une répétition de celle du père. Le soupirail est le lieu optique et fantasmatique (une plongée dans l’intimité de l’autre à son insu) où coïncident les figures du père et de son fils (de plus en plus ressemblantes au fil du récit). Ainsi quand Doug prend son père sur le fait du deuil impossible de Donna dont il contemple la photo ; lui-même se voit ailleurs, dédoublé, au début de Calavera, à travers le même soupirail, à la place même de son père, contemplant une photographie de Sarah dans une lumière rouge de révélateur photographique (fig. 18 [35]). Le trou dans le mur de briques, aux premières pages de ToXic, démarque très précisément les contours du tas de cendres laissées par le père sur le plaid rose (pl. 3, C 8 et pl. 4 C2, figs. 22 et 23). Simple jeu de rimes formelles ? Manière plutôt de suggérer par le montage comment la figure (dessinée par la cendre) s’inverse en son absence, donne à voir le manque du père mort (ses cendres dispersées par Doug) et de ce qu’il a à jamais tu à son fils, et comment Doug en pénétrant par cette brèche s’apprête malgré lui à mettre ses pas dans ceux de son père.

Throbbing Hearts articule sur le plan imaginaire cette répétition des fables du fils et du père. Ce comics mélo et pervers dont Sarah est férue rejoue sempiternellement le même scénario sentimental : une femme pour deux hommes (écho à la liaison de Sarah et Doug, sous la menace de Larry), un homme entre deux femmes (le père, Donna et la mère de Doug). Dans une séquence importante de La Ruche, Suzy (double de Sarah) explique à Johnny le plaisir paradoxal qu’elle éprouve à cette lecture :

Alors voilà Danny, au début de l’histoire. Il a l’air d’un type sympa, normal. (…) Sherry a tous ces délires mystiques et curieusement, elle finit toujours avec des salauds, plutôt violents… On découvre aussi qu’elle a avorté deux fois et je crois que ça l’a fichue en l’air… (…) Quand elle rencontre Danny elle se dit qu’elle peut refaire sa vie… Mais à la fin du n° 38 Billy débarque, son ex qui s’est retrouvé en taule pour avoir tabassé un flic ! (La Ruche, pl. 14 [36]).

« Mis à part quelques détails, toutes les histoires se ressemblent », dit ailleurs Suzy (Calavera, pl. 10, C2). Les deux histoires se répètent l’une l’autre, mais Doug n’en saura jamais le fin mot : il manque deux numéros de la série, n°39 et 40, introuvables [37] (La Ruche, pl. 50, C2), et si Johnny sollicite l’aide de son étrange guide, celui-ci ne lui sera d’aucun secours… On saura juste que le père, sous la figure improbable de cet homme-enfant, invite son fils à reproduire dans la Ruche son hébétude horrifiée face à l’enfantement et à la paternité. Les deux biographies restent lacunaires ; si elles se recoupent et se superposent, c’est non seulement case sur case, mais aussi faille sur faille, lacune sur lacune, oubli sur oubli. Toutes les histoires se ressemblent, certes, mais toutes les histoires sont fragmentaires, incomplètes, travaillées par la répétition compulsive et l’oubli.

[33] Cette couleur est également utilisée pour la « fausse page » correspondante à fond perdu, entièrement monochrome, pour la double page de garde, ainsi que pour la tranche toilée de l’album en hommage au format et à la texture des albums de Tintin, et plus largement de la BD franco-belge de l’âge classique (années 50-60).

[34] Pulsation qui contribue par exemple à la montée en tension qui précède l’agression de Doug, racontée par Doug lui-même (Calavera, pl. 37, 38 et 43), récit dramatiquement scandé par les récitatifs blancs sur noir.

[35] Comparer les planches de Calavera (pl. 1, dernier strip, et pl .2, C1-2) et ToXic (pl. 50, dernier strip, et pl. 51, C1-2), consacrées l’une à Doug et l’autre au père : les figures du père et du fils se superposent au sein du dispositif optique du soupirail ; les deux couples d’images occupent le même « site » sur la planche, ce qui renforce l’effet de répétition.

[36] Sarah fait elle-même de la figuration dans une planche de Throbbing Hearts à l’incipit de La Ruche pl. 1, C8 ; comparer avec id. pl. 8, C4 et C5).

[37] Peut-être une « clé » symbolique, ou un appât pour les critiques.

![]()