Placer sa voix : la parole, le discours

et le son dans l’image.

Entretien avec Pierre Fresnault-Deruelle

- Laurent Gerbier

_______________________________

LG. – Cette réflexion sur les instruments de production du « sonore » dans la bande dessinée a été importante pour tes travaux suivants ?

PFD. — En fait, non, pas très importante. Parce que, ce qui m’intéresse, au fond, c’est l’image. Encore aujourd’hui, c’est d’abord l’image qui m’intéresse, et notamment les images qui me sont chères, et éminemment celles d’Hergé [5]. Bien sûr, pour étudier ces images, je passe par la bulle et par le texte, mais mon objet principal, c’est bien ce que font les images : d’où elles proviennent, comment elles s’ordonnent, de quelle manière elles racontent. Mon intérêt pour le texte ne disparaît pas, mais il prend sa place par rapport à ce que je fais sur l’image. Et ce qui m’intéresse, en fait, c’est de l’ordre du jeu : comment ces dispositifs et ces bricolages parviennent à produire des affects, du sens, des impressions, parfois quasi-intraduisibles, en tout cas spécifiques.

LG. — En t’écoutant, j’ai presque l’impression que tu parles d’une troisième « place » du texte dans la bande dessinée ! On a parlé du texte « en conserve », c’est-à-dire le texte qui prend place dans des espaces que le dessinateur a soigneusement délimités à cet effet : les bandeaux, par exemple, ou les bulles. Puis on a évoqué une autre place du texte, celle de l’onomatopée : cette fois ce n’est plus du texte en conserve, c’est du texte « au naturel », peint à même l’image. Et il y aurait donc aussi une troisième sorte de « texte », au sens figuré : le discours qui gouverne l’articulation entre les images, leur manière de composer une séquence et de faire récit. Est-ce que ce virage que tu décris dans ton travail, ce n’est pas aussi un mouvement qui consiste à passer d’une de ces textualités à une autre, c’est-à-dire de la place du verbal dans la bande dessinée à la discursivité intrinsèque des images de bande dessinée ?

PFD. — Oui, en effet… Il faut dire qu’à ce moment-là, je ne suis plus très sûr de moi ; ou plutôt je ne suis plus très sûr de « ma » sémiologie. D’ailleurs, pendant quinze ans, je n’ouvre pratiquement plus aucun livre de sémiologie : ils me tombent des mains. Récemment, j’ai voulu relire un article d’Alain Picquenot, un gros article de sémiotique greimassienne sur les grandes vignettes [6]. J’étais en train d’étudier la fameuse grande vignette de l’arrivée des personnages d’Hergé dans Le Temple du Soleil, qui est un sommet expressif formidable, et je me suis dit : « tiens, si j’allais voir ce que racontaient mes petits camarades il y a trente ou quarante ans ». Mais j’ai refermé très vite l’article : ce n’est plus du tout un instrument utile pour moi. On fabriquait à l’époque de grosses machines pour écraser des moustiques. C’est lié au logocentrisme dont tu parlais tout à l’heure, et au structuralisme – que je ne renie pas du tout, simplement je me suis éloigné de cette façon de faire, j’ai abandonné cette armature méthodologique très rigide, très étouffante. Et, en quittant cette scientificité prétendument « hard », j’ai aussi délibérément abandonné un peu de rigueur dans mon discours.

LG. — Ce virage est en partie collectif : quand on s’intéresse à l’historiographie des études de bande dessinée des années 1970 aux années 2000, on voit bien ce reflux d’une armature formelle blindée, qui ne marque d’ailleurs pas du tout un reflux des études de bande dessinée elles-mêmes, au contraire, mais bien une transition méthodologique. Cependant, si je ne me trompe pas, dans ton cas ce virage correspond aussi à une transformation disciplinaire : à partir de ton arrivée à la Sorbonne, tu es conduit à prendre en charge des cours d’histoire de l’art, ce qui transforme tes pratiques. C’est intéressant, parce que tu passes de la sémiotique, une discipline plus à l’aise avec le texte qu’avec les images, à l’histoire de l’art, une discipline plus à l’aise avec les images qu’avec le texte. Que devient ton intérêt pour le texte, dans cette transition que tu as parfois décrite comme un glissement de la sémiotique à la poétique [7] ? Est-ce qu’il se dissout dans l’histoire de l’art ?

PFD. — Non, il ne se dissout pas : il se déplace. Je me mets à pratiquer systématiquement la description des images. C’est une démarche qui relève de la poétique, parce qu’elle s’interroge sur ce que fait l’objet qu’elle étudie, sur ses effets. Au lieu de chercher à relever et à compiler des structures signifiantes, je m’installe devant l’image, et je me demande ce qu’elle me fait, comment elle le fait, et par-dessus tout, comment je vais pouvoir en parler. Mettre des mots là-dessus, c’est très difficile. Ce sont des heures, de très longues heures de travail d’écriture, de réécriture, de recherche du mot juste, de la bonne formulation ; je peux passer des journées entières à tourner autour d’une image et à réécrire cinq, six, sept fois ce que je veux dire, parce que je ne suis pas content de la manière dont j’ai agencé les mots, parce que je cherche une manière pas trop idiote, pas trop redondante, assez spécifique, de saisir l’objet que je suis en train de lire et d’éprouver en face de moi. En fait, je suis constamment à la recherche d’une certaine économie d’écriture : c’est la clef de cette ekphrasis que je me suis mis à pratiquer d’abord par obligation professionnelle, puis ensuite par goût et par plaisir – parce que c’est aussi une question de plaisir. Ce qui me hante, c’est que si, moi, je prends plaisir à écrire sur des œuvres que j’aime, je veux que le lecteur aussi y trouve du plaisir. Alors je me demande sans cesse si ce que j’écris est lisible, intelligible, fluide, agréable. Il y a cette peur-là, tout le temps. Le lisible de l’image, c’est aussi la conscience permanente d’être lu.

LG. — Oui : un texte qui tombe des mains, tu sais ce que c’est, tu viens de le rappeler, donc tu n’as pas envie d’en produire un à ton tour ! Ton souci d’être lu, il vient du souvenir constant de ce que c’est que de lire. Mais est-ce que cette conscience d’être lu transforme ta réflexion sur la lisibilité de la case, de l’image, ou de la bulle ?

PFD. — Oui, oui, tout à fait. Et d’abord parce que la manière dont je vais écrire va aussitôt transformer mon expérience de la case : l’écriture fait rebondir mon désir de description. En regardant ce que me fait l’image, je cherche les mots pour dire ce que j’ai vu, mais en regardant à nouveau (parce qu’il n’y a de lecture que dans la relecture), je m’aperçois chaque fois que les mots m’aiguillent aussi vers ce que je n’avais pas vu. C’est là qu’il y a un gros travail d’écriture indispensable : quand je m’installe à mon bureau, devant l’image, j’ai avec moi un imaginaire de vocabulaire, un stock possible de mots, et la manière dont je les dispose m’aide à construire l’image dont je ne vois pas bien encore pourquoi elle est intéressante. En travaillant cette matière des mots, je rends l’image non seulement encore plus intéressante, mais aussi encore plus agréable à regarder : une fois que j’ai écrit mon texte, il transforme l’image. Dans l’écriture, il y a évidemment la recherche d’un surplus de plaisir.

LG. — Donc, après le texte dans ses espaces réservés, puis le texte à même la surface graphique de l’image, puis la discursivité qui articule les images entre elles, on aurait là, si je te suis, une sorte de quatrième espace du texte dans la bande dessinée, celui de l’écriture sur la bande dessinée. C’est un texte qui est hors de la bande dessinée elle-même, mais qu’elle appelle et rend possible.

PFD. — Oui, exactement. C’est un texte qui est rendu possible, et désirable : il n’est pas seulement là pour comprendre, mais aussi pour augmenter le plaisir. C’est une heuristique hédoniste, si on veut. Elle est d’ailleurs très paradoxale : tu souffres, parce que tu n’es jamais pleinement content de ce que tu écris, mais quand tu y arrives c’est d’un jouissif absolu.

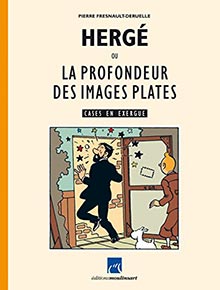

[5] Voir, entre autres, Pierre Fresnault-Deruelle, Hergé ou la profondeur des images plates, Bruxelles, Ed. Moulinsart, 2002, et Hergéologie. Cohérence et cohésion du récit en images dans les aventures de Tintin, Tours, PUFR, « Iconotextes », 2012.

[6] Alain Picquenot, « La grande vignette et le récit », Communications, n° 24, 1976, pp. 177-196 (en ligne. Consulté le 28 février 2022).

[7] Laurent Gerbier, « Fraxinologie, ou les souterrains de l’Hergéologie », postface à Pierre Fresnault-Deruelle, Hergéologie. Op. cit., pp. 171-187, et « Pierre Fresnault-Deruelle, un homme de l’image », entretien avec Thierry Groensteen, Neuvième Art 2.0, janvier 2017 (en ligne. Consulté le 28 février 2022).

![]()