Les merveilles de La Nature. Illustration et

vulgarisation scientifique dans la seconde

moitié du XIXe siècle

- Axel Hohnsbein

_______________________________

Fig. 1. Exemples de mise en page. La Nature, 1885

Fig. 2. « Forêt de Cereus Dyckii... », La Nature, 1876

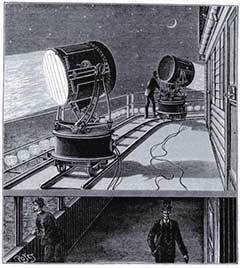

Fig. 3. « L’éclairage à l’Exposition universelle

de 1889... », La Nature, 1889

Ces statistiques valident l’impression que ne manque pas de susciter le feuilletage de La Nature : la quantité même d’images et leur variation tant en termes de tailles que de thématiques nourrit l’illusion d’un horizon illimité d’objets à contempler. Pour paraphraser Baudrillard, « il y a quelque chose de plus dans l’amoncellement que la somme des produits : l’évidence du surplus, la négation magique et définitive de la rareté, la présomption maternelle et luxueuse du pays de Cocagne » [11]. On constate ici à quel point le grand magasin et le magasin de papier visent à procurer les mêmes sensations : ce ne sont pas tant les objets isolés qui comptent, que leur variété et cette « espérance violente qu’il y en ait non pas assez mais trop, et trop pour tout le monde » [12]. Il y a quelque chose de magique à l’œuvre au sein de la presse de vulgarisation scientifique, et tout particulièrement dans La Nature : la quantité phénoménale de volumes, issue de la parution métronomique, des décennies durant, de livraisons richement achalandées, nourrit l’idée d’une science pourvoyeuse de bienfaits infinis. L’illusion est soigneusement entretenue par la souplesse inégalable de la maquette : entièrement soumis aux impératifs du maquettage, le texte s’écoule parmi des illustrations dont la disposition et la taille ne cessent de varier d’une page à l’autre, devenant pour ainsi dire bruit blanc pour un lecteur devenu spectateur (fig. 1).

La réussite d’une telle illusion implique nécessairement des sacrifices, la stratégie éditoriale de La Nature consistant à compliquer le repérage rationnel des images. Refuser de créer une table des illustrations, c’est en effet obliger le lecteur à feuilleter le volume pour retrouver une image qu’il a appréciée, et c’est augmenter ses chances de tomber sur dix autres images tout aussi séduisantes. De cela découle un paradoxe merveilleux : d’un point de vue éditorial, le texte prime toujours sur l’image mais, visuellement parlant, la présence des images est obsédante. Au bout du compte, s’affirme la complémentarité/rivalité de trois modes de lecture possibles : une lecture linéaire tenant compte du feuilletage précontraint (lenteur du parcours en temps réel numéro par numéro, le texte importe autant que l’image) ; une lecture buissonnière résultant d’un feuilletage personnalisé (rapidité du survol tome par tome, l’illustration prime probablement sur le texte) ; une lecture systématique, le sujet recherché étant directement ciblé dans la table des matières du volume (lecture de spécialiste, le texte prime sur l’image). En tant que publication périodique, La Nature se découvre d’abord de livraison en livraison, ces dernières étant rassemblées en volume à la fin du semestre : les tables des matières complètes étant publiées à la fin du semestre seulement, La Nature privilégie en premier lieu l’errance merveilleuse avant de donner au lecteur la possibilité de s’orienter dans le volume. Venons-en à présent à l’usage des légendes, qui jouent un rôle essentiel dans la relation que noue le lecteur avec les illustrations.

Les légendes de La Nature

Les légendes employées portent majoritairement sur le contenu de l’image. Un petit nombre d’entre elles évoque cependant l’origine matérielle de l’illustration. Dans ce cas, elles se voient complétées de la locution prépositive « d’après », les formules les plus usitées demeurant « d’après nature » et « d’après une/des photographies ». Là encore, l’évolution n’est pas linéaire, mais l’illustration d’après photographie connaît un pic très visible au cours de la décennie 1890, moment où le gélatino-bromure d’argent autorise l’ensemble de la société à pratiquer la photographie à main levée et sans réglages complexes [13]. Exceptionnel à tout point de vue, le second semestre 1893 propose par exemple 337 illustrations, dont 97 « d’après une/des photographie(s) ». Une fois entré dans le XXe siècle, La Nature signale de moins en moins l’origine des images, la photogravure contribuant à la banalisation de l’illustration. Ce n’est pas encore le cas pour le second XIXe siècle, où l’illustration demeure encore objet d’émerveillement populaire et soulève d’âpres querelles au sein des cercles bibliophiles [14].

En tant que marqueur d’une époque, l’usage de la formule « d’après » a trois implications : tout d’abord, du point de vue scientifique, c’est un moyen pour La Nature de montrer son sérieux en signalant le mode d’obtention du document, qu’il soit réalisé « d’après nature », « d’après une gravure ancienne », « d’après l’album de » telle ou telle personnalité, « d’après un croquis » ou « une aquarelle » de tel ou tel autre personne ou, bien entendu, « d’après une photographie » (nous soulignons). Une telle précision a pour conséquence de fétichiser les objets, et tout particulièrement l’objet photographique, plus présent que les autres ; c’est d’autant plus vrai que cette précision se suffit souvent à elle-même, le lecteur ne sachant pas qui a pris le cliché, quand, et comment ce dernier est arrivé à la rédaction. Pour le lecteur, ces « photographies » se matérialisent donc comme par magie dans les pages du périodique.

La seconde implication est d’ordre éditorial. Thierry Gervais précise à propos de L’Illustration que « le seul moyen de discerner systématiquement une photographie d’un dessin est de se référer aux légendes » [15] : parsemer le volume d’illustrations dont certaines légendes précisent la source matérielle montre à quel point La Nature a conscience des enjeux de la gravure. En insistant sur ces « d’après », le périodique cherche à substituer l’original à la copie dans l’imagination du lecteur : ces locutions prépositives sont autant de leviers permettant de modifier les représentations de la gravure, qui perd son statut unidimensionnel et revendique, selon la formule de Ségolène Le Men, sa nature de « commutateur entre différentes formes artistiques » [16]. Dès lors, il y a du jeu dans l’image, au lecteur de combler par son imagination le décalage entre la gravure et l’original, décalage introduit à la fois par les techniques propres à la gravure et l’emploi possible d’un dessinateur pour interpréter le cliché. Prenons un premier exemple : La Nature propose en 1876 une image représentant une forêt de cactus « d’après une photographie de M. Lewis, ingénieur ». Les deux signatures au bas de l’image indiquent deux relais interprétatifs : le dessinateur Albert Tissandier (en bas à droite) et le graveur Smeeton-Tilly (en bas, centre gauche). Le dessinateur a-t-il « embelli » l’image, le graveur a-t-il restitué fidèlement les tons de gris, etc. ? Fétichisée, l’image photographique n’en est pas moins absente : un décalage poétique se crée à mesure que le merveilleux scientifique infiltre les hachures de la gravure (fig. 2).

Le décalage est d’autant plus remarquable que, à quelques rares occasions, les sources se superposent : La Nature met par exemple en scène l’éclairage à l’Exposition universelle de 1889 dans une illustration « faite d’après nature et d’après une photographie de M. Neurdein » (fig. 3) : la légende commente le processus créatif de Poyet et parasite la valeur documentaire de la photographie originale, sachant que l’image produite propose un point de vue impossible, le graveur s’inspirant de ces maisons de verre si populaires dans l’illustration du XIXe siècle [17]. La généalogie matérielle de l’image se trouble, le merveilleux scientifique sortant renforcé de cette fusion entre réalité (« d’après nature »), document (« d’après une photographie »), interprétation artistique (« composition »), influence générique (les maisons de verre) et rendu global de la reproduction (via les techniques du graveur).

[11] J. Baudrillard, La Société de consommation, Paris, Denoël [réédition Gallimard, « Folio »], 1970, p. 19.

[12] Ibid.

[13] Le détail des occurrences pour chaque volume est reproduit en annexes de notre billet « Les illustrations de La Nature : approche quantitative ».

[14] J. Schuh et A.-C. Royère (dir.), L’Illustration en débat : techniques et valeurs (1870-1930), Reims, EPURE, 2015.

[15] T. Gervais, L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information (1843-1914), thèse de doctorat, EHESS, 2007, p. 101.

[16] S. Le Men, La Cathédrale illustrée, Paris, Hazan, 2014 [première éd. 1998], p. 19.

[17] Les maisons de verre permettent de voir une habitation en plan de coupe, la façade étant escamotée : le lecteur/spectateur peut ainsi observer l’intérieur comme s’il s’agissait d’une maison de poupées. Voir Ph. Hamon, « La bande sans case, la case sans bande, et la BD sans la BD (maisons de verre, cimaises, défilés, trains et parodies », Le Magasin du XIXe siècle, n° 6, 2016, pp. 79-84.

![]()