- Susan Pickford

_______________________________

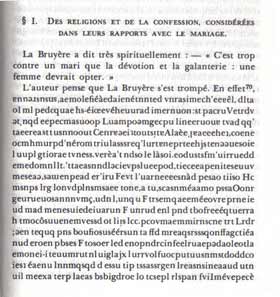

Fig. 1. Xavier de Maistre, Voyage autour de ma

chambre, chapitre XII, 1794

Dans un livre célèbre, Daniel Sangsue a qualifié de « récit excentrique » des textes qui se caractérisent par « [la] discontinuité, une composition problématique, des digressions, une hypertrophie du discours narratorial et une atrophie de l’histoire racontée » [1]. De tels récits fleurissent dans les cercles littéraires avant-gardistes dans le sillage de Tristram Shandy de Laurence Sterne (1760-69). Le summum de l’excentricité est atteint par l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept Châteaux de Charles Nodier (1830), qui feint de reprendre la narration interrompue d’un récit qui commence dans Tristram Shandy. Le récit, tout aussi interrompu dans sa version nodiérienne, ne sert que de prétexte à un bouquet d’extravagances narratoriales et typographiques qui font de ce livre un chef-d’œuvre de fantaisie. Le récit excentrique, par définition élément marginal du marché littéraire, a été le plus souvent boudé par le public (l’éditeur du Roi de Bohême a été forcé de déposer le bilan à cause des frais ruineux de la publication) et il finit par disparaître face à la mode du réalisme dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Les excentricités narratologiques que signale D. Sangsue trouvent souvent un pendant dans une certaine extravagance paratextuelle qui s’affiche de manière visuelle. En feuilletant le livre excentrique, le lecteur est en effet frappé par la dimension hautement visible de certains aspects excentriques inspirés par les bizarreries typographiques dans Tristram Shandy telles que les pages noire et marbrée. On peut penser par exemple au chapitre de tirets dans le Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre (fig. 1), le chapitre « Le meilleur du livre » dans Moi-même, récit de jeunesse de Charles Nodier (fig. 2), ou encore le charabia typographique mis en scène dans la Physiologie du mariage de Balzac (fig. 3). L’excentricité littéraire signale souvent son altérité narratologique en mettant en scène sa différence iconique. Nous voudrions cerner l’équivalent de l’excentricité narratologique dans un genre qui croise les domaines textuel et iconique : la bande dessinée. Celle-ci émerge dans les années où la deuxième génération de l’excentricité littéraire après Sterne connaît son apogée dans l’Histoire du Roi de Bohême. En effet, la bande dessinée naît vers la fin les années 1820 sous la plume de Rodolphe Töpffer avec ses charmantes « histoires en estampes » : L’Histoire de M. Vieux Bois (1827), M. Jabot (1831), M. Pencil (1831), etc. Töpffer - auteur également des très excentriques Voyages en Zigzag - souligne lui-même l’aspect novateur de l’interdépendance sémiotique texte-dessin dans ces « petits livres (...) de nature mixte » :

Les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman, d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose [2].

Cet article examinera le transfert des effets « excentricisants » de la structure narratologique vers son équivalent dans le domaine iconique à travers un album de bande dessinée produit par Gustave Doré à l’âge de dix-neuf ans. Nous cernerons les équivalents des discontinuités, des digressions, des hypertrophies, etc. qui caractérisent le récit excentrique tel que D. Sangsue le définit. Comment s’exprime la digression au sein de l’image, objet fondamentalement discontinu [3] ? Quelle équivalence peut-on trouver à la notion de discontinuité ou d’hypertrophie narrative dans le domaine iconique ? Comme nous le verrons, l’excentricité réside non pas au sein de l’image elle-même (car, comme Thierry Groensteen le signale, l’image n’offre aucune unité sémiotique minimale), mais plutôt dans des effets dus à la manière dont le dessinateur les sertit dans la case.

La rhétorique de la case de bande dessinée - l’équivalent de la structure narratologique du récit - est décrite par Thierry Groensteen [4] en fonction de ses paramètres spatio-topique (forme, superficie, site sur la page) et arthrologique (comment le dialogue s’installe entre les cases). En ce qui concerne la mise en page, T. Groensteen reprend la conception rhétorique de la case élaborée par Benoît Peeters [5], selon laquelle la dimension de la case est dictée par l’action qui s’y déroule. B. Peeters oppose cette conception rhétorique qui voit varier la superficie de la case à la conception conventionnelle où les cases sont de format constant. T. Groensteen renomme la conception conventionnelle de B. Peeters la « conception régulière » et réserve le terme de « conventionnel » pour la mise en page à cases de format variable, car il s’agit de la pratique dominante adoptée spontanément par les auteurs/artistes de BD.

Le degré zéro de la mise en page est une mise en page conventionnelle, où le format des cases, quoique variable, est toujours dicté par l’action qui s’y produit, sans inadéquation d’échelle. Il en est ainsi depuis les premières bandes dessinées de Rodolphe Töpffer. En effet, Töpffer n’exploite guère le potentiel rhétorique de l’espace intérieur de la case, se contentant presque sans exception de montrer les personnages de plain-pied, presque toujours de profil, et bien centrés dans la case. Il se place lui-même en tant qu’« observateur » dans l’axe des personnages ; il ne pratique ni la plongée ni la contre-plongée. Il adapte sa position, et par conséquent la taille des personnages, à l’action : dans une scène avec une ou deux personnes, les figures occupent beaucoup de place ; dans les scènes de foule, le dessinateur-narrateur « recule » de sorte à maintenir une échelle adéquate.

[2] Préface de M. Jabot, cité dans T. Groensteen et B. Peeters, L’Invention de la Bande Dessinée, Paris, Hermann, 1994, p. 20.

[3] « Le cadre d’une œuvre plastique (...) conditionne sa réception visuelle. En autonomisant l’œuvre, en l’isolant de la réalité extérieure, il accomplit sa clôture et la constitue en objet de contemplation » (T. Groensteen, Système de la Bande Dessinée, Paris, PUF, 1999, p. 40).

[4] Ibid.

[5] B. Peeters, Case, Planche, Récit : Comment lire une BD, Tournai, Castermann, 1991.