[34] K. Rudy, « Sewing as Authority in the Middle Ages », Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, vol. 6, n° 1, 2015, pp. 117-132 [en ligne au format PDF. Consulté le 10 novembre 2022].

[35] Pl. Lefèvre, L'Ordinaire de la collégiale, autrefois cathédrale, de Tongres d'après un manuscrit du XVe siècle. 2. Le sanctoral, Leuven, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1968, pp. 468-469.

[36] J. Brassine, « Deux placards tongrois inédits », Het Boek, année 26, 1940-1942, pp. 19-25 (ici p. 20) [en ligne au format PDF. Consulté le 10 novembre 2022].

[37] « Iste reliquie ostenduntur in ecclesia tungrensis de septennio in septennium undecima die julii et quindecim diebus sequentibus ».

[38] Sur le thème des ostensions publiques des reliquaires, voir H. Kühne, Ostensio reliquiarum: Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funktion der Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum, Berlin, De Gruyter, 2000.

[39] B. Williamson, Reliquary Tabernacles in Fourteenth-Century Italy. Image, Relic and Material Culture, Woodbridge, Boydell Press, 2020.

[40] A. M. Migdal, Regina Coeli. Les images mariales et le culte des reliques, entre Orient et Occident au Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2017.

[41] D. Preising, « Bild und Reliquie. Gestalt und Funktion gotischer Reliquientafeln und –altärchen », Aachener Kunstblätter, Bd. 61, 1995-1997, pp. 13-84 (ici pp. 23-24).

[42] N. Zchomelidse, « Liminal Phenomena: Framing Medieval Cult Images with Relics and Words », Viator, vol. 47, n° 3, 2016, pp. 243-296 (ici p. 253).

[43] H. Belting, L’Image et son public au Moyen Age, Paris, Gérard Montfort, 1998 (en part. pp. 239-261).

Le tableau-reliquaire,

un dispositif à transformations

- Brigitte Roux

_______________________________

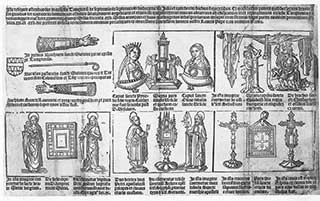

Fig. 11. Placard de Tongres, v. 1516

Mais revenons à la mise en scène de la relique réelle au centre du triptyque. Bordé d’une chaîne de perles, le fragment du voile de la Vierge est fixé sur un tissu de soie rouge bordé d’un cadre métallique, qui redouble celui cernant la relique. Une authentique en parchemin, avec une inscription du XVe siècle, indique « De capitegio beate Marie Virginis » (« du voile de la sainte Vierge »), tandis que le nom de Marie est brodé au-dessus du voile. D’autres petites lettres individuelles et des pendentifs ont été cousus sur la soie verte sur laquelle repose le tissu de soie rouge. Enfin, une broderie représentant l’apparition dans les nuées de Dieu bénissant complète la composition. On ne peut qu’être frappé par la multiplication des cadres. Ils assurent la délimitation de l’espace autour de la relique, en l’isolant de son environnement, et ce faisant, en informent profondément la perception. Autrement dit, ils lui confèrent authenticité et autorité [34]. Cette relique mariale n’est autre que le voile que la Vierge aurait porté au moment de l’Annonciation, un thème auquel se réfère directement la peinture des volets latéraux du triptyque.

Par rapport aux exemples précédents, la nouveauté de ce triptyque réside dans le dédoublement de la relique réelle et de la relique figurée. Contrairement aux reliquaires mosans, les anges ne présentent plus la relique elle-même, mais sa représentation, ce qui constitue un déplacement d’accent, de la relique vers son image. La raison de la reproduction de la relique en peinture tient peut-être à l’usage rituel de ce reliquaire. Il est ouvert lors de fêtes liturgiques importantes, en particulier lors des fêtes mariales, et affiche en son centre le voile de la Vierge. D’après le Liber ordinarius de Notre-Dame de Tongres (1435/6), les reliquaires sont sortis de la chambre à reliques aux fêtes majeures et portés en procession dans l’église, pour finalement être exposés tous ensemble sur le maître-autel de l’église [35]. De plus, ils sont présentés, chaque sept ans, du haut de la galerie de la façade occidentale [36]. Il est probable que seul le voile de la Vierge et non l’ensemble du triptyque était exhibé, comme le suggère un placard d’indulgences promulguées sous le pontificat de Léon X (1513-1521) où ne figure que la partie centrale du tableau-reliquaire (fig. 11). Comme l’indique le texte liminaire de cette estampe [37], tous les reliquaires représentés sont ceux qui prenaient part à l’ostension septennale à Tongres, qui se déroulait la même année que celles de Maastricht et d’Aix-la-Chapelle [38]. Parmi les objets représentés sur le placard, on repère le voile de la Vierge situé entre les statuettes-reliquaires de la Vierge et de saint Jean-Baptiste (en bas, à gauche). Au lieu du triptyque entier, seule la relique encadrée est figurée, le triptyque restant probablement exposé sur le maître-autel. En effet même en l’absence de la relique textile, le reliquaire en garde le souvenir étant donné la présence de son image. Celle-ci peut s’y substituer, voire la re-présenter à part entière.

Cet exemple marque l’aboutissement d’une série de reconfigurations des tableaux-reliquaires, où le rapport relique-image se trouve renversé. Au lieu que les reliques soient servies par les images – par exemple lorsque des anges les portent – ce sont elles désormais qui transforment les images en relique. A ce titre un groupe de reliquaires du XIVe siècle réalisés à Sienne [39], dont la forme se diffuse par la suite en Europe centrale [40], illustre littéralement ce phénomène de déplacement des reliques en périphérie au profit de l’image qui occupe désormais le centre du dispositif. Quelle que soit leur forme – tableau unique, diptyque ou triptyque –, elles répartissent une à une les reliques dans des logettes percées le long du cadre entourant l’image centrale – pièce orfévrée, verre églomisé ou peinture –, comme le tabernacle-reliquaire avec une Vierge à l’Enfant, réalisé par le Siennois Naddo Ceccarelli vers 1350 (fig. 12). Qu’est-ce qui importe le plus dans ces objets : l’image, les reliques, ou les deux ensembles ? Quel type de rapport entretiennent-elles : concurrence, équivalence, complémentarité ? Suivant l’interprétation de Dagmar Preising, le tabernacle de Baltimore combine la présence in effigie de la Vierge à l’Enfant et celles in corpore des reliques du cadre qui forment de concert la communion des saints [41]. Nino Zchomelidse suggère en outre que, comme les reliques du cadre n’établissent pas la présence réelle du saint représenté – en effet, il n’y a pas de correspondance entre la représentation centrale et les reliques latérales –, celles-ci accentuent plutôt la sacralité de l’image elle-même [42]. Sur ces objets, les reliques font littéralement surface. Au lieu d’être enfermées dans un contenant, elles se répartissent sur le pourtour de l’objet, soulignant la valeur iconique de l’image qu’elles encadrent et la hissant au statut de relique.

En résumé, le rapport relique/image se transforme au cours du Moyen Age, témoignant d’une certaine concurrence de l’une envers l’autre. S’il apparaît que dans les reliquaires les plus anciens, c’est la relique qui constitue le cœur de ces dispositifs, les exemples postérieurs du XIIIe au XVe siècle montrent un renversement hiérarchique progressif qui consacre la victoire du culte des images sur le culte des reliques [43]. Les tableaux-reliquaires, qui articulent souvent les deux, s’affirment comme des dispositifs à transformations à plusieurs titres. Ce sont des objets mobiles et convertibles engageant des points de vue multiples : les différentes couches qui les composent se déploient grâce au glissement d’un couvercle, à l’ouverture de volets ou d’une grille. En outre, les cadres enchâssés ou les figures d’anges, mais aussi l’intégration des reliques dans un discours iconographique, conduisent parallèlement le regard du dévot à travers et au cœur de ces objets pour s’approcher d’elles. La performance de révélation qui se produit au cours du rituel liturgique, aussi bien pour celui qui manipule l’objet, que pour celui qui voit la manipulation se faire, non seulement réactive la mémoire des choses saintes, affirme la présence du (ou des) saint(s), mais aussi émeut l’esprit, facilitant le passage de choses visibles aux choses invisibles. Le ductus conduit le regard par la dispositio, non pas des mots, mais des mécanismes formels des reliquaires, au plus près de la matière sacrée. Toutefois, plutôt que de livrer les reliques dans leur immédiateté, ces dispositifs constituent la promesse d’une vision future, ultime objet du désir du chrétien : la vision béatifique.