Emblématique, bricolage

et conscience sémiotique

- Pierre Martin

_______________________________

Fig. 19. A. Sadeler, Hierographia Ducum

Venetorum, 1603

Fig. 20. A. Sadeler, Immortale quod opto, 1603

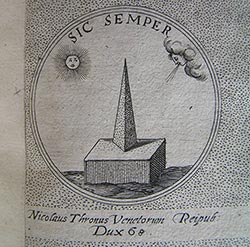

Fig. 21. A. Sadeler, Sic semper, 1603

Avant de refermer le livre du parent prestigieux de Tobias Sadeler, revenons en arrière au commencement du recueil de devises proprement dites, à la toute première planche de six gravures, une belle surprise nous y attend (fig. 19).

La cinquième devise en effet est pourvue d’un motto qui s’offre comme une variante du titre de notre frontispice : « Immortale quod opto » (fig. 20).

Comme dans le frontispice, le motif principal est un personnage allégorique, une femme dont le visage est ostensiblement tourné vers le ciel où d’épais nuages ne l’empêchent pas de voir des rayons de soleil. Selon le commentaire, le filet qu’elle foule au pied montre qu’elle sait surmonter les ruses de Satan, raison pour laquelle elle a la sagesse de mépriser les récompenses d’une fausse gloire signifiée par le palmier et le laurier, dont le feuillage est condamné à se flétrir, et à choisir la récompense de la vraie vertu. Or ce discours sur le mépris des choses caduques et de la fausse gloire en particulier a une place importante dans le traité de Nieremberg, et il me semble que la pyramide, au-dessus du basilic, est chargée de représenter cela. Quel est en effet le symbolisme accordé généralement à la pyramide ? La stabilité, la résistance aux vents et aux tempêtes, la permanence dans le temps du monument commémoratif font que malgré la mort le pharaon ou grand personnage survit dans une mémoire collective qui se perpétue. C’est le sens de la troisième devise, sur la même planche, « Sic semper » (fig. 21), et Anselme de Boodt précise bien – comme le précise Ricciardi dans son dictionnaire des symboles [43] – qu’on dessine indifféremment une pyramide ou un obélisque.

Mais nous savons bien, dit Nieremberg, qui prend l’exemple d’Alexandre dit le Grand, que le temps finit par triompher, et qu’il ne reste rien ou pas grand-chose de ce qui fonde cette vaine gloire [44]. Bien plus, dans la perspective chrétienne du traité qui oppose l’éternité et une telle forme de permanence attachée à l’orgueil et parfaitement illusoire, puisque mesurée à l’échelle du temps humain et condamnée à disparaître avec le monde après la dernière parousie du Christ, le système de valeur n’est plus du tout le même. Renversement axiologique qui fait que le symbole de la pyramide, soigneusement disposé dans l’environnement de la figure en basilic du Père de mensonge et Prince de calomnie, voit son sémantisme usuel s’inverser : ou de l’art du montage et de la recontextualisation… Ajoutons pour finir que le basilic lui-même, si l’on en croit les précieux commentaires de Ricciardi, peut être utilisé pour signifier non seulement le méchant dont les machinations se retournent contre lui, non seulement la jalousie du Diable qui a introduit la Mort dans le monde, mais aussi, conformément à l’exégèse par saint Jérôme du Psaume 9 et d’Isaïe 11, 14, « les erreurs et la vaine gloire » [45].

Reste un dernier signe, un tout petit objet, tellement petit à vrai dire que le regard risque de passer à côté, et qui fait mes délices : le minuscule caillou rond qui justifie le décollement imperceptible du pied droit de l’allégorie [46], lequel justifie à son tour le léger déhanchement qui accompagne la tension de tout le corps vers le haut, symbole du choix raisonné du chrétien pour la vie éternelle… Petit caillou qui fait de l’allégorie de l’âme du chrétien vertueux, dans sa tension vers le haut, l’antithèse même de ces fils des hommes au « cœur pesant » du psaume, au cœur entaché de matière. On pense au dernier emblème du Typus Mundi (fig. 22), ce recueil collectif produit par les étudiants de la classe de rhétorique du collège d’Anvers en 1627 [47], et qui sera réédité à Dillingen en 1697, où l’adversaire de l’âme vertueuse n’est pas l’orgueil, mais l’amour physique, et où terre et ciel sont les enjeux des rapports d’« antipathie » mis en scène par le dessinateur entre un angelot nimbé de rayons et un petit Cupidon armé de l’attirail conventionnel [48].

Dans la dernière vignette (fig. 22), Cupidon essaie en vain d’introduire l’extrémité de la croix fichée dans le globe terrestre dans un cœur que l’angelot tient en l’air, son propre cœur bien entendu : au-dessus, à l’aplomb, les rayons lumineux issus d’un grand œil, hiéroglyphe de Dieu [49], traversent les nuages et plongent droit dans l’ouverture béante de l’artère. Ce cœur « s’ouvre aux cieux et se ferme à la terre », proclame le titre souscrit. Par une astuce comparable à celle de Sadeler, le concepteur de l’emblème a dynamisé la gestuelle du personnage positif en lui faisant poser le pied sur une pierre, une pierre plate trois fois plus grosse que le pied, que l’œil ne peut pas ne pas enregistrer. Si l’intention est à peu près la même, on me permettra de préférer le dessin de Sadeler qui, avec un excellent sens de la composition, joue de la proximité entre le caillou et la grosse boule de l’autre côté du pied, un tout petit caillou rond contre la grosse sphère du monde, comme un résumé de tout le projet de vie formé par le traité de Nieremberg… Et peut-être l’artiste a-t-il le sentiment de risquer là un signe inédit, un néoglypte, qu’il revendique de son nom gravé juste en dessous : Tob[ias] Sadler sc[ulpsit] (fig. 1a  ).

).

Tobias Sadeler a eu à finaliser dans le détail le dispositif iconique imaginé par le ou les Jésuites éminents de la confrérie mariale en fonction du contenu du traité de Nieremberg et d’une pédagogie de l’image dont les fils spirituels de Loyola se sont fait une spécificité. A charge pour lui de trouver les signes adéquats et de les disposer efficacement dans l’économie de l’espace de la gravure. Ces signes, il les puise au fonds commun de l’emblématique au sens extensif du terme, tel que l’ont récapitulé de vastes répertoires comme celui de Valeriano, tel que l’ont exploité nombre d’artistes avant lui, parmi lesquels des artistes travaillant pour des Jésuites, ou encore cet Aegidius qui porte son nom. S’il s’approprie les signes, c’est de façon mesurée, cohérente, et telle que la lisibilité pour le lecteur contemporain est toujours assurée, ce qui ne signifie aucunement qu’il n’y aurait aucune originalité, aucune création. Réduire l’image savante à un bricolage de signes usés, c’est faire bon marché de la conscience sémiotique du praticien des métiers de l’image des XVIe et XVIIe siècles, si tant est que l’on puisse parler de conscience sémiotique comme on parle de conscience linguistique : l’esprit de ces montages, démontages, remontages, qui autorise toutes les reprises, citations, réappropriations, infléchissements et contextualisations inédites, ressortit à cette grande idée que le répertoire des signes constitue le lexique d’un langage qui se réclame des hiéroglyphes, des signes par conséquent parfaitement disponibles, sans qu’il y puisse entrer la notion par exemple de propriété artistique ou intellectuelle, des signes faits pour être utilisés et combinés à loisir afin de mettre au point des configurations signifiantes qui, elles, pour qui prend le temps de tenter de les apprécier à leur juste valeur, apportent bien souvent le plaisir délicieux de la nouveauté.

[43] Antonio Ricciardo Brixanio, Commentaria Symbolica, Venise, Franciscum de Francischis, 1691, p. 95 v° sq., article « Obeliscus », n°9 : « Obeliscus et pyramis […] habent eandem significationem ».

[44] « Del mismo Alejandro Magno, ¿ qué tenemos, sino el rintintín de su fama vana ? » lit-on dans la première édition. Ce traité accorde au mépris pour la gloire une importance toute particulière dans l’apologie du desengaño.

[45] Commentaria Symbolica, op. cit., p. 106 v°, col. 3, article « Basiliscus », n°4 : « … signi[ficat] Diaboli invidiam per quam mors introivit in mundum […] et signif[icat] errores, et inanem gloriam ».

[46] Le personnage mesure à peine plus de six centimètres, c’est dire la taille du caillou…

[47] Sous la direction du P. Jean Matthiae, professeur de rhétorique en 1626-27 (De Backer-Sommervogel, op. cit., t. VIII, 1667, n°5. Les noms des étudiants sont donnés à la fin du recueil, et leurs contributions respectives identifiées.

[48] J’utilise cette réédition : Typus Mundi in quo ejus calamitates, et pericula, nec non Divini, humanique Amoris antipathia, emblematice olim proposita a R.R.C.S.I.A. Nunc denuo in lucem eduntur, Dillingen, Johann Kaspar Bencard, 1697. Les plaques ont été gravées à partir des gravures, et par conséquent offrent un dessin dont le sens est inversé par rapport aux images de l’édition princeps.

[49] L’édition de 1543 des Hieroglyphica d’Horapollon chez Kerver ajoute sept prétendus hiéroglyphes au corpus du manuscrit, dont celui de l’œil pour signifier Dieu, emprunté à l’Hypnerotomachia Poliphili de Colonna. Cette représentation de la divinité a été d’autant plus facilement adoptée qu’elle était parfaitement compatible avec le Dieu omniscient de la Bible ; on la trouve par exemple dans une image d’un des tout petits ouvrages de Drexel pour la jeunesse, Antigrapheus Sive Conscientia hominis per P. R. Hieremiam Drexelium Soc. Jesu anno 1632, Cologne, Jocodus Kalcorius et associés, 1683, en regard de la p. 24.

![]()