Le cinéma politique du groupe Dziga Vertov :

montage, collage ou citation ?

- Raphaël Jaudon

_______________________________

Car c’est bien de cela qu’il s’agit chez John Carpenter – du moins, si l’on s’en tient au scénario platonicien du personnage miraculeusement tiré de la caverne, puis investi d’une mission pour sauver ses congénères que l’ignorance maintient prisonniers à l’intérieur : arbitrairement et exceptionnellement, le cinéaste choisit d’offrir à un personnage la capacité d’aller au-delà du visible, de percevoir l’invisible qui détermine et organise le monde des apparences. Et l’on ne peut manquer de constater qu’effectivement, la substitution de l’invisible au visible simplifie les choses, ce qui prend l’apparence dans le film d’une réalité terne, perçue en noir et blanc, où la richesse sensible des images se voit remplacée par des messages subliminaux dont la typographie et les tournures sont réduites au strict minimum. Tout se passe finalement comme si la diversité du visible devenait insupportable aux yeux de l’individu engagé, comme si la prise de conscience politique débouchait naturellement sur une intolérance aux images complexes. Il faut chercher l’explication de ce phénomène dans le présupposé selon lequel ce qui travaille à empêcher la réduction du réel à des idées simples finit toujours par dérégler les oppositions politiques fonctionnelles, et par jouer le jeu de la domination. Althusser l’affirme dans l’un de ses articles les plus fameux : le danger politique que représente l’idéologie bourgeoise ne vient pas seulement de la misère qu’elle engendre ou des mensonges qu’elle répand quant à son origine naturelle, mais aussi et surtout de sa tendance à produire de l’équivoque [11]. Rien de pire, aux yeux du penseur critique, que ce brouillage des oppositions et des partages établis qui débouche sur une difficulté, pour l’homme du commun, à se positionner moralement et politiquement.

Le problème de l’application d’une théorie matérialiste à la réalité sensible a donc pour centre l’irrationalité fondamentale des apparences, au sens où celles-ci ne semblent pas immédiatement compréhensibles à la lumière de la seule raison. La question rejoint donc celle de la pluralité des significations permises par toute image, et en particulier par l’image de film, dont les points de rattachement au discours sont trop nombreux et divers pour permettre l’assurance d’une lecture stable et unique. Dès lors que l’on cherche à interpréter en termes politiques une image, il faut renoncer de fait au fantasme d’une réalité textuellement lisible, sous peine de produire, en guise d’interprétation, rien de plus qu’une opération de réduction. La fréquence avec laquelle sont accomplies de telles réductions tient, comme je viens de le montrer, à ce que les images n’ont obtenu leur propre discipline que tardivement, et étaient affiliées dans un premier temps aux sciences humaines et sociales, dont l’objectif plus directement affirmatif ne peut être mieux satisfait que par des résultats énoncés sous forme textuelle. Par conséquent, tant comme objets d’étude que comme instruments scientifiques, elles ont parfois été méconnues dans leur potentiel propre, ou supposées équivalentes à ce qui, en elles, « peut être aisément traduit et véhiculé par le texte » [12].

Face à ce risque d’homogénéisation des données iconographiques, je choisirai au contraire de m’engager sur la voie désignée comme sans issue par Althusser, en prêtant l’oreille à ce que l’on pourrait nommer l’illisibilité politique du cinéma. Il s’agit par là de suggérer qu’un même film, quel que soit le degré d’explicite de son propos, ne possède jamais d’équivalent direct sur le plan du discours. On peut en effet imaginer un grand nombre de critères, parfois exclusifs les uns des autres, au nom desquels un film peut être rattaché à un certain message politique. Il peut s’agir de critères objectifs, comme les opinions d’un personnage désigné comme fiable, la ressemblance entre les événements décrits dans le film et des faits réels, l’identité des financements reçus par le cinéaste, la teneur de ses prises de positions personnelles dans l’espace public, ou de critères plus subjectifs, tels que les choix idéologiques implicites de l’auteur, l’assimilation du film à un courant esthétique donné, ou encore le degré d’inventivité de la mise en scène. Dans la plupart des cas, cette multiplication des critères d’identification de l’engagement suffit à créer un brouillage, et à rendre définitivement inenvisageable toute lecture politique univoque de l’objet cinématographique concerné.

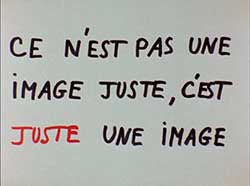

C’est précisément à cette illisibilité politique que s’attaque Jean-Luc Godard entre 1968 et 1973, période à laquelle il fonde avec Jean-Pierre Gorin le groupe Dziga Vertov, un collectif de cinéma militant révolutionnaire proche des idées maoïstes. C’est dans l’un des premiers films du groupe, Le Vent d’Est (1969), que l’on trouve sous forme de carton ce qui est désormais un aphorisme célèbre de Godard : « Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image » (fig. 5). Cette formule exprime au mieux le programme esthétique du collectif, car même si le constat de départ est plutôt pessimiste, l’objectif est bien de parvenir un jour à atteindre cette « image juste », comme le concède rétrospectivement Jean-Henri Roger, l’un des artisans de la première période du groupe [13]. L’image juste, dans le cinéma du groupe Dziga Vertov, est le nom d’un projet et d’un rêve : le rêve d’une représentation devenue homogène à la nature profonde des phénomènes sociaux qu’elle prétend refléter. De sorte que toute image, pour devenir « juste », doit renoncer à son statut d’image pour devenir l’indice d’une théorie sous-jacente ; se donner, non plus comme l’image de quelque chose, mais comme une représentation médiatisée par la justesse de la théorie qui l’informe. Bref, dans une image juste, si tant est qu’une telle chose existe, ce n’est pas l’image qui est juste, mais le programme politique dans lequel elle s’insère. Prétendre qu’il existe des images justes et des images non-justes, c’est condamner les unes comme les autres à recevoir leur valeur des mains d’une discipline extérieure.

C’est pourquoi, dans un premier temps, le groupe Dziga Vertov tentera de donner un équivalent visuel à la théorie marxiste et althussérienne de l’idéologie. Jean-Pierre Gorin, deuxième moteur du collectif, donne le point de départ de cette réflexion sous forme d’anecdote :

La bourgeoisie permet d’écrire une autre Histoire, mais ce qu’elle considère comme une attaque, c’est d’écrire autrement sa propre histoire. Un exemple : pour Tout va bien [14], nous avions besoin d’un plan de chaîne dans une usine. Comme on ne peut pas tourner dans certaines usines, nous sommes allés dans les cinémathèques d’actualités pour le trouver. Ils nous avaient dit posséder des milliers de choses sur Renault. Tu les mets bout à bout et tu as le plus fantastique film publicitaire qui soit. On s’y attendait. Et il n’y a pas à s’insurger. Mais il faut repartir de ces « noirs » que la bourgeoisie met dans l’histoire qu’elle diffuse et montrer que dans ces noirs se joue notre oppression [15].

[11] L. Althusser, « La philosophie comme arme de la révolution », La Pensée, n° 138, 1968, p. 34.

[12] J.-P. Terrenoire, « Images et sciences sociales : l’objet et l’outil », Revue française de sociologie, vol. 26, n° 3, 1985, p. 511.

[13] Entretien avec Jean-Henri Roger sur le Groupe Dziga Vertov, bonus du coffret DVD Jean-Luc Godard Politique, Gaumont, 2012.

[14] Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, Tout va bien, Anouchka Films/Vieco Films/Empire Films, France/Italie, 1972 [n.d.a.].

[15] J.-L. Godard et J.-P. Gorin, « Pourquoi tout va bien ? » [1972], dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, vol. 1 [1995], sous la direction d'Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 375.

![]()