La catastrophe mimétique :

Claesz, Pascal, Deleuze

- Olivier Leplatre

_______________________________

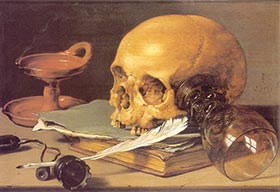

Fig. 6. P. Claesz, Vanité, 1636

Fig. 7. P. Claesz, Vanité, 1628

Fig. 8. P. Claesz, Vanité, v. 1632

Fig. 9. P. Claesz, Vanité, 1629

Fig. 10. P. Claesz, Vanité, 1637

La vanité fournit à la peinture ce que Deleuze désigne encore sous le nom de « catastrophe-germe » ou de « chaos-germe », voire de « diagramme » [15] : elle développe dans l’acte de peindre un processus qui affecte la toile et la prépare à autre chose [16]. De la vanité, le peintre retient le message d’une lutte contre ce qui s’impose : les certitudes, tout ce que l’on croit immuable, impérissable, y compris et principalement le discours figé des codes [17]. Il adopte cette leçon pour avancer l’idée d’un renouvellement de la vision, de manière à ce qu’elle se détache de ce que l’on a déjà trop vu ou plus simplement de ce que l’on a déjà vu. Le peintre, pour lui, ne se préoccupe plus des originaux qu’il représente sinon pour les abîmer et réélaborer géologiquement à partir d’eux son territoire, pour remonter formes et couleurs. Le peintre « part à la reconquête » selon l’expression de Deleuze encore : il se lance le défi de ne pas tout gâcher en acceptant le risque d’en passer par là. Il commence par le chaos d’où s’élancent des plans nouveaux et ces plans à leur tour sont emportés par la catastrophe ; d’elle, rejaillit le bouillonnement de la couleur.

Ainsi, par exemple, des crânes, même les plus fidèles, mêmes les plus « réalistes » montreront parfaitement autre chose que des crânes (fig. 6). La vanité décharne les visages, elle les écorche pour toucher l’os. Mais le crâne, cette forme résultante, est promesse : la vie se relance au creux de la mort, elle y reprend sa source comme une origine et selon l’espérance d’une réévaluation des substances parvenues à leur épuisement pour être mieux régénérées. Avec un crâne, il est possible de faire tous les tableaux du monde, de reproduire l’ensemble des formes, grâce au contact métonymique des choses qui, par contagion, se métaphorisent les unes les autres, sur le grand nappé sans couture de la toile. Sous cet angle, le tableau de vanité tend au modèle deleuzien de l’espace lisse : espace des réorientations aléatoires de la matière, des raccords continués et métamorphiques, des intensités et des symptômes. Dans un tel espace dominé par l’action substantielle, un crâne de peinture se surprend à devenir hanap, gueule d’un triton d’argent, pied bosselé d’un verre, noix à la coquille craquée, creux d’un tissu dans l’ourlet de son drapé ; le crâne, c’est la tâche originaire. Il lance des mouvements de déterritorialisation, rompt la composition et les stratifications des plans pour favoriser les rapports de métamorphoses, de coagulations et de sédimentations. La vanité fait de la peinture un corps sans organe [18] et ainsi la temporalité qu’elle porte, le devenir qu’elle signifie, linéaire, chronophage, se retourne, s’enroule sur lui-même et fait éclater l’ordre du temps en ressources infinies, en événements formels éruptifs.

Les corps sont ainsi emportés dans la noise génésique dont le tableau fait à chaque fois l’essai. Le verre renversé de Claesz a la fonction d’un cornet à dés qui jetterait les formes et après, le peintre voit ce qu’il en sort, ce que ça donne. Dans ses contenants (rœmers, verres de Venise, gobelet d’étain ou d’argent, figs. 6 à 9), Claesz reproduit les formes préexistantes, celles du monde extérieur, celles qui le taraudent, mais avant tout, ce que Deleuze appelle des « clichés » [19] et qu’il définit comme les images données (ici, celles du code iconographique de la peinture, y compris de la peinture du vanité) ; il les secoue, il répond au pari de les rejouer et ainsi de les renouveler. Cette expérience, commune à toute la peinture selon Gilles Deleuze, a, dans la vanité, pour ligne d’énergie et de variation le trait de l’éphémère. La vanité déplace alors son contenu métaphysique et moral en direction de la sensorialité organique ; elle agit comme une inflexion morphologique. Elle aide le peintre à modeler sa matière selon sa différance ; elle lui donne l’occasion d’une synthèse mobile du temps, de l’avant à l’après, synthèse qui ouvre le temps propre de la peinture. Le « fait pictural » que suscitent le mouvant et le périssable se compose ainsi d’érosions, de dilutions, d’allègements qui rendent la substance inconsistante, l’amollissent, la creusent, la sculptent... La vanité, telle que Claesz par exemple s’approprie son opération phénoménale, agit comme le « diagramme » de la peinture. En passant par elle, le peintre exploite le pouvoir critique qu’il a de ruiner la matière, de la mettre à l’agonie ; il sonde sous sa dictée la chute ou l’apesanteur, la vitesse ou la lenteur, la tenue et la souplesse, il décline le transitoire à rebours de la prétention, arrogante, des formes à la stabilité, à la solidité et à la plénitude.

D’un petit désastre domestique (fig. 10), Pieter Claesz obtient un foyer de motifs nouveaux : il agglutine les éléments pour écraser la ressemblance et la défigurer. La contiguïté incline à l’entassement. Ainsi transgressés, les contours se perdent et la table ne ressemble plus à rien, sinon à ce que l’informe sollicite de virtualités. Claesz renverse un verre et paraît une fleur d’argent au cœur profond, il prélève un morceau d’un pain qui isole un sein, il épluche un citron rendu aussi troublant qu’une muqueuse ; à côté, il ouvre une tourte, il émiette une tranche de pain… Ces assauts réitérés contre la matière recomposent un bloc d’image, mais un bloc innervé, marqueté, aux composants hybrides, aux frontières incertaines et extensibles, dont les reliefs sont infiniment variés. C’est tout ce geste de la « ressemblance informe » (Georges Didi-Huberman), c’est ce geste de défaite du visible et d’avènement fécond de la dissemblance qui s’effectue dans la peinture de vanité et dont elle donne la leçon à toute la peinture.

Mais la vision de l’œil n’y suffit plus alors tout à fait. Car la peinture de vanité demande une autre dimension du regard, distincte de la fonction optique, plus adaptée à recevoir l’espace fluide des forces dans lequel le peintre invente ses processus et établit son « fait pictural ». Cette autre qualité, Gilles Deleuze à la suite d’Aloïs Riegl, en explore la richesse, il la considère comme le troisième œil : l’œil haptique [20].

La dimension haptique du tableau tient à la proximité apparente de ses objets, à la reconnaissance d’un monde palpable dans la glaise de la forme-tache. Elle fait bifurquer l’intention mimétique du tableau en direction de ses modalités affectives. Le célèbre couteau des peintures de vanité (fig. 11) signale le sens ; il se déclare le déictique du toucher. D’abord pourtant – c’est ainsi qu’on le voit –, le peintre lui confie le rôle d’admoniteur. Cette manicule métaphorique conduit le regard à s’arrêter et à se concentrer pour bien regarder et se repérer : elle souligne la précision, encourage notre concentration sur les objets circonscrits et densifiés par le peintre. Mais, d’un même mouvement, elle les dénonce, elle leur fait le reproche de n’être rien, et dans le procès qu’elle leur intente, elle les accuse d’être les lieux communs de la vanité. Et cependant, à un autre niveau, l’objet mime la main tendue vers le relief et l’épaisseur des choses. Il est le doigt qui se dresse pour redresser l’illusion et en jouir. Ainsi le couteau prépare, si elle ne s’est pas déjà accomplie, la coupure de la mort qui arrête les vies aussi ténue qu’un fil ou la peau d’un citron ; et il est aussi le doigt qui touche, le pinceau qui promet la pénétration et invite à tâter de l’œil pour que la chair des choses peintes entre en nous et que nous goûtions intimement leur transformation.

C’est à lui que s’adresse la peinture de vanité chez un artiste comme Pieter Claesz pour combiner les deux messages de ses tableaux : le discours optique qui éloigne le monde du tableau dans la perspective du néant des choses et la sensorialité haptique qui sauve l’éphémère et défend le bonheur d’éprouver ce qui est en train de mourir. L’œil haptique ne s’aveugle pas sur la disparition qui se manifeste : son invitation à sentir un monde qui repousse ses limites et recommence est aussi une façon de le toucher, sans pouvoir vraiment le tenir ; il approche ce qui va fuir à la prise, ce qui va s’exténuer. L’œil haptique effleure le rien au moment du dernier spasme de la matière, il caresse la jouissance en sachant bien qu’elle est toujours déjà, évidemment, une petite mort.

[15] Cours du 7 avril 1981.

[16] Si le chaos-germe est une signature du peintre et si chaque peintre manifeste un chaos-germe différent, on repèrera celui de Claesz notamment figuré dans le premier tableau sur la boule où le peintre lui-même nous regarde.

[17] Cours du 7 avril 1981.

[18] G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux [1980], Paris, Les Editions de Minuit, « Critique », 1989, p. 197 et p. 330 notamment.

[19] Cours du 7 avril 1981.

[20] G. Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation [1981], Paris, Seuil « L’ordre philosophique », 2002, pp. 147-151. Voir H. Parret. Spatialiser haptiquement : de Deleuze à Riegl, et de Riegl à Herder. Nouveaux Actes Sémiotiques. Prépublications, 2008-2009 : Sémiotique de l'espace. Espace et signification.

![]()