[26] 11×14 pouces au lieu de 11×17, c’est-à-dire plus ou moins 28×36 cm au lieu de 28×43.

[27] Philip Nel, « Afterword: O’Malley Takes Flight », dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 2, sous la direction de Philip Nel & Eric Reynolds, Seattle, Fantagraphics Books, 2014, p. 337.

[28] Ibid., p. 338.

[29] L’idée est d’abord présentée lors d’une conférence en 1930 et sera plus tard recueillie en volume ; Beatrice Warde, « The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible », dans The Crystal Goblet: Sixteen Essays on Typography, Londres, Sylvan Press, 1955.

[30] C’est en tout cas la proposition que fait David Pinho Barros dans une démonstration très convaincante d’un « cinéma ligne claire » ; voir The Clear Line in Comics and Cinema : A Transmedial Approach, thèse de doctorat, Universidade do Porto & KU Leuven, 2020.

[31] Jeet Heer, « Barnaby and American Clear Line Cartooning », dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 1, Op. cit., pp. 11-14.

[32] Jan Baetens, Hergé écrivain, Paris, Flammarion, « Champs arts », 2006, p. 103.

[33] Philippe Marion, Traces en cases..., Op. cit., p. 61.

[34] Paul Karasik & Mark Newgarden, How to Read Nancy. The Elements of Comics in Three Panels, Seattle, Fantagraphics Books, 2017, pp. 130-131.

Sans Serif Comic Strip.

Le style typographique de Barnaby

- Benoît Crucifix

_______________________________

Fig. 6. C. Johnson, « Barnaby », 1943

Fig. 7. Signature de Crockett Johnson en 1945,

détaillée du strip du 26 novembre.

Reproduit dans Crockett Johnson, Barnaby, vol. 2,

sous la direction de Philip Nel & Eric Reynolds, Seattle, Fantagraphics Books, 2014, p. 317

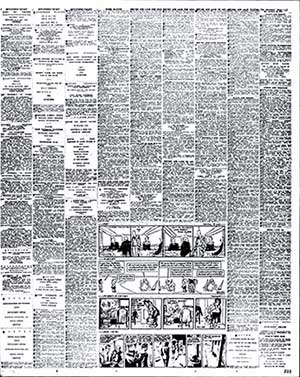

Fig. 8. The Advertiser, 18 janvier 1947

Quand Johnson commence à élaborer Barnaby, d’abord publié en avril 1942 dans le journal progressiste new-yorkais PM, il continue de peaufiner ce style minimaliste. Si le journal n’utilise que ponctuellement le Futura pour ses propres maquettes, le caractère devient un élément inséparable du strip de Crockett Johnson, y compris dans la présentation périgraphique de la bande dessinée (fig. 6). Ici, le bandeau de titre, apposé à gauche et qui évolua au fil du strip, est le seul élément qui contraste avec la titraille supérieure : le titre y est redessiné en arabesque, figurant la fumée du cigare de O’Malley épelant le nom de Barnaby. De même pour la signature de Crockett Johnson qui, au début tracée à la main en de discrètes lettres bâton, prendra un aspect calligraphié beaucoup plus présent dans le cadre du strip, avec un n final à la gestuelle particulièrement idiosyncrasique (fig. 7). Cette signature visiblement calligraphiée renvoie ostensiblement à la « main » du dessinateur, comme pour imprimer sa marque dans un strip dont le style est, pour le reste, régi par des impératifs de lisibilité et de simplicité.

Publié à l’origine dans PM, journal d’un format légèrement plus petit et carré que celui d’un tabloïd américain standard [26], le comic strip de Johnson est dessiné de façon à être clairement lisible au premier regard et se prête ainsi aux variations d’échelle qui ont suivi sa publication, sur le modèle du syndicate, dans différents journaux locaux, où les maquettistes s’autorisent parfois à différentes manipulations et recadrages pour faire rentrer le strip dans la composition. Même dans des cas où la taille du strip doit être réduite, la bande dessinée de Johnson reste remarquablement claire et lisible, témoignage empirique de son efficacité graphique (fig. 8).

C’est bien cette esthétique de simplicité qui fait que l’intégration du caractère Futura « fonctionne » pour Barnaby. Les principes de composition de Futura basés sur la monolinéarité et la géométrie des formes font écho aux traits uniformes et aux contours distinctement tracés du comic strip. Philip Nel suggère ainsi que « Futura incarne l’esthétique Crockett Johnson. Il [le caractère] se défait des détails inutiles et traduit ses formes géométriques simples par des lignes précises et d’épaisseur uniforme » [27]. L’effet recherché, toujours selon Nel, est de « rendre le graphisme invisible. C’est cette invisibilité apparente qui rend le travail de Johnson si efficace » [28]. L’argument n’est pas sans rappeler cette métaphore de Beatrice Warde qui comparait la typographie à un verre de cristal, sur la base d’un idéal de transparence : les qualités visuelles de l’impression doivent servir le contenu et rester, à ce titre, « invisibles » [29]. Si le qualificatif n’est peut-être pas le plus adapté à un strip qui ne cesse de thématiser la frontière entre le visible et l’invisible, il peut être relié à la « ligne claire », notion spécifiquement conçue pour décrire un style narratif basé sur la lisibilité en bande dessinée mais qui gagne à être lue dans une perspective théorique expansive [30]. Cette proximité est suggérée par le critique Jeet Heer qui, dans un commentaire succinct, inclut Barnaby dans une généalogie de la « ligne claire » qui comprendrait également le cartooniste du New Yorker Gluyas Williams, et rapproche la caractérisation simplifiée du visage de Tintin de celle de Barnaby [31].

Si on peut assimiler Barnaby à une riche famille de gag strips basés sur l’économie de moyens et la simplification, du Little King d’Otto Soglow à Nancy d’Ernie Bushmiller, l’analogie avec la ligne claire invite à surligner la composante narrative et décrit utilement la manière dont les différents composants sémiotiques d’une bande dessinée fonctionnent ensemble et de façon cohérente pour instiller un haut degré de lisibilité. Dans les strips de Crockett Johnson, tout est au service de la narration dans une économie de la fluidité et de la lisibilité : l’horizontalité plane des décors tracés à la règle unit les cases entre elles et vectorise la lecture, la mise en mouvement des personnages, pratiquement toujours dessinés de profil, de gauche à droite, accompagne le sens de lecture, etc.

Le choix du Futura medium italicisé répond également à ce programme technique : fondé sur des critères optiques de lisibilité, le caractère mécanique, en bas de casse, sera en théorie déchiffré plus rapidement qu’un lettrage manuel. Mais dans le contexte d’une bande dessinée, introduire une police typographique qui réduit au maximum l’empreinte de la main dans son graphisme porte également le risque d’exacerber la différence entre le texte et l’image. Dans l’œuvre d’Hergé, les révisions successives des aventures de Tintin aboutissent à un « appoint de lisibilité » par la retranscription en bas-de-casse italiques des dialogues initialement lettrés en majuscules ; mais dans les deux cas, le texte reste lettré à la main, afin de conserver une « proximité entre l’écriture manuscrite et l’activité du dessin » et de réduire le contraste entre ces deux pans [32]. Afin de ne pas déroger à ce « principe d’homogénéité graphique » [33], Crockett Johnson doit compenser en adaptant le style graphique de son comic strip aux propriétés du caractère typographique.

Tout d’abord, la disposition spatiale des phylactères répond également à un impératif de lisibilité. Ils sont presque systématiquement placés dans la partie supérieure des cases et hiérarchisent l’ordre de lecture des dialogues de haut en bas et de gauche à droite. En accord avec les lignes droites des cases, du mobilier, et du décor, les bulles sont tracées à la règle, à l’exception des coins arrondis, avec une queue de phylactère qui identifie toujours précisément qui parle, et enveloppent le texte de près, ne comportant que peu d’espace blanc. Cela encadre et renforce encore l’effet de grisaille du texte qui est déjà particulièrement marqué par le monochrome et la graisse uniforme du Futura. Johnson équilibre cette grisaille régulière du texte typographié en disposant différentes zones de noir profond ; une technique que les cartoonistes américains appellent spotting blacks [34]. En effet, la ligne épurée et minimaliste de Crockett Johnson va de pair avec une répartition soignée et rythmée des plages chromatiques : chaque épisode de Barnaby est parsemé de zones de noir uniforme, au niveau du décor comme des personnages, de façon extrêmement équilibrée. Entre autres effets, elles permettent de répondre à la grisaille du texte typographiée (fig. 9). Ce rapport entre noir et blanc est l’un des aspects de Barnaby qui le caractérise peut-être le mieux et qui permet au dessinateur de pallier la rupture entre dessin et écriture qu’amène l’utilisation d’une fonte mécanique.