L’invention du livre. Au commencement

était la blessure. A propos des brouillons illuminés de Michel Butor

- Mireille Calle-Gruber

_______________________________

Fig. 1a, b et c. Anonyme, Liber pilosus,

IXe siècle

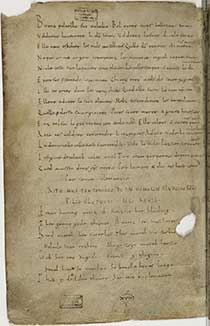

Fig. 2. Anonyme, Cantilène de sainte

Eulalie, IXe siècle

« Blessures du livre ». Plus d’une question, d’entrée, taraude.

On pourrait s’étonner de nos étonnements aujourd’hui, de nos enthousiasmes à constater les débordements du livre, de nos émerveillements devant la plasticité de la forme-livre accueillante aux avatars que provoquent ses rencontres avec les médias et les technologies nouvelles. Comme si on avait oublié que l’aspect actuel de brique ou de pavé du livre imprimé, que l’on tient dans la main, feuillète du doigt, parcourt de l’œil – de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et inversement –, comme si l’on avait oublié que cette forme-codex par assemblage de feuillets n’est que l’aboutissement d’étonnantes métamorphoses au cours des siècles.

Qu’il y a eu le volumen, le rouleau, mais aussi le pliage (origami, paravents, retable, triptyque, polyptyque) et le collage (cartes découpées, papiers collés), les bandelettes de papyrus ajointées bout à bout, les tablettes, argile pour Sumer, buis (buxi) pour les Anciens Romains, « ces tablettes particulières sur lesquelles ils notaient débits et crédits, naissances, désastres et morts » [1], manière d’agenda, d’éphéméride, livre de comptes. Et aussi bien la pierre sculptée au fronton des cathédrales, les peintures afresco ou sur teleri dans l’ombre des voûtes, les libelles et graffitis sur les murs des cités comme autant de livres ouverts.

Faire la peau au livre

Le livre et ses lectures auront toujours été affaire de corps : coquillages, ostraca, écorce, os, corne, peaux – les peaux non épilées, tel le Liber Pilosus (fig. 1a, b et c), manuscrit relié en peau de cerf où fut notée en lettres carolines La Cantilène de sainte Eulalie (fig. 2) premier texte littéraire en français (en lingua franca) –, ou au contraire les vélins, parchemins de peau de veau finement lévigés. Toute surface est surface à écrire, c’est-à-dire à griffer, gratter, blesser, déchirer, trouer, mettre en pièces ; tout aura toujours fait livre : Pascal Quignard appelle cela « la source paléolithique de l’art » [2]. Et la forme actuelle du livre qu’on tient entre les mains, compact, enclos entre deux couvertures, donne l’illusion d’offrir une somme, un tout, un livre-monde et une lecture centripète. Or, c’est à dessaisie et déprise qu’invitent aujourd’hui les hybridations livresques des arts et des lettres lesquelles font brèche dans l’illusion d’unité. Claude Simon le formule parfaitement, parlant de Cézanne pour penser le processus d’écriture du livre : « fragmentation et mise au premier plan du medium (peinture, écriture) ne sont qu’un seul et même phénomène » [3].

C’est par suite à un double constat que conduit le double génitif des blessures du livre. D’une part, c’est dire que ces blessures, faites au livre, sont façon de faire irruption et interruption dans l’exercice de la maîtrise par savoir-lire et savoir-faire, et façon d’émanciper ainsi l’imaginaire. D’autre part, c’est dire qu’il y a, comme le remarquait Claudel, « une physiologie du livre » et que c’est sur le propre corps c’est-à-dire sur le corps d’autres que ça s’écrit et ça se lit – scarifications, incisions, tatouages, incrustations. C’est dire qu’on ne sort pas indemne du livre, de sa lecture ou écriture. Que les blessures qu’il inflige, c’est bien ce que l’on cherche : en lisant et en écrivant, ne pas être indemne, y laisser la peau. Suivre l’injonction d’établir des rapports d’estrangement entre les éléments qui constituent le volume imprimé ; et habitent l’imagination lectrice.

Surgit dès lors une question encore : Mais comment savoir où commence le livre ? Combien de pages faut-il blesser-lier ensemble pour faire un livre ? Un pli ou deux, est-ce déjà un livre ? Des plages électroniques défilant sur l’écran sans épaisseur est-ce encore un livre ? Et quand y a-t-il hors-livre ? Le passage de l’imprimé au tapuscrit au manuscrit y suffit-il ? Pas pour Michel Butor qui détecte, autour de la littérature publiée, une « littérature dormante » constituant une réserve extraordinaire où l’œuvre puise [4]. Il s’agit d’un ensemble de documents – correspondance, conversations de table, albums de famille, récits oraux – qui se trouvent momentanément dans une « zone de non publication » mais qui vont tôt ou tard affleurer [5]. Cependant, cette écriture dormante est presque toujours détruite, et Butor remarque qu’« il ne nous en reste que des échantillons, des signes, des ruines » [6] : comme une laisse de mer humaine. Tout livre serait donc accompagné de livres dormants, autant dire creusé de perte, béant blessé sur un manque endémique ; et lire comme écrire seraient activité d’archéologue. Une ombre spectrale au cœur des archives familiales hante les ressources scripturaires du texte littéraire ; et le livre, à coups d’irruptions, ne cesse de s’élargir au monde en un mouvement centrifuge.

Pour Michel Butor, tout livre s’écrit de pertes et trouvailles, tout livre est désir de livre, franchissement des frontières et ouverture de zones franches où tout peut arriver. Car ces blessures du livre, intrinsèques, sont salutaires : c’est l’en-puissance poétique, laquelle est toujours pour lui « une victoire sur la mort » [7]. Mais pour sa fabuleuse liberté d'invention, le livre paie aussi le prix fort. Toujours passible des coups de la censure qui coupe, mutile, détruit par autodafé, il devient corps martyr, « livre brûlé », « livre Juif », comme le formule Marguerite Duras dans La Pluie d’été. Le livre, dans l’art des dispositifs qui l’organisent, est capable de constituer un corps (une peau ?) expérimental où passent pulsions de vie et de mort. Les blessures du livre nous donnent « deux mains distinctes pour tâter la mort [8] » : c’est ce qu’écrit Pascal Quignard qui compose un Requiem où se répondent, dans l’entame des langues, grec latin français, la voix de la Sibylle qui veut mourir, et la voix du Roi David qui ne veut pas mourir. Le livre est un memento mori (fig. 3) Tout ce qui d’une autre signature l’affecte et le travaille, est expérience ontologique autant qu’expériment plastique et esthétique.

[1] P. Quignard, Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, Paris, Gallimard, 1984, p. 14.

[2] Ibid.

[3] C. Simon, archives privées inédites (à propos de l’écriture de L’Acacia).

[4] M. Butor, « La littérature dormante », dans M. Calle-Gruber et F.Buffet, Claude Simon. La mémoire du roman. Lettres de son passé 1914-1916, Paris/Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2014, p. 7.

[5] Ibid., pp. 7-8.

[6] Ibid., p. 10. Italique dans le texte.

[7] M. Butor dans G. Charbonnier, Entretiens avec Michel Butor, Paris, Gallimard, 1967, p. 56.

[8] P. Quignard, Requiem, Paris, Galilée, 2006, p. 9.