Mise en image et mise en mots dans Je n’ai

jamais appris à écrire ou Les incipit d’Aragon

- Mireille Hilsum

_______________________________

Fig. 1. L. Aragon, Les incipit, page de faux titre

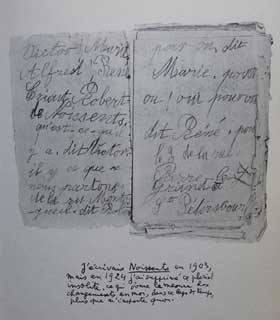

Fig. 2. L. Aragon, Les incipit, pp. 160-161, manuscrit

de Quelle âme divine ! (1903)

Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit a été « commencé en 1968, année où tout enseignement fut mis en doute, a été achevé en 1969, quand les hommes, pour la première fois, ont marché sur la Lune selon l’enseignement de Cyrano de Bergerac » [1]. Le livre s’offre d’emblée aux yeux du lecteur comme une machine complexe qui combine écritures manuscrite et imprimée, dessins à la plume ou au fluo-master, tableaux et collages, reprises d’illustrations et œuvres « inédites » dont Aragon ne s’était encore jamais servi. La complexité est accrue par la mise en page : en couverture, en frontispice ou encore en faux titre, en belle page ou en fausse page, en pleine page ou non, les images ouvrent le livre et le terminent, elles interrompent volontiers le texte, anticipent ou raturent ce qui se dit en mots. Les images enfin s’organisent entre elles, s’affranchissant radicalement de tout rapport au récit imprimé, pour former ce qu’Hélène Védrine a nommé des romans en images [2].

A la suite de ses travaux, nous tenterons ici une lecture comparée du texte et de l’image dans Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit [3]. Il y a ce qui relève de l’image seule – « l’autobiographie » politique par exemple – et ce qui appartient au domaine des mots : la relecture de l’œuvre par l’incipit.

La relecture de l’œuvre

Les mots et les images ne relisent pas l’œuvre propre – à laquelle Aragon consacre les deux tiers du livre – à la même lumière. Du côté des mots, tout se joue dès l’enfance. Le romancier, comme l’enfant jadis, joue aux secrets. Il invente, comme l’enfant qu’il fut, des réponses aux questions que lui pose l’incipit, phrase de hasard, d’éveil, surgie sous la dictée, en toute ignorance de la suite. D’une époque à l’autre de l’œuvre romanesque, les mots ne font aucune différence : l’enfant, le surréaliste, le réaliste pénètrent par une phrase aux potentialités insues dans l’œuvre à écrire.

Du côté des images, il n’en va pas ainsi. Tout ne se rejoue pas à l’identique, de l’enfance à l’âge adulte. Le domaine du voir trie, sélectionne, hiérarchise. L’œil saisit autrement ce qui appartient à l’enfance de l’art ou de l’œuvre et ce qui relève de la maturité réaliste : la richesse de la palette utilisée par Aragon valorise la présentation des premiers livres. Inversement les romans du « Monde réel » (1934-1951/1967 [4]) et les romans suivants – La Semaine sainte (1958) et La Mise à mort (1965) – qui marquent pourtant une rupture esthétique et politique dans l’œuvre romanesque d’Aragon, sont confondus : pour l’essentiel, Aragon cesse, pour eux, d’illustrer, ce qui suffit, dans l’axiologie du livre, à les dévaloriser, comme on le verra.

Enfance et surréalisme

Le livre s’ouvre sur un récit d’enfance qui explique le titre. Aragon raconte l’échec d’un apprentissage, normé et normatif, de l’écriture. L’enfant, abandonné à lui-même, se met à écrire, « en cachette, sur n’importe quoi, le papier, les murs », d’une écriture toute mêlée de dessins, « intercalant des bonshommes entre les lettres, ou des poissons, des cerfs-volants tenus au bout des mots par un grand fil zigzagant » [5]. Il s’agit là d’une écriture originaire, archaïque que la main adulte imite et donne à voir dès la page de faux titre : nom de l’auteur (en majuscules) et titre (en caractères liés) ont été tracés à la main et un fil zigzagant relie le dernier mot du titre (« incipit ») au poisson dessiné par la main de l’adulte, imitant celle de l’enfant qu’il fut et n’aurait jamais cessé d’être, si l’on en croit le programme ainsi tracé (fig. 1 [6]).

Dans Je n’ai jamais appris à écrire, Aragon rêve d’une écriture antérieure à la séparation de la lettre et du dessin, foncièrement libre, comme le montre, à la fin du récit d’enfance, la reproduction de la première page du manuscrit de Quelle âme divine ! écrit à l’âge de six ans. Le dispositif choisi fait jouer trois éléments : la citation, en italique comme il se doit :

« Venez vite ! Victor ! Marie ! Alfred ! René ! » criait Robert de Noissent. « Qu’est-ce qu’il y a ? dit Victor. — Il y a que nous partons de la rue Montorgueil, dit Robert. – Pour où ? dit Marie. – Pour où ? oui, pour où ? dit René. — Pour le 3 de la rue Pierre-le-Grand, à Saint-Pétersbourg, dit Robert. Ah, dit Alfred. — En effet, dit M. de Noissent. — Oui, dit Madame de Noissent » [7].

Puis le collage des deux premières pages du manuscrit, sous lesquelles la main adulte signale, en la reproduisant, la faute d’orthographe de l’enfant (fig. 2). Main de l’enfant et main de l’adulte rétablissent une faute (« j’écrivais Noissents ») que la citation – qui les précède – avait supprimée. Dans l’axiologie qui s’invente, la citation et plus globalement le texte imprimé répriment ce que la main – celle de l’enfant ou celle de l’adulte – donne à voir, en toute liberté. Le dispositif (citation vs fragments manuscrits, l’un de l’enfant et l’autre de l’adulte) opère un partage, valable pour l’ensemble du livre, entre ce qui ressortit à l’histoire officielle (récits imprimés, sans image, jouant d’une typographie savante) et ce qui réfère à l’univers archaïque de l’enfant : paragraphes manuscrits – comportant, qui plus est, des mots soulignés –, légendes (elles sont toutes manuscrites à une exception près, elle-même significative, on le verra). La main adulte ne trahit, pas plus que les dessins de Klee, de Miro ou l’alphabet de Kandinsky [8], l’univers de l’enfance.

Tout au long des Incipit, le texte manuscrit donne à voir autre chose que ce que le texte imprimé donne à lire. Une douleur peut-être que la mise en mots réprime. Mais avant de l’aborder, il nous faut compliquer encore la description du partage du texte et de l’image.

[1] Nous choisissons de reproduire les passages manuscrits de Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit (Paris, Skira, « Les Sentiers de la création », 1969) dans une police qui en donne une image approchée. La phrase citée ici constitue la légende qui figure au bas d’un collage de Max Ernst, reproduit, dans l’édition originale, sur une double page à la suite du faux titre que nous commenterons plus loin. Ce collage est supprimé de l’édition de poche, parue chez Flammarion, dans la collection « Champs », à laquelle nous nous référerons pour une plus grande commodité.

[2] Voir Hélène Védrine, «"Sage comme une image" : ce que regardent les images dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit d’Aragon », dans Aragon. Le souci de soi, dirigé par C. Trevisan, Textuel, n°35, 1999. Et « L’illustration de Je n’ai jamais appris à écrire d’Aragon ou les incipit visuels », dans Lire Aragon, dirigé par M. Hilsum, C. Trevisan et M. Vassevière, Paris, Champion, 2000.

[3] Pour une étude du livre d’Aragon qui n’envisage pas la seule relation du texte et des images, voir M. Hilsum, Comment devient-on écrivain ? Sartre, Aragon, Perec et Modiano. A paraître aux éditions Kimé.

[4] Les Communistes, publié en 1951, forment le dernier roman du « Monde réel » mais Aragon en a entrepris la réécriture et l’édition définitive est donc celle de 1967.

[5] Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit (désormais abrégé Incipit), Paris, Flammarion, « Champs », p. 8 (toutes les références renvoient à l’édition de poche ).

[6] Non reprise dans l’édition de poche.

[7] Pour l’ensemble du dispositif, voir Ibid., pp. 10-11.

[8] Voir en frontispice un collage de Miro de 1924, et plus loin un dessin au crayon de 1901, « Le poisson » (Ibid., p.7) ; de Paul Klee, voir « Pluie », dessin à la plume de 1927 (Ibid. pp. 56-57) et « L’acteur », huile de 1923, (Ibid., p. 121) ; de Kandinsky, « Trente » (1937), huile reproduite en noir et blanc (Ibid. p. 31).