Montrer l’invisible et dire l’indicible :

images et langages du divin dans les écrits

sur l’art de J. K. Huysmans

- Aude Jeannerod

_______________________________

Fig. 1. F. Marmitta, La Vierge et l’enfant, v. 1500

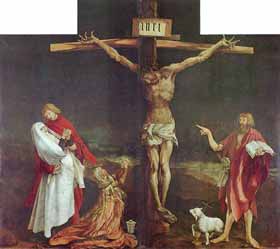

Fig. 2. M. Grünewald, La Crucifixion, v. 1523-1525

Fig. 3. M. Grünewald, retable d’Issenheim, La Crucifixion,

v. 1510-1515

La production de Huysmans critique d’art s’étend de 1867 à 1905, et reflète à la fois son évolution esthétique et son cheminement spirituel. Aussi remarque-t-on d’emblée que ses écrits sur l’art religieux occupent une place tout à fait anecdotique dans sa production critique avant 1895, date officielle de sa conversion au catholicisme. En effet, alors qu’il multiplie les comptes-rendus des Salons officiels et des Expositions indépendantes dans les années 1870 et 1880, Huysmans ne consacre que deux articles à la peinture religieuse au cours de cette même période : « Les nouvelles peintures de Saint-Sulpice par Charles Landelle », dans La Chronique illustrée du 8 janvier 1876, et « Le Tableau de Bianchi au Louvre » dans La Revue Indépendante en octobre 1887. Mais après la publication d’En Route en février 1895, roman qui rend publique la conversion spirituelle de l’auteur, les articles sur l’art sacré se font plus nombreux et plus réguliers : entre 1895 et 1899, Huysmans collabore à la revue berlinoise Pan et au quotidien L’Echo de Paris, fournissant essentiellement des articles sur les primitifs et la peinture religieuse contemporaine, textes qui seront intégrés au récit de La Cathédrale en 1898 ou recueillis dans De tout en 1902. De ce constat, on peut déduire un peu hâtivement que l’évolution spirituelle de l’écrivain entraîne une mutation de ses préoccupations esthétiques ; mais on peut aussi penser que cette image nouvellement acquise d’« écrivain catholique » ouvre à Huysmans les portes de revues qui lui étaient jusqu’alors fermées, et de plus le cantonne à cette nouvelle spécialité. Par ailleurs, nous verrons que ces textes issus de périodes différentes témoignent cependant d’une grande continuité dans les questionnements esthétiques qui les traversent. Enfin, après ces années de production intense, Huysmans préfacera l’ouvrage de l’abbé Broussolle, La Jeunesse du Pérugin et les origines de l’Ecole ombrienne, en 1901, et publiera un dernier volume, Trois Primitifs, en 1905.

Les articles consacrés à l’art religieux rendent compte, pour l’essentiel, de tableaux de primitifs découverts à l’occasion de visites au Louvre ou de voyages à l’étranger – un voyage en Allemagne avec Arij Prins en 1888, et un périple en Alsace, Allemagne et Belgique en compagnie de l’abbé Mugnier en 1903. Aussi la plume de Huysmans délaisse-t-elle l’actualité picturale – exception faite de quelques pages consacrées à des peintres religieux contemporains – pour se concentrer sur l’art médiéval. En cela, il s’agit moins de critique d’art que d’écrits sur l’art, si l’on en croit la définition d’Albert Dresdner : « J’entends par critique d’art le genre littéraire autonome qui a pour objet d’examiner, d’évaluer et d’influencer l’art qui lui est contemporain » [1]. De plus, l’on va voir que la peinture religieuse, même contemporaine, semble se dérober au genre de la critique d’art. En effet, la critique est censée assumer une double fonction, descriptive et évaluative ; or, l’art sacré semble se refuser à toute description, Huysmans insistant sur le caractère indicible et indescriptible de la peinture religieuse. De même, les critères artistiques et esthétiques habituellement utilisés pour juger de la qualité d’une œuvre ne sont pas opératoires lorsqu’il s’agit d’art catholique. Nous verrons donc que Huysmans, constatant l’échec de la critique d’art devant l’art sacré, recherche une autre forme littéraire capable d’en rendre compte, une forme qui trouve son achèvement moins dans la critique d’art qui a montré ses limites, que dans le roman.

L’indescriptible : l’impossibilité de faire voir la peinture

A de nombreuses reprises, constatant l’impuissance du langage à rendre compte de manière satisfaisante de la peinture, Huysmans signale la difficulté de son entreprise de critique d’art et les limites inhérentes au genre qu’il pratique. Il s’agit de l’un des thèmes récurrents de sa production critique dans les années 1880, que ce soit à propos de la peinture des indépendants, des impressionnistes ou des symbolistes. Pour les uns comme pour les autres, la difficulté que rencontre Huysmans est de faire voir à son lecteur un tableau qui n’a rien de commun avec ce que celui-ci connaît. Ainsi, à propos des toiles d’Edgar Degas à l’Exposition des Indépendants en avril 1880, Huysmans écrit : « Il est difficile avec une plume de donner même une très vague idée de la peinture de M. Degas » [2]. De la même manière, l’art de Gustave de Moreau est difficile à décrire ou à expliquer : « ses toiles ne semblent plus appartenir à la peinture proprement dite. (...) Cela est plus complexe encore, plus indéfinissable » [3]. Des commentaires similaires sont faits à propos des œuvres d’Odilon Redon : « Il serait difficile de définir l’art surprenant de M. Redon » et « Il m’a été donné de voir (…) entre autres une indicible Mélancolie » [4]. L’art moderne qu’apprécie Huysmans semble « indicible » et « indéfinissable », ce qui rend « difficile » la tâche du critique.

Mais l’un des articles les plus traversés par ce motif de l’incompréhensible et de l’incommunicable est celui consacré à un tableau ancien exposé au Louvre, La Vierge et l’Enfant entourés de saint Benoît et de saint Quentin, peint par Francesco Marmitta et alors attribué à Francesco Bianchi (fig. 1). Ce texte, publié pour la première fois dans La Revue indépendante en octobre 1887, est repris à la clausule du recueil Certains en 1889. Le texte se parsème de questions rhétoriques, le critique exhibant les difficultés qu’il rencontre à vouloir décrire la toile :

Mais comment définir la troublante figure du saint Quentin, un éphèbe au sexe indécis, un hybride à la beauté mystérieuse, aux longs cheveux bruns séparés par une raie au milieu du front, et coulant à flots sur sa gorge corsetée de fer ? (…) Puis que penser de cette adorable tête dont une inétanchable douleur a voilé les traits ? que penser de ces yeux clairs mais dont le bleu évanoui cache comme un fond de bourbe ? [5]

Le mystère reste entier : « le sujet du tableau demeure donc mystérieux » [6], le critique ne parvenant pas à décrypter « l’énigme de la scène », « inexplicable malgré tout » [7]. Les tableaux qui suscitent ce genre de réaction sont ceux qui fascinent le plus Huysmans : ceux qui résistent à la description et à l’explication, qui se dérobent à toute verbalisation, qui « médusent » le spectateur et le critique. En effet, l’art pictural semble alors relever d’un phénomène surnaturel qui résiste à la mise en mots, d’un mystère qui ne peut être épuisé par le langage ; il se rapproche en cela du sacré [8].

L’on peut se demander si cette déclaration d’impuissance ne relève pas de la prétérition, puisque jamais Huysmans ne cessera d’écrire sur l’art, de son premier article sur les peintres paysagistes publié le 25 novembre 1867 dans la Revue mensuelle, à son dernier ouvrage, Trois Primitifs, paru chez Messein en 1905. Mais à partir des années 1890, alors qu’il se tourne résolument vers l’art religieux, l’indicible de la peinture prend une autre dimension et un autre sens, en ce qu’il rejoint l’indicible du divin lui-même, l’incompréhensible du mystère sacré.

En effet, Huysmans, ou son double fictif, Durtal, est frappé d’aphasie devant certains chefs-d’œuvre de l’art religieux ; Durtal reste sans voix, incapable de formuler autre chose qu’un son inarticulé lorsqu’il découvre la Crucifixion de Grünewald (fig. 2), alors exposée au musée de Kassel – aujourd’hui à Karlsruhe :

Et ce cri d’admiration qu’il avait poussé, en entrant dans la petite salle du Musée de Cassel, il le hurlait mentalement encore, alors que, dans sa chambre, le Christ se dressait, formidable, sur sa croix, dont le tronc était traversé, en guise de bras, par une branche d’arbre mal écorcée qui se courbait, ainsi qu’un arc sous le poids du corps [9].

La découverte du retable d’Issenheim dans le musée de Colmar (fig. 3) laisse également Huysmans sous le coup d’une émotion esthétique trop forte pour être verbalisée :

Là, dans l’ancien couvent des Unterlinden, il surgit, dès qu’on entre, farouche, et il vous abasourdit aussitôt avec l’effroyable cauchemar d’un Calvaire. C’est comme le typhon d’un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l’impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée installé dans la vieille église désaffectée du cloître [10].

« Abasourdi » et « emporté », Huysmans semble être la proie d’un ravissement, d’une extase, au sens étymologique d’être transporté hors de soi. En effet, il ne s’agit pas immédiatement d’un plaisir visuel, mais plutôt d’une sensation « farouche », d’un « effroyable cauchemar », d’une « impression de lamentable horreur », qui s’apparente à la douleur ressentie par les autres spectateurs du Calvaire, internes à la peinture : saint Jean « absorbé comme engourdi et paralysé par ce mancenillier de douleur qu’est la croix » [11], qui « suffoque et crie, en silence, dans le tumulte de sa gorge sourde » [12], et la Vierge « muette, presque aveugle » car « ses sanglots l’étouffent » [13]. Les mots manquent pour dire l’émotion ressentie devant les œuvres de Grünewald, émotion qui s’apparente plus à une extase mystique qu’à un ravissement esthétique ; mais il s’agit de toute façon d’une perte des moyens langagiers, qui nécessite « quelques minutes pour se reprendre ».

[1] A. Dresdner, Die Entstehung der Kunstkritik, Munich, 1915 ; trad. fr. par Th. de Kayser, La Genèse de la critique d’art, Paris, Editions de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2005, p. 31, je souligne.

[2] « L’Exposition des Indépendants en 1880 », L’Art moderne (1883), Œuvres complètes, Paris, Crès, 1928, t. VI, p. 136. Toutes les références aux ouvrages de Joris-Karl Huysmans renverront aux Œuvres complètes des éditions Crès, signalées par les initiales OC. Pour les textes non recueillis, l’on renverra à leur première publication.

[3] « Le Salon officiel de 1880 », L’Art moderne (1883), OC, t. VI, p. 153.

[4] « Le Salon de 1882 », L’Art moderne (1883), OC, t. VI, p. 300.

[5] « Bianchi », Certains (1889), OC, t. X, p. 200.

[6] Ibid., p. 203.

[7] Ibid., p. 203 et p. 205.

[8] A l’inverse, Huysmans n’est jamais à court de mots devant les tableaux qu’il exècre, faisant montre d’une formidable inventivité dépréciative. Devant de médiocres toiles, il peut se demander « A quoi bon décrire ? » mais jamais « Comment décrire ? » ; en effet, on trouve à plusieurs reprises dans le recueil L’Art moderne cette interrogation : « A quoi bon citer, en effet, les choses nulles, les dilutions des maîtres blaireauteurs, les Sélénés quelconques, les hamadryades ou les déesses fabriquées sur des vers de poètes de libretto. Ce serait du temps perdu » (« Le Salon de 1879 », L’Art moderne (1883), OC, t. VI, p. 27) ; « A quoi bon, en effet, ramasser ces milliers d’enseignes qui continuent avec persistance tous les ressassages, toutes les routines, ancrés dans les pauvres cervelles de nos praticiens, de pères en fils et d’élèves en élèves, depuis des siècles ? » (« Le Salon officiel de 1880 », L’Art moderne (1883), OC, t. VI, p. 145) ; « Quant aux autres toiles appartenant à la catégorie dite de la peinture d’histoire, à quoi bon en parler ? » (Ibid., p. 157).

[9] Là-Bas (1891), chapitre I, OC, t. XII*, p. 14.

[10] « Les Grünewald du musée de Colmar », Trois Primitifs (1905), OC, t. XI, p. 271.

[11] Ibid., p. 275. Cette similitude est de plus soulignée par la paronomase entre le verbe « abasourdit » et le groupe adjectival « absorbé comme engourdi ».

[12] Là-Bas (1891), chapitre I, OC, t. XII*, p. 17.

[13] « Le Quentin Metsys d’Anvers », De tout (1902), OC, t. XVI, p. 236.