[4] Carlo Grande, « Dialogo tra Bonatti e Messner, gli Ulisse della montagna », La Stampa, 14 septembre 2011 (en ligne. Consulté le 25 juillet 2022).

[5] Walter Bonatti, Scalare il mondo, Milan, Solferino, « Tracce », 2019, p. 143.

[6] Walter Bonatti, Una vita così, Milan, Dalai, 2011, p. 214.

[7] Walter Bonatti, In terre lontane, Milan, Bur, 2017, p. 12.

Regarder le monde dans la presse et

les collections pour la jeunesse italienne

des années 1960/1970

- Caterina Ramonda

_______________________________

L’expérience personnelle et de photojournaliste de Bonatti est également nourrie d’une réflexion qu’il fait à propos du charme et du pouvoir de la narration. Parlant des lectures qu’il avait faites étant enfant (Melville, London, Hemingway, Doyle, Defoe, Curwood), le « roi des Alpes », comme on le surnommait, écrivait en effet :

Je suis devenu montagnard sur les bords du Pô, dans la plaine la plus plate d’Italie. Enfant, pendant les années où je lisais Salgari, pour moi les déserts étaient le sable de la rivière, son eau, les océans. Les buissons le long du courant du Pô étaient la jungle. J’ai escaladé les saules pour voir ce que cachaient les ondulations violettes que je voyais à l’horizon, les Préalpes. La curiosité, l’imagination s’étaient mises en branle [4].

Et encore : « Nous tous, à un certain âge, rêvons de ce que nous lisons » [5]. Dans ce cas, Bonatti nous invite à rêver grâce aussi à l’impact de ses images photographiques, toujours spectaculaires et publiées en grand format. Il connaissait bien l’importance de la photographie, tout comme il savait que les mots peuvent créer des images mentales puissantes, et il comprit vite le potentiel de l’union des deux langages :

La plume de Jack London avait accompli une reproduction parfaite de ces paysages. À l’époque, évidemment, les explorateurs ne pouvaient pas utiliser un appareil photo, donc ils devaient remplacer l’image visuelle par les mots. London a réellement photographié avec sa plume ses aventures. J’ai eu le privilège de pouvoir disposer d’une dimension supplémentaire pour chacune de mes émotions : l’arrêter avec l’appareil photo me permettait de la revivre dans le temps et même de la porter à qui ensuite aurait regardé mes photos [6].

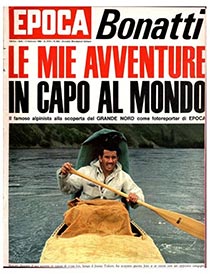

Bonatti ne photographiait pas au hasard. Ce qui rend uniques ses photographies, c’était le fait que celui qui les a prises en était en même temps le sujet (fig. 11). L’intuition géniale de la direction de Epoca fut de publier des images où le journaliste est protagoniste, plongé dans les milieux qu’il traversait ; un choix du reste parfaitement cohérent avec l’esprit avec lequel Bonatti affronta aussi cette aventure et qui devint sa méthode de travail. En effet, ses reportages ne sont pas de simples documentaires photographiques, mais des histoires dans lesquelles sa présence est tangible dans les images comme dans le texte, qui prend part, qui est passionné ; il n’est pas un observateur détaché, mais participe pleinement à l’expérience, impliquant le lecteur et l’emmenant avec lui dans les fjords patagoniques, sur les lacs gelés de l’Alaska, parmi les volcans d’Indonésie. Il efface les distances, exactement comme quand il rapproche les populations locales et les animaux, même les plus dangereux.

Il ne décrit pas une nature intéressante à découvrir, mais une nature qui doit être vécue ; il se montre en action pour remarquer une participation inconditionnelle ; il est à la fois moyen et message lui-même. Il nous dit en substance que, pour comprendre, il faut vivre et partager : si nous visitons un zoo, nous n’entrons pas en relation avec l’animal ; si nous visitons un village nous n’entrons pas en relation avec celui qui l’habite. Alors dans ses reportages, il ne décrit pas les lieux comme un cartographe ou un documentariste, mais il les vit et les raconte pour les faire vivre aussi à son lecteur.

Dans mes voyages et mes expériences, je n’ai jamais cherché la lutte contre quelque chose ou quelqu’un, homme ou animal redoutable, mais plutôt un point de rencontre avec le monde sauvage pour mieux le connaître, l’assimiler et le transmettre ensuite à d’autres avec des mots et des images. C’est ce que j’ai voulu faire avec ma conception du journalisme en faisant comprendre au lecteur que derrière le carnet de notes, derrière l’appareil photo, il y avait moi, un petit homme curieux avec ses émotions [7].

Au milieu des années 1970, les exigences du public italien changent : les jeunes veulent des publications réservées à eux et ne feuillettent plus les revues « pour toute la famille » portées à la maison par leurs parents. La formule magique de Epoca semble ne plus fonctionner ; Bonatti quittera la revue en 1979 en continuant à raconter son expérience d’alpiniste et d’explorateur dans des conférences, des interviews, des livres, des bandes dessinées. Mais c’est à ce moment-là que Fabbri commence la publication de la collection Natura, qui reprend comme on a dit les mêmes objectifs, justement dans des livres consacrés à la jeunesse.

Pour conclure, la formation de l’imaginaire d’un jeune lecteur par l’image et la musique et une approche plus narrative qu’informatrice amènent – comme l’écrivait Bonatti à son propre sujet – à lever les yeux, à être curieux, à vouloir savoir et à partir, dès que possible, pour vraiment mettre le pied dans ces paysages découverts d’abord en photos. L’image photographique, souvent point central du projet éditorial, est attirante. Elle devient alors la base sur laquelle d’une part repose la construction de l’imaginaire et de l’autre elle donne l’essor à la curiosité ; elle pousse à approfondir le sujet grâce au texte qui l’accompagne ou à l’aide d’autres livres à rechercher en librairie ou en bibliothèque ; elle ouvre des horizons nouveaux.