[1] Andrea Muratore, « Il giornalismo eroico di Walter Bonatti », Rivista Contrasti, 13 septembre 2021 (en ligne. Consulté le 25 juillet 2022).

[2] Ibid.

[3] Franco Michieli, « Un giornalista dell’Ottocento : la nuova avventura », dans Walter Bonatti. Stati di grazia. Un’avventura ai confini dell’uomo, Milan, Solferino, 2021, pp. 113-120. Pour le dixième anniversaire de la disparition de Walter Bonatti, le Musée national de la Montagne de Turin a présenté l’exposition Stati du grazia (Etats de grâce) (juin 2021-mars 2022), fruit et couronnement du travail de réorganisation, de catalogage et de numérisation des Archives Walter Bonatti, donnés au musée en 2016 par les héritiers de l’alpiniste et explorateur (en ligne. Consulté le 25 juillet 2022).

Regarder le monde dans la presse et

les collections pour la jeunesse italienne

des années 1960/1970

- Caterina Ramonda

_______________________________

Fig. 8. Numéros de Natura, 1974-1977

Fig. 9. E. L. Gaya, Carovane sulle Montagne

Rocciose, 1974

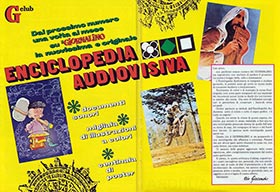

Découvrir le monde par la musique et les sons est aussi l’objectif d’une autre initiative qui commence sa publication quelques années plus tard, celle du magazine Il Giornalino, destiné aux lecteurs de 8 à 11 ans. Née en 1924 dans les milieux catholiques, cette publication s’est enrichie en 1972 de l’Enciclopedia audiovisiva (fig. 6), une encyclopédie de l’audiovisuel destinée à faire découvrir le monde « de manière moderne et révolutionnaire », comme le dit la présentation du projet. Il s’agit de fascicules à acheter en plus de la revue, de quatre pages chacun, avec une image centrale, souvent une photographie couleur, destinée à être affichée au mur d’une chambre, accompagnée d’un disque 33 tours (fig. 7).

A l’origine, 80 fascicules étaient prévus, mais malheureusement le projet fut vite abandonné probablement en raison de ventes faibles et des coûts de production trop élevés. Les deux numéros consacrés à la Chine et aux Andes témoignent d’une extraordinaire expérimentation pour l’époque. Ils sont accompagnés d’un disque permettant d’entendre les sons des instruments de musique représentés dans le livret, mais également des compositions originales et des pièces musicales inspirées du pays. Un troisième fascicule présente les sons de la nature, et a vocation à sensibiliser les plus jeunes au monde qui nous entoure : le chant des oiseaux, la pluie, le vent, l’orage, ou les bruits de la ville. Dans ce dernier on trouve aussi des pièces de compositeurs qui s’en sont inspirés : Bernardo Pasquini, Jean-Philippe Rameau, Pagano, la Polonaise Marta Ptazynska.

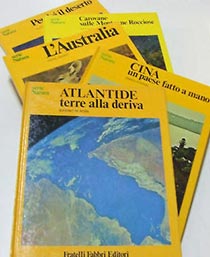

A partir de 1974, les éditions Fabbri présentent à leur tour une collection pour la jeunesse intitulée Natura, dirigée par Valerio Giacomini et Serge Bertino. Il s’agit de vingt-six volumes illustrés qui racontent le Cap Horn, les Galapagos, la Sibérie, l’Inde, les Andes, le Sahara, la Chine, le Japon, l’Antarctique... (fig. 8).

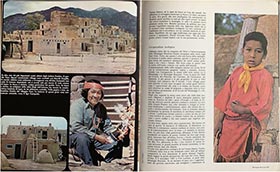

Chaque ouvrage d’environ 160 pages et de format 30x40 cm est composé d’une carte géographique qui permet de situer la zone considérée et d’un texte narratif qui entend renseigner et éveiller l’intérêt du lecteur. Chaque exemplaire est également illustré de photographies couleur. Le lecteur découvre les étendues de glace du Pôle Nord, les fonds marins, la magnificence des séquoias, ou des moments de vie comme les fêtes traditionnelles ou les couleurs des costumes traditionnels des peuples des Andes. Il ne s’agit pas d’une simple description géographique, comme le titre de la collection pourrait le suggérer. Dans l’idée de ses auteurs, parler des Montagnes Rocheuses, c’est non seulement aborder le sujet du point de vue géomorphologique, mais c’est aussi décrire l’histoire des populations qui les habitent, raconter les pionniers, faire des comparaisons avec les Alpes (qui sont supposées proches et connues du lecteur), enquêter sur ce qui se passe lorsqu’un lieu se dépeuple parce que ceux qui y vivent, par choix ou par force, partent ailleurs (fig. 9).

Serge Bertino, qui a conçu cette collection, était à l’origine un réalisateur de documentaires de la série « Cacciatori di immagini » (1958). Bertino lui-même avait alors travaillé dans l’équipe du commandant Cousteau qui signe d’ailleurs quelques textes. D’autres documentaristes italiens, dont Eugenio de Rosa, Ezio Gaya, Valerio Giacomoni, Michele Maza, Enrico Sturani participeront à cette publication, que compte aussi des titres signés par Paul Emile Victor et Henri Lhote. Il est intéressant de souligner que Bertino n’a pas beaucoup voyagé. Il écrivait dans sa maison des Alpes occitanes italiennes, en se basant sur des recherches, sur des lectures de livres, en compilant des textes « de seconde main » !

Ce n’est certainement pas un hasard si une collection de livres photographiques comme celle-ci, s’adressant aux jeunes pour éveiller leur intérêt, est éditée en Italie à cette période et connait beaucoup du succès. En effet, à partir de 1965 et jusqu’à la fin des années 1970, le grand alpiniste Walter Bonatti parcourt le monde pour le compte du magazine Epoca, magazine qui a changé la manière de faire du journalisme en Italie grâce à ses enquêtes et ses reportages photographiques uniques en leur genre. Il y signe de grands reportages photographiques tirés de ses voyages (fig. 10), qui ont beaucoup de succès auprès du public italien. A chaque article signé de Bonatti, Epoca voit sa diffusion augmenter considérablement et le magazine pénètre dans la majorité des maisons italiennes. La collection Natura, avec ses ouvrages photographiques à destination des adolescents familiers de ses reportages, vient alors compléter ses articles et la découverte du monde. Elle accueille des titres qui parlent des mêmes lieux racontés par Bonatti, comme Capo Horn (1974), L’Amazzonia (1974), Ruwenzori. L’Africa di ghiaccio (1974), Le Galapagos (1976). Le but affiché est le même : faire découvrir les « terres lointaines » [1] et les faire vivre au lecteur, en l’amenant à connaître les autres et le monde « sans barrières, sans superficialité, sans stéréotypes » [2].

Bonatti choisit une immersion totale dans les lieux où il se rend pour que le lecteur se sente le plus possible présent à ses pas et à ses actions ; il renonce aux moyens offerts par la technologie, aucune instrumentation sophistiquée dans les dépôts de matériel préparés précédemment, seulement une petite quantité de vivres et l’inséparable appareil photo. Il partage son aventure non pas avec d’autres voyageurs occidentaux, comme dans les expéditions traditionnelles, mais avec les habitants permanents des lieux sauvages, qu’ils soient animaux ou humains.

Comme le souligne Franco Michieli dans le catalogue de l’exposition consacrée à l’alpiniste par le Musée de la Montagne de Turin [3], en Italie au début des années 1960, le rapport entre l’homme et la nature sauvage est redevenu vierge : les problèmes de l’après-guerre, la reconstruction et l’inexistence du tourisme exotique reléguent le « sauvage » à l’imagination et aux romans d’aventure, considérés comme des lectures pour enfants. Pourtant, les lieux sauvages existent plus que jamais. Bonatti raconte, comme avant lui Melville, London et d’autres écrivains, des vies et des mondes qui sont réels, lointains certes, mais qui nous concernent et que, par conséquent, la curiosité humaine ne peut ignorer. Il s’agit d’un stimulant considérable pour l’Italie agricole et industrielle par tradition hostile au « sauvage », qui commence ainsi, presque sans s’en apercevoir, à admettre de nouvelles perspectives.