Le journal photographique

de Raymond Depardon

- Jonathan Degenève

_______________________________

Fig. 7. C. Nougaret, entretien de Raymond Depardon

avec Sylvie Peyre, 2006

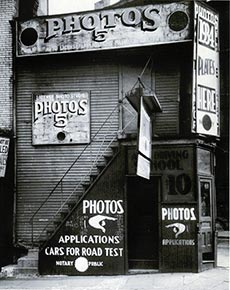

Fig. 8. W. Evans, License Photo Studio,

New York, 1934

Fig. 9. W. Evans, Studio Portraits,

Birmingham, Alabama, 1936

Fig. 10. W. Evans, Faces, Pennsylvania town, 1936

Cela étant, ce second montage éclaire rétrospectivement le premier. On pressentait tout à l’heure que quelque chose clochait dans le rapport entre cette femme du quai et cet homme de l’escalier. On comprend à présent que tout le problème est précisément de savoir comment celle-ci peut accompagner celui-là qui d’une part la laisse faire – c’est son côté passeur de relais – et qui, d’autre part, ne fait que traverser un espace et un temps – c’est son côté passant et passager à la fois. J’ai donc parlé trop vite quand j’ai dit que le commentaire « Sylvie Peyre m’accompagne dans les repérages » était aussi bref que plat. Le montage, c’est-à-dire le fait qu’il y a en l’occurrence trois éléments sur une double page, pointe très subtilement la difficulté d’un accompagnement. Voici dès lors ce qui fait événement, ce qui rompt un cours ordinaire et crée la surprise voire l’aventure. Faut-il des preuves ? On les trouvera en écoutant Sylvie Peyre et Raymond Depardon s’exprimer eux-mêmes dans un entretien réalisé par Claudine Nougaret en 2006 pour un bonus du DVD Paris (fig. 7).

Raymond Depardon : – C’est ça, je pense, qui m’a attiré. Comme tu es une espèce de… Que le photographe peut se reposer sur toi quelque part. Il y avait une confidence qu’on pouvait avoir. C’est pour ça que je t’ai prise. (…) J’ai un souvenir qu’on a repéré quelques jours, pas tellement longtemps avant le tournage, à la gare Saint Lazare tous les deux. On se baladait comme ça pour chercher des angles, tu sais.

Sylvie Peyre : – Dans la grande galerie, derrière, etc.

Raymond Depardon : – Et je me souviens on marchait vite et, à un moment donné, on n’a pas marché vite et il y a plein de gens qui sont venus nous proposer des choses un peu illicites comme ça. Ça montre que dans les lieux publics à Paris, faut marcher vite. Parce que d’un seul coup ou vous prend pour un pigeon, pour un provincial ou, je ne sais pas, un étranger.

Sylvie Peyre : – Moi, j’ai plus de souvenirs des repérages à la Défense, peut-être parce que tu marches vite (rire) et qu’on a marché vite.

Raymond Depardon : – On a cherché parce que, en fait, c’est un peu comme une répétition qu’on a fait ensemble, c’est-à-dire d’aller voir, comme ça, comme si j’étais le personnage. Cette quête, comme ça.

S’il est vrai que le récit est théoriquement la relation de faits, sa tâche consiste en pratique à accueillir la rupture événementielle dans une structure. Il s’agit, comme je le disais, de nouer des liens en saisissant des rapports, en inscrivant dans un cadre, en reconstituant un déroulement, en déterminant une causalité. Mais pourquoi ? Parce que nous rapportons ce qui à la fois désordonne et réordonne le réel. Comme le dit Claude Romano, l’événement est à la fois anarchique et instaurateur [4]. N’est-ce pas d’ailleurs exactement ce que nous voulons dire lorsque nous disons qu’il y a eu un avant et un après ? Combinant le lien et la rupture, ce montage de Depardon nous renseigne sur le fonctionnement même d’une histoire. Ainsi légendées et disposées, les images de son journal photographique donnent des pistes à qui voudrait raconter sa vie et, pourquoi pas, réfléchir au récit. N’écrivez pas trop, semble conseiller Depardon, mais apportez un soin extrême à la mise en page. Faites comme Walker Evans qui n’écrivait déjà plus rien en 1938 sous ou à côté de ses Photographies américaines, comptant essentiellement sur ces montages que fera le lecteur et auxquels Jean-François Chevrier, que Depardon cite dans Paris Journal [5], a consacré un très long et très bel article [6].

Ceci m’amène à une deuxième sorte de montage. Non plus le montage par coprésence, mais le montage par suite. Non plus la simultanéité, mais la durée. Dans un genre plus documentaire qu’autobiographique, Evans pratique cet art avec une espèce de talentueuse sobriété qui caractérise aussi l’œuvre de Depardon. Les trois premiers clichés de ses Photographies américaines racontent ainsi, c’est-à-dire par leur enchaînement, l’histoire américaine de « l’apparition et la transformation de l’image photographique, sous l’espèce du portrait, le genre le plus productif » : d’abord l’appareil lui-même avec une boutique délabrée dont le profil évoque « une chambre noire, un boîtier, une boîte optique » (fig. 8) ; puis « l’identité en série artisanales » [7] (fig. 9) ; et deux visages, enfin (fig. 10), qui marquent l’avènement de la street photography, laquelle sort précisément du studio, comme naguère la peinture de l’atelier, et se dégage du coup de la reproduction, de la typification et de l’administration. Je précise que l’on pourrait narrativiser autrement ces images, dans une perspective plus sociale et politique par exemple. J’ajoute que si l’on veut se convaincre de la pertinence de ce principe dans Paris Journal, il n’est qu’à regarder le court métrage de Depardon de 1997 qui s’intitule Amour. Le photographe réalise en effet un film qui met littéralement en scène une lecture à la faveur d’un défilement d’images qui sont prises entre autres dans Paris Journal et qui sont accompagnées d’ambiances sonores. Me plaît particulièrement la séquence où l’on retrouve Sylvie Peyre sur son quai de RER (fig. 11). Elle est cette fois croisée en chemin par quelqu’un qui prend les transports en commun le soir et qui a manifestement la tête moins à travailler qu’à sortir jusqu’au petit matin. La nuit parisienne, ce n’est cependant pas seulement les bars, la musique, la fête, le cinéma, les promenades. C’est peut-être aussi, et comme à travers tout cela, la solitude d’une errance et la déchirure d’un couple. C’est en tout cas un exercice de cinéma, et même de cinéma vérité du fait du clin d’œil à Chronique d’un été (1961) de Rouch, mais un cinéma fait à partir de photos.