[1] Aragon, L’Œuvre poétique, Paris, Livre Club Diderot, 1974, t. II, p. 235.

[2] Ibid., t. III, pp. 81-342.

[3] Aragon, Œuvres poétiques complètes, sous la direction d’O. Barbarant, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2007, pp. 1263-1264.

[4] B. Vouilloux, Langages de l'art et relations transesthétiques, Paris, Editions de l’Eclat, « Tiré à part », 1997.

[5] E. Triolet, Ecoutez-voir, Paris, Gallimard, « Blanche », 1968, p. 7.

[6] Selon le titre de la dernière Ode d’Horace, qui conclut le troisième livre : « J’ai érigé un monument ».

[7] Aragon, Œuvres poétiques complètes, Op. cit., p. 1252.

[8] Aragon, Le Paysan de Paris, L’Œuvre poétique, Op. cit., t. III, pp. 81-341.

[9] Aragon, « Le Paysan de Paris », La Revue européenne, Editions du Sagittaire, n° 25, 26 et 27, 1925.

[10] B. Vouilloux, Langages de l'art et relations transesthétiques, Op. cit.

[11] Aragon, Une Vague de rêves, L’Œuvre poétique, Op. cit., t. II, p. 235.

Les images du Paysan de Paris.

Pour une poétique de l’intermédialité

- Guylaine Locatelli

_______________________________

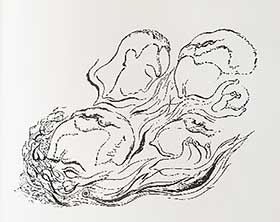

Fig. 1. A. Masson, Portrait de

Marcel Noll, 1923

« Il n’y a pas de pensée hors des mots », déclare Louis Aragon dans Une Vague de rêves, formulant ainsi le vœu d’un « nominalisme absolu ». Il affirme ensuite de manière assez provocante : « Tout le surréalisme étaye cette proposition » [1]. Pourtant, la présence de documents iconographiques variés dans l’édition du Paysan de Paris qui figure au tome III de L’Œuvre poétique [2] met en évidence le souhait de l’auteur de dépasser un régime de représentation purement verbal, au profit d’un jeu qui, comme l’indique Daniel Bougnoux dans la notice des Œuvres poétiques complètes, « consiste à faire reculer logos au profit de muthos, et des images, en direction d’une connaissance concrète ou du pouvoir des sens qui “ont enfin établi leur hégémonie sur la terre” » [3]. Si l’intérêt que porte Aragon aux analyses linguistiques, structurales et énonciatives ne s’est jamais démenti, une approche génétique permet de mettre en évidence une sorte de souci poétique, qui laisse la part belle à l’image.

De fait, penser les rapports entre texte et image invite à une remise en perspective de la hiérarchie traditionnellement établie entre les formes d’arts. L’image ne serait donc plus réduite à sa fonction la plus purement illustrative, conformément à la tradition de l’ancilla artis, mais elle aurait conquis progressivement un espace de significations propres. Dès lors, son insertion au sein du texte littéraire donne lieu à des hybridations qui offrent des horizons inédits. Ainsi, cette approche invite à « renoncer au logocentrisme », qui ne serait donc plus l’unique détenteur du sens d’un texte, au profit d’une approche plus globale, transesthétique, si l’on se fie à la terminologie de Vouilloux [4], qui permettrait à « l’œil d’englober mots et images dans une lecture simultanée » [5]. De fait, de la mise en présence et en tension de ces deux formes d’art jaillissent un sens et un statut de l’œuvre nouveaux.

Dans le cas d’une recollection singulière des productions, telle que la propose L’Œuvre poétique, le choix assumé par l’auteur d’inscrire des images de supplément au sein même d’un texte qui accueillait déjà placards, menus, réclames et annonces, et jeux sur la taille des caractères et la dimension plastique des lettres, démultiplie donc les enjeux sémiologiques, dans un jeu concerté avec le/les horizons d’attente du lecteur. Pour saisir les phénomènes qui sont ainsi rendus sensibles, les formes visibles nouvelles mises à contribution dans cette entreprise éditoriale autre seront tout d’abord observées. La méthode à l’œuvre sera ensuite rattachée à une esthétique singulière, qui prend sa source dans l’apprentissage même de l’écriture du poète. Enfin, ce travail d’insertion d’images semble s’inscrire dans le cadre d’un projet plus vaste : une sorte d’exegi monumentum [6] d’un genre singulier, élaboré à partir d’un programme iconographique composé. Le procédé valorise ainsi une poétique de la transmédiation, qui, au-delà de la fonction première de fixation de l’éphémère, inscrit l’œuvre dans un espace de circulation plus large, et met alors au défi la menace du figement du livre en interrogeant les frontières poreuses des signes. Tel Horace s’adressant à Melpomène dans le livre III des Odes, Aragon formule le vœu d’être couronné de lauriers, grâce à une forme poétique nouvelle.

Une étude qui s’intéresse au champ de la génétique éditoriale invite à s’attarder sur les réécritures successives de l’œuvre, après sa première publication. Dans le cas précis du Paysan de Paris, il convient d’observer que le parcours emprunté par le texte a suivi un itinéraire qui valorise une prise d’autonomie progressive.

On peut ainsi rappeler que le texte a été écrit en deux temps : « Préface à une mythologie moderne » et « Le Passage de l’Opéra » ont paru en 1924, dans La Revue Européenne que dirigeait alors Philippe Soupault : en quatre livraisons, dans les numéros de juin à septembre 1924. La seconde partie, écrite en 1925, a également été publiée dans cette revue, en quatre livraisons, de mars à juin 1925. La dernière partie de l’ensemble qui fait alors œuvre, « Le Songe du Paysan » a, quant à elle, été ajoutée pour l’édition en volume chez Gallimard, initialement annoncée par un placard dans La Révolution surréaliste en juin 1926 et qui porte un achevé d’imprimer daté du 20 juillet 1926. La diffusion effective eut lieu en septembre de la même année. Comme l’indique Daniel Bougnoux, l’ouvrage a connu trois réimpressions successives, en 1933, 1944 et 1948, avant d’être édité par Le Livre de poche en 1966, puis en collection « Folio » en 1972 [7]. Enfin, la difficulté à faire entrer d’emblée le texte dans une catégorie générique déterminée a conduit Aragon à l’inclure dans L’Œuvre poétique [8].

L’examen du parcours éditorial de l’œuvre semble mettre en évidence un élément signifiant : si le choix des illustrations insérées dans un texte peut échoir à l’éditeur, il importe ici de souligner que les images sont absentes de l’œuvre lorsque l’édition n’est pas prise en charge par Aragon lui-même, ni par les membres du groupe surréaliste. Ainsi, seules les versions publiées dans La Revue Européenne, qui contient les premiers états du texte, ou ensuite dans L’Œuvre poétique, pensée et réalisée d’après les directives de l’auteur, intègrent des documents iconographiques autres que les objets visuels et textuels qui jouent de la taille des polices et déplacent les références aux objets du quotidien, déjà mentionnés. A titre d’exemple, entre mai 1925, où paraît le numéro 27 de La Revue Européenne, dans lequel est inséré le portrait de Marcel Noll dessiné par André Masson (fig. 1), dernière illustration du Paysan, et la publication chez Gallimard en juillet 1926, l’image s’est tout bonnement évaporée. L’examen des circonstances liées à la genèse de l’œuvre est particulièrement éloquent, et met en lumière certaines des raisons qui ont présidé à ces choix proprement aragoniens.

On se souvient en effet qu’André Masson se lie d’amitié avec Aragon dès le début des années vingt et qu’il est le dédicataire du Paysan de Paris. Le geste témoigne ainsi de la reconnaissance de l’écrivain à l’égard du peintre, et souligne la force du lien affectif, mais également de la gratitude de l’auteur envers celui qui a exécuté une série de trois portraits, d’Aragon lui-même (fig. 2), d’André Breton et de Marcel Noll, afin d’illustrer cette première édition du Paysan de Paris en livraisons successives pour La Revue Européenne [9]. L’absence de ces portraits jusqu’à la publication de L’Œuvre poétique en 1974, met alors en évidence le fait que dans l’empan temporel qui sépare ces deux points de repère, Aragon n’est pas le maître absolu de sa création : le choix de l’insertion de ces illustrations revient en dernier lieu à l’éditeur. Plus récemment, en 2007, l’édition des Œuvres Poétiques Complètes pour la collection de la « Bibliothèque de la Pléiade » retient également la version du texte où ne figurent pas les images autres que les affiches, tracts, placards, ces jeux de lettres insérées dans le corps du texte qui le modifient.

Ainsi écartée du protocole éditorial, l’image paraît conçue comme fondamentalement hétérogène. Elle peut l’être, puisqu’elle interroge les frontières entre les formes d’art régies par une typologie essentiellement fixiste, et procède d’une remise en question du logocentrisme [10]. Puisqu’ « il n’y a pas de pensée hors des mots » [11], il convient de se demander dans quelle mesure il est possible d’accueillir cette contamination du texte littéraire par des formes hétéro-linguistiques, envisagée comme le passage d’un ordre signifiant à un autre. En outre, le caractère hétérogène de l’œuvre a pu être perçu au moment de la réflexion pré-éditoriale comme un obstacle matériel à la mise en livre dans un format qui resterait accessible. En déplaçant la réflexion du côté du lecteur, une réception double, à la fois discursive et visuelle, a également pu constituer un point de butée.