Illustrer Shanghai en 1930 : caricatures et

modernité kaléidoscopique dans la revue

Shanghai Sketch

- Marie Laureillard

_______________________________

Fig. 5. Ye Q., Monsieur Wang, 1928

Fig. 6. Anonyme, sans titre, 1930

Le tracé rapide, les compositions chargées et sans profondeur, le décor relativement sommaire renforcent le rythme trépidant de la narration, qui se déploie sur six à neuf cases. Pendant dix ans, jusqu’à l’invasion japonaise de 1937, les Shanghaiens seront distraits par les faits et gestes de monsieur Wang, sec comme une trique, chauve, pourvu de fines moustaches, accompagné de sa femme replète et acariâtre, de leur ravissante fille mademoiselle Wang, et du jeune Chen, trapu, lunetteux et coiffé d’un panama, fonctionnaire ayant tous les défauts des gens de son espèce. Vêtus de costumes à l’occidentale, que monsieur Wang troque parfois contre une robe longue de lettré, les protagonistes évoluent dans des intérieurs bourgeois où ils se prélassent dans de confortables fauteuils. Facilement reconnaissable, monsieur Wang est doté d’une personnalité pétrie de contradictions, sans doute plus subtile et plus complexe que le personnage de McManus : alors qu’il se montre volontiers moralisateur envers sa fille, sa propre conduite est loin d’être irréprochable. Il entraîne le lecteur au commissariat, à l’hôpital, au théâtre, au parc, aux bains publics et dans bien d’autres lieux de Shanghai. A partir de 1932, la satire sociale l’emportera peu à peu sur le comique. Monsieur Wang sera adapté en une dizaine de films et servira de support à toutes sortes de publicités, dont celle de la bière Yanhe qui apparaît dans la revue.

Afin de donner une idée plus précise du contenu, nous décrirons brièvement trois épisodes. Dans le n° 2 de la revue, Chen, qui vient de faire la connaissance de mademoiselle Wang, la fille de son ami monsieur Wang, cherche à s’attirer ses bonnes grâces. Il a l’intention de lui offrir bijoux et maquillage, mais sa femme a tôt fait de les découvrir : indignée, elle leur substitue, ni vu ni connu, de vieux habits. Sans s’en apercevoir, Chen s’empresse d’en faire cadeau à mademoiselle Wang. En les recevant, mademoiselle Wang jette aussitôt le tout, vexée (fig. 5). Dans le n° 33, monsieur Wang et petit Chen, qui s’ennuient ferme à la maison, décident de se rendre mutuellement visite pour sortir s’amuser en ville. Chacun ignore que l’autre a eu la même idée que lui, mais les deux épouses, sachant à quoi s’en tenir, prétendent l’une comme l’autre que leur mari va bientôt rentrer et les font patienter. Sur une image, Chen, installé dans un fauteuil chez son ami monsieur Wang, imagine avec délectation les plaisirs qui les attendent : cinéma, opéra, Grand Monde [17], dancing, maison de jeu… En désespoir de cause, dans le n° 36, madame Chen achète un poste de radio à son mari pour l’inciter à rester davantage chez lui, et être moins tenté de chercher des distractions à l’extérieur sous prétexte de solitude et de désœuvrement. En allumant la radio, Chen entend un air d’opéra interprété par le célèbre chanteur Mei Lanfang : l’envie d’aller au théâtre le reprend immédiatement. Cédant à cette pulsion irrépressible, il déclare que l’appareil nécessite réparation et s’élance hors de chez lui. Il le laisse négligemment tomber en cours de route, ne songeant déjà plus qu’au spectacle qui l’attend.

Ces trois saynètes révèlent la fascination qu’exerce la modern girl, ici incarnée par mademoiselle Wang, et l’attrait irrésistible d’un monde clinquant rempli de plaisirs et de distractions. Mais le personnage le plus emblématique de la métropole, n’est-il pas précisément cette modern girl, à la fois séduisante et dangereuse, qui se pavane sur les pages de la revue ?

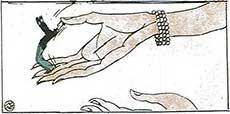

La modern girl

Shanghai Sketch accorde toute son attention aux femmes du monde entier, aux filles de famille éminentes, aux vedettes de cinéma, aux chanteuses, aux peintres et artistes en tous genres, voire aux épouses des auteurs de la revue. Le rôle croissant dévolu aux femmes dans la vie sociale chinoise est perceptible : l’accès aux études, au travail, à la consommation, ouvre la voie à une certaine émancipation. Le phénomène de la modern girl s’étend de la classe oisive à la classe moyenne et conduit à l’apparition des danseuses, masseuses, vendeuses, serveuses ou entraîneuses au visage maquillé, au qipao ajusté, aux cheveux permanentés ou coupés au carré et aux chaussures à talon. Adoptée par des femmes de divers groupes sociaux, cette tenue devient le code vestimentaire de la jeune citadine, dont l’image envahit les couvertures de magazines [18]. Face à cette femme moderne qui s’émancipe, fume, se coupe les cheveux, l’homme perd son rôle dominant, comme l’illustre parfaitement cette couverture où l’on voit une femme tenant un homme miniaturisé agenouillé au creux de sa paume (n° 8, 9 juin 1928). Sur un fond bleuté aux motifs géométriques Art déco, ce dessin intitulé Fascination, œuvre d’un artiste non identifié nommé Huaisu, met en scène une modern girl maquillée, coiffée à la garçonne, couverte de bijoux, vêtue d’une robe tubulaire à la Louise Brooks, un porte-cigarette à la main, qui regarde d’un air condescendant le petit homme implorant en complet-veston noir. Le trope de la femme manipulatrice et croqueuse d’hommes apparaît régulièrement dans Shanghai Sketch et dans les autres publications de l’époque [19] (fig. 6).

La même féminité moderne se retrouve dans les publicités pour cosmétiques ou cigarettes, car l’image de la modern girl, celle d’une jeune femme épanouie évoluant dans un intérieur raffiné, fait vendre et attire l’attention sur le produit et sa valeur d’usage moderne. Une modern girl glamour en qipao bleu, assise dans un fauteuil de velours Art déco, fume d’un air béat une cigarette de la marque United Club (Lianhuan), dont « le parfum léger ou concentré est agréable et rassénérant », assure le slogan (fig. 7). Une telle image remplit deux fonctions propres à la publicité, l’identification narcissique et le désir voyeuriste [20]. Les nombreuses publicités de cigarettes, motif érotique par excellence, évoquent une scène du roman Confessions inachevées de Ye Lingfeng, dont le décor et les accessoires alors emblématiques de la modernité shanghaienne font écho aux revues illustrées de l’époque :

émoustillé par le vin, je la dévisageai. « Ne me regarde pas comme ça », dit-elle en souriant malgré elle. « Tu n’as pas une cigarette ? » Je lui tendis une cigarette de la marque 555. Au lieu de la prendre, elle se pencha sur la table et m’offrit ses lèvres. (…) Devant ces deux pétales rouges et pleins, j’éprouvai un désir incontrôlable qui brûla au fond de moi-même [21].

[17] Le Grand Monde (Da Shijie 大世界) de Shanghai, constitué de trois bâtiments de quatre étages et de deux annexes situés au bout de la rue de Nankin, était alors le plus grand centre d’amusement d’Extrême-Orient avec ses multiples salles de spectacle, tripots, salons privés, restaurants, lupanars, etc. « Le Grand Monde est un caravansérail nocturne, une sorte de Magic-City, de Cosney Island pour les Chinois » écrit Paul Morand en 1926 dans Rien que la terre (P. Morand, Rien que la terre et autres fictions voyageuses, Paris, Grasset, 2006, p. 334).

[18] Voir M. Y. Dong, « Who is Afraid of the Chinese Modern Girl ? », dans The Modern Girl Around the World : Consumption, Modernity, and Globalization, Duke University Press, 2008, version Kindle, emplacement 3788.

[19] P. Bevan, A Modern Miscellany: Shanghai Cartoon Artists, Shao Xunmei’s Circle and the Travels of Jack Chen 1926-1938, Leyde, Brill, 2008, p. 33.

[20] L. Pang, The Distorting Mirror: Visual Modernity in China, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2007, p. 117.

[21] Texte traduit du chinois par nos soins (consulté le 16 juin 2020).

![]()