Quand le monteur est montreur :

« a gorgeous monster ».

Esthétique de la greffe. L’exemple

de Poor Things d’Alasdair Gray [1]

- Liliane Louvel

_______________________________

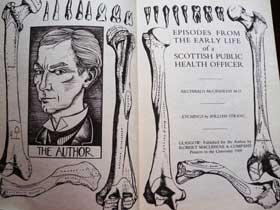

Fig. 1. A. Gray, Unlikely Stories, Mostly, 1993. Couverture

Fig. 2. A. Gray, Poor Things, 1993

Comme un conte philosophique à la Voltaire, sur le modèle de Candide, le « roman » d’Alasdair Gray, écrivain écossais, suit les étapes de l’initiation au monde d’une jeune personne innocente, initiation à la religion, à la politique nationale et internationale, aux mœurs et coutumes de sa société, à la science de son temps aussi. Le livre frappe immédiatement par son hétérogénéité et par le travail de montage de documents et de discours dont il fournit un parfait exemple. Un montage implique une première opération, celle de la sélection et de la collecte de documents, de bribes de discours, de phrases empruntées à divers supports, d’objets, d’images. Il faut ensuite procéder à leur démontage en les prélevant dans leur milieu d’origine, puis effectuer leur remontage sur un autre support qui fera d’eux des éléments d’un nouveau montage, un peu à la manière d’un puzzle, d’un photomontage aussi.

Je m’appuierai sur le travail de Georges Didi-Huberman qui, étudiant certains montages texte/image de Bertold Brecht (son Journal de guerre), a su théoriser cette pratique, et ses conséquences, à merveille. On verra qu’elle s’apparente à une esthétique de la monstration, de la confrontation, pratiquant la dé-coupure, le collage, le recadrage, l’interruption, le décalage et le retard [2]. Une esthétique qui laisse le lecteur dans l’indécision de la non-résolution d’une dialectique de la controverse et de l’hétérogène. Pratique moderniste, James Joyce en a fait un usage savant, la pratique du montage est aussi très répandue dans la littérature postmoderne. Elle vise souvent, au-delà du jeu qui est son faire-semblant et un mode de mise en pratique du dispositif, à mettre en place une esthétique de la surprise et du désordre. Provoquant le doute et la confusion, elle se double d’une visée éthique et politique, au sens de vie de la polis.

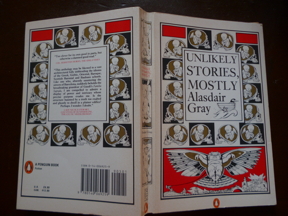

Avec ses Poor Things, A. Gray semble faire appel à la compassion de son lecteur/voyeur confronté aux histoires et aux images dont le livre est truffé. Et quel étrange objet que ce livre d’abord, qui surprend, amuse et leurre le lecteur dès la double page de couverture (fig. 1), qui demande à être mise à plat afin d’être « saisie » en entier ! L’image, encadrée de texte et des célèbres pingouins de la maison d’édition, crée (faussement) un horizon d’attente propre au livre de jeunesse (pseudo-naïveté du dispositif, des couleurs, des traits, des personnages) et affiche le collage comme principe. Trois personnages endormis sont installés sur un canapé. Deux d’entre eux sont de taille réduite et le troisième est monstrueusement plus grand : il s’agit de God(win) Bysshe Baxter, le God (Dieu) vainqueur de l’histoire, dont le nom est emprunté à la figure littéraire tutélaire du « roman », Mary Shelley née Godwin, épouse de Percy Bysshe Shelley, et l’auteur de Frankenstein. Le père de Mary Shelley, William Godwin, lui aussi a formé l’esprit de sa fille en lui donnant une riche éducation relativement non conventionnelle pour l’époque. Et Godwin est le chirurgien qui va re-donner vie à Bella/Victoria, nichée contre lui comme un enfant, elle-même comme emboîtée dans le corps de son compagnon et futur mari. Deux lapins mi-noirs mi-blancs partagent un coussin sur le même canapé. Les dessins anatomiques d’un squelette, d’une jambe, d’une main, d’un cerveau entourent les personnages. Tout est là dans l’image et la scène, encadrée par de lourds rideaux rouges comme au théâtre, s’ouvre sur un ciel étoilé de rêve ou de conte pour enfants.

Au centre du roman se trouve l’histoire d’une jeune noyée dont le cerveau éteint aurait été remplacé par celui de l’enfant qu’elle portait, grâce à un chirurgien de génie, Godwin Baxter, justement. D’où l’innocence candide de la jeune femme au corps de trente ans mais au cerveau de nouveau-né, qu’il va falloir éduquer à toute vitesse. Ceci se fera sur le mode burlesque avec force quiproquos et jeux de mots de la part de Bella, ainsi baptisée par Godwin, en particulier sur son surnom Bell, et sur celui de son futur époux McCandless, surnommé Candle… L’image de couverture correspond à une scène du livre ponctuant un épisode de retrouvailles heureuses entre les trois personnages. Leur emboîtement affectueux, lui-même serti dans un intérieur victorien indiquant le contexte, ainsi que les gravures anatomiques, composent déjà un montage visuel efficace qui réunit des indices de lecture.

Mais si je dis que le livre est un objet, et un objet étrange, c’est bien parce qu’il s’apparente en partie à un « livre d’artiste » (caractérisé par le travail texte/image d’un même artiste), et aussi à un album-souvenir avec collages de documents. Il est ainsi fait de morceaux et de pièces, le résultat d’une formidable entreprise de démontage puis de remontage de documents, mais pas seulement… Dans sa matérialité même, l’ouvrage est hétérogène et force la juxtaposition de documents de provenances et de natures différentes. Ainsi une lettre de Bella/Victoria serait reproduite grâce à un procédé de photogravure.

Il se présente donc comme un livre trompe-l’œil avec la traditionnelle entrée en matière de ses divers seuils (paratexte et péritexte) : biographie (falsifiée) de l’auteur (un certain McCandless) et de son « éditeur » et annotateur (A. Gray). Tout aussi falsifiée est la page de critiques littéraires, mêlant vrais et faux journaux sur le mode humoristique comme Private Nose (au lieu de Private Eye) et The Times Literary Implement (au lieu du Times Literary Supplement). Un « erratum » est comme collé sur cette page, indiquant que la gravure page 187 n’est pas celle de Jean-Martin Charcot comme annoncé mais celle du Comte Robert de Montesquiou-Fezensac. La superposition des deux visages tellement différents ne manque pas là aussi de produire un effet drolatique et de faux-semblant.

La présentation classique d’un tel ouvrage ne saurait se passer d’une page de titre respectant la hiérarchie entre auteur et éditeur, suivie d’une dédicace : « To my wife Morag » puis d’une suite de documents qui ne manquent pas de déstabiliser le lecteur : une introduction qui relate l’histoire du manuscrit trouvé non dans une bouteille à la Poe, mais sur un trottoir parmi des boîtes de papiers bons pour la poubelle. C’est un certain Michael Donnelly qui sauve du désastre le livre de mémoires de McCandless et la lettre de Victoria, sa femme. Il les confie à Gray pour qu’il les annote et les édite. Tous deux ne cessent d’entrer en controverse au fur et à mesure de l’avancée du travail ce qui est dûment consigné par l’éditeur scientifique, qui a rédigé l’introduction, décidé de l’ordre de présentation des deux documents principaux, et a conçu les notes « historiques et critiques ». En outre, A. Gray, en éditeur, reconnaît avoir choisi d’illustrer les notes de gravures du XIXe siècle et les espaces libres de son livre par des planches anatomiques gravées tirées de L’Anatomie du corps humain de Henry Gray [3] (l’homonymie a dû réjouir l’auteur), livre-culte pour les médecins britanniques et qui est toujours en usage à sa 40e édition. Cependant, la déclaration par la veuve de « l’auteur » que tout cela n’est qu’un paquet de mensonges, l’attribution des dessins à un certain William Strang (alias A. Gray), l’aveu que l’original du livre aurait été perdu au cours de l’impression introduisent pour le moins un facteur de doute quant à la véracité de cette histoire incroyable, que l’éditeur s’acharne pourtant à vouloir prouver par un calendrier de faits allant du 29 août 1879 au 2 septembre 1886. Là encore éditeur et inventeur diffèrent mais « Gray » demande aux lecteurs de le croire : « I have collected enough material evidence to prove the McCandless story a complete tissue of facts » (PT XIV). Sous l’ironie des derniers mots, se dissimule le mensonge…

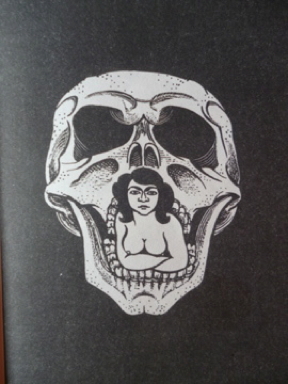

Le livre de McCandless est soigneusement construit sur le mode symétrique avec une entrée en matière vers le récit principal retardée par la gravure de « Strang » montrant une jeune femme à mi-corps inscrite dans la mâchoire d’un crâne (fig. 2) (comme un phylactère ou une bulle, une histoire donc), image qui sera dûment reproduite à la fin du livre de McCandless. Tout aussi symétrique de la première dédicace à la femme de Gray, Morag, sera le poème de dédicace de McCandless à sa femme. Enfin une double page expose le portrait de l’auteur et la page de titre (fig. 3). Le portrait est encadré de gravures d’ossements prélevées chez Gray, et de dents qui joyeusement font le tour des pages portant leurs inscriptions en script. D’autres gravures viennent ensuite aux pages suivantes distraire l’œil, gravures de la coupe d’un cœur puis de système veineux encadrant une autre dédicace : « To she who makes my life worth living ». Le lecteur ne s’en tire pas à si bon compte car il faut encore en passer par la table des matières, elle-même agrémentée de gravures et suivie d’une colonne vertébrale comme il se doit en telle position (fig. 4). La sortie du livre qui se referme donc symétriquement en ce qui concerne la partie McCandless, n’est pas moins à rebonds ainsi que nous le verrons.

Tout au long du livre, le lecteur va être soumis à différents types de montages : montages narratifs ; emboîtements de récits à la manière du XIXe siècle, comme dans Les Hauts de Hurlevent, roman cité d’ailleurs ; mélanges de genres : poésie, conte pour enfant, nursery rhymes, fantastique, gothique ; et les emprunts à la littérature canonique victorienne sont dûment notés : le Frankenstein de Mary Shelley, W. Scott, Collins, Hogg, Stevenson avec Dr Jekyll et Mr Hyde, E. A. Poe etc. De quoi avoir la tête qui tourne. Le montage est aussi effectué par un recours massif aux procédés typographiques : majuscules, italiques, mais aussi montage mimant l’importation dans le texte d’articles de journaux sur deux colonnes, de colonnes du Who’s Who, de reproductions de lettres et de passages de journaux intimes, comme ces colonnes hystériques de Wedderburn, l’amant occasionnel de Bella, où il compare la prophétie apocalyptique de la Bible avec le rôle de Baxter (la Bête) et de Bella (la femme en rouge).

[1] A. Gray, Poor Things, London, Penguin Books, 1993 [1992]. Les références à l’ouvrage seront notées selon l’abréviation PT. Le présent texte est issu, pour partie et en français, d’une conférence plénière donnée en anglais au colloque international « Alasdair Gray » organisé par Camille Manfredi à l’UBO de Brest en novembre 2012.

[2] Voir G. Didi Huberman, Quand les images prennent position, L’œil de l’histoire 1, Paris, Minuit, 2009, p. 95 en particulier.

[3] H. Gray, Anatomy, Descriptive and Surgical, Londres, John W. Parker and Son, 1858.