Chutes d’Histoire(s) du cinéma dans le livre

de Jean-Luc Godard (Gallimard, 1998)

- Anne-Cécile Guilbard

_______________________________

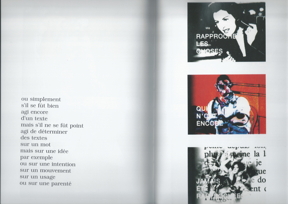

Fig. 1. J. L. Godard, Histoire(s) du cinéma, 1998

Fig. 2. J. L. Godard, Histoire(s) du cinéma, 1998

Fig. 3. J. L. Godard, Histoire(s) du cinéma, 1998

Le discrédit du langage [17] qui affecte la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle tend à reconduire cette dernière au sein des arts de la reproduction mécanique, la citation sera textuelle ou visuelle selon les cas, mais sera citation toujours.

A cet égard-là, toute œuvre, du Nouveau roman à la Nouvelle vague en passant par la Nouvelle critique, devient (ou s’assume comme) un art du montage : car « les mots appartiennent à tout le monde, écrivait Barthes à propos de Twombly, mais la phrase, elle, appartient à l’écrivain » [18].

Godard se situe dans ce courant, avec cette mission particulière qu’il s’attribue, en tant que poète, de travailler « le dire propre au voir » [19], seul moyen de « sauver l’honneur du réel » – par où, dès lors, se voit sollicité aussi l’historien. Sa thèse est que les mots, aussi bien que les images, se réifient dans la sphère médiatique qui est la nôtre, et que « l’image, aujourd’hui, n’est pas ce qu’on voit mais ce que dit la légende » [20]. La réhabilitation de l’image en tant qu’elle est visible, c’est-à-dire non pas seulement en marge mais en deçà ou au-delà du verbal, porte un enjeu à la fois esthétique, éthique et politique. Le cinéma selon Godard est le nom de cette puissance capable de penser d’une manière radicalement originale par les mots et les images, c’est « l’idée que de même que la peinture a un moment réussi la perspective, le cinéma aurait dû réussir quelque chose et qu’il ne l’a pas pu à cause de l’application de l’invention du parlant. Mais qu’on en a des traces… » [21] car, résume Jacques Aumont, « le cinéma a inventé un mode nouveau du voir qui correspond – qui correspondrait, qui aurait dû correspondre – à un mode nouveau du concevoir ; mais le rendez-vous a été manqué, parce que ceux qui (socialement, éthiquement) auraient dû s’en soucier ne l’ont pas fait » [22]. C’est la naturalité mimétique et la continuité narrative qui l’ont emporté dès lors que le cinéma est devenu parlant, il a emprunté une forme traditionnelle du discours romanesque au détriment de l’avènement qu’il promettait du documentaire, de l’essai ou de la poésie (je range ici ces trois genres dans la même résistance au roman traditionnel). Ce que les pionniers du cinéma ont vu, tout de suite, selon Deleuze aussi, c’est le corrélat entre le cinéma et la pensée, par l’automatisme :

c’est que parce que l’image cinématographique est une image automatique que loin de nous empêcher de penser elle fait lever en nous le vieux rêve, le rêve archaïque mais seulement réalisé par le cinéma, le rêve d’un automate spirituel [23].

Jacques Aumont décrit ainsi

le montage comme opération de pensée. Le mot « montage » apparaît au dix-neuvième siècle, pour désigner un assemblage, mais seulement l’assemblage de l’inerte en vue d’une fonctionnalité : le montage doit tenir, il doit aussi fonctionner. Ce qui se monte au cinéma n’est pas inerte : ce sont des images, ensembles déjà complexes, déjà comparables à des organismes plutôt qu’à des éléments. Une image montable, c’est une image qui comporte un trait au moins par lequel elle va pouvoir entrer en relation avec d’autres : une image qui contient une réserve virtuelle, qui ne s’épuise pas dans ce qu’elle communique ou exprime (Bresson). Le montage est l’actualisation de ce virtuel : monter, c’est agencer des images (sonores et mouvantes) de manière à faire surgir le virtuel qu’elles comportaient. Le montage est la grande opération – moins formelle qu’idéelle – qui permet de fabriquer le concept ou l’idée, mais simultanément de la fabriquer comme forme visible [24].

Et une image, selon Pierre Reverdy,

est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison mais de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. (…) Une image n’est pas forte parce qu’elle est brutale ou fantastique – mais parce que l’association des idées est lointaine et juste [25].

Ainsi est-ce à deux niveaux qu’opère l’idée du montage et de l’image : l’image est le produit du montage (pour le constructiviste Eisenstein aussi, 1+1 =3, mais Reverdy met l’accent sur la tension qui existe entre les contraires), et le cinéma monte à un niveau second des images entre elles. L’image est donc, par essence, l’entre-images telle que l’a nommée Raymond Bellour [26], et le cinéma, art du montage, se fait dès lors, art ou langage de l’image par excellence.

Deux minutes / quatre doubles pages d’Histoire(s) du cinéma

Que reste-t-il dans le livre Histoire(s) du cinéma publié dans la collection blanche Nrf de Gallimard avec Gaumont en 1998, prestigieuse collection littéraire qui pour l’occasion comporte des images jusque sur sa couverture ? On propose de comparer ici deux minutes de l’émission [27] avec les huit pages correspondantes du livre [28]. Le passage se situe à peu près au milieu du chapitre 4 (b) « Les signes parmi nous » [29], et comporte les citations de Reverdy et de Bresson relatives au montage qu’on vient d’évoquer (figs 1, 2, 3 et 4).

De l’émission au livre, évidemment, ce qui disparaît d’abord, c’est le son : musique, atmosphères sonores et voix. A la mise en page reviendront dès lors les variations de rythme : deux images en vis-à-vis et texte sous celle de droite, quatre aux coins et le texte au centre, deux en vis-à-vis du texte à gauche, trois en vis-à-vis du texte à gauche. Les images elles-mêmes sont plus ou moins denses selon qu’elles sont simples ou composites, en surimpression, noir et blanc ou couleur, gravure, photogramme ou peinture.

Les quatre doubles pages forment ainsi quatre plans, quatre cadres à l’intérieur desquels sont disposés texte et images dans des compositions variables qu’on va détailler. Le texte est donné sans ponctuation, celle-ci se trouvant autrement suggérée par des retours à la ligne qui rythment la lecture. La typographie aux signes noirs, larges et épais, réaffirme la visualité propre au poème dans l’espace blanc de la page. C’est en effet le blanc qui prime là où les enchaînements entre les plans se faisaient au noir : en ceci Godard affirme l’objet livre mallarméen plutôt que l’album de souvenirs ou le catalogue d’exposition. Et, en même temps, l’iconographie est éditée de telle manière que les contrastes sont exacerbés, le noir et blanc des images, même s’il est parfois investi de couleurs, prime dans toute la densité de son opposition : les noirs sont très noirs, les blancs aussi blancs que l’est la page (en photographie argentique, la technique au tirage pour obtenir ces espaces blancs s’appelle les « brûler »).

Le texte se fait plus rare : ce qui était paroles est désormais écrit dans le blanc de la page, sans distinction des changements de voix, sans les variations d’atmosphères sonores (bandes sons de films, musique, bruits de montage). Les répétitions, le jeu des suspens, par exemple sur « rapprocher les choses » est amoindri. La phrase de Bresson (extraite des Notes sur le cinématographe [30]) qui recommençait trois fois en inscription sur les images dans la séquence est livrée aux seules trois images de la dernière double page de l’extrait. De même pour ce qui venait de la voix de la lectrice (« qu’eût-ce été s’il ne se fût point agi d’un texte… ») qui reprenait deux fois : le discours se trouve déplacé, en performance, sur la quatrième double page. Enfin, le texte de la troisième double page aboute deux voix différentes, celle de la bande son de King Lear, passage en anglais, et celle de la lectrice, passage en français [31].

Les images se présentent, identiques de l’émission au livre, mais dans un ordre différent. Le mouvement que Céline Scemama appelle « iris » [32] qui consiste à perforer en son centre une image pour qu’apparaisse une autre dessous, donne lieu à l’intérieur des deux exemples présents dans l’extrait à des choix quant à la stase du mouvement de l’image par lequel l’une fait place à l’autre : par exemple, dans la première, des trois détails de La Tentation de Saint Antoine de Jérôme Bosch (visage, animal puis tête d’oiseau au bec pointu coiffée d’un casque), pour traverser le plan oblique du Moulin rouge, c’est le dernier seulement, le profil d’oiseau au casque, qui est choisi.

Du point de vue thématique, amour, religion, histoire et cinéma demeurent, des émissions au livre, comme même affaire d’images, de langages et de mains.

La première image, « Madame de », titre d’Ophuls (1953) en inscription sur un plan de valse montre en surimpression un homme dans une salle de cinéma qui se retourne vers une femme au premier plan (La Mariée du port, Carné, 1949). Elle semble ainsi parler d’amour et des relations entre l’homme et la femme, de la projection imaginaire qu’est l’amour : l’écran fait le passé ou le futur du présent de la salle de cinéma. Déjà, dans cette image, deux réalités éloignées font éclore une troisième qui dit l’histoire d’amour, sa matière imaginaire et son temps propres [33].

A droite, l’image au-dessus du texte, c’est la tentation : le Moulin rouge et ses filles à l’intérieur perforé par le détail du Saint Antoine de Bosch renvoie à une constante dans l’œuvre de Godard de l’attirance malaisée, maladroite, du garçon pour la fille (Pierrot, Le Mépris). Et le texte dessous, parole de Reverdy où le poète donne la méthode même du montage des images, se fait la légende de l’image qu’il précise : ainsi Godard commente-t-il au passage la peinture de Bosch, la force de l’image ne tient pas à son fantastique mais à la réunion de l’oiseau (liberté du vol et confort du nid) et du casque (guerre et chantier ; destruction, construction). L’oiseau monstrueux traverse le banal cliché parisien par le rouge, à la fois mot lu et couleur vue, de la fête et du sexe. La négation dans la citation (« une image/n’est pas forte/parce que (…)/mais parce que […] ») signale l’exigence de l’opération : pas n’importe quelle image, c’est sa tension interne qui importe.

Entre amour, tentation et poésie, c’est la même idée qui se profile, celle de l’attraction essayée des contraires pour que se tende une unité qui n’a d’autre définition que cette tension. L’image poétique de Reverdy, la métaphore, trouve dans les surimpressions de Godard son équivalent visuel, équivalent à ceci près que le dire propre au voir ne passe pas par les mots, que le noir et blanc retient à la manière d’un lexique l’histoire d’amour dans la nostalgie d’un vieux temps, alors que la tentation est tendue entre le mythe et l’actualité lumineuse, un peu vulgaire (au néon), que Flaubert double inévitablement Bosch au moment de nommer le détail du tableau… Toute une mémoire s’engouffre, et ce reflux revêt précisément la conception godardienne de l’histoire et de la vie.

[17] Un analogue dessaisissement du sujet au cinéma est décrit par Raymond Bellour à propos de Nouvelle vague : « […] la continuation fragmentée des citations (inavouées, irrepérables, mais constantes et présentes) frappe les corps d’un dessaisissement, les cerne d’une aura négative qui devient la composante nostalgique du chaos admirable de la bande-son » (Op. cit., p. 121).

[18] R. Barthes, « Sagesse de l’art », Œuvres Complètes III, éd. Eric Marty, Paris, Seuil, 1995 [1979], p. 1022.

[19] Jean-Luc Godard, entretien avec Pierre Jacerme, Revue internationale de psychanalyse, n°1 : « le refoulement des lois », 1992, p. 39 (cité par C. Scemama).

[20] J.-L. Godard, The old place, 1999. Reprise de la formule du journaliste dans L’Homme qui tua Liberty Valance (John Ford, 1962) : « When the legend becomes facts, print the legend ». « On sait que Godard a mené depuis toujours une guerre trouble contre ce qu’il appelle selon les moments : les mots, le texte, l’écrit, le langage, la littérature. Tout ce dont il use et se nourrit à loisir, en particulier pour ce qu’il cherche à y opposer : l’image » (R. Bellour, « L’autre cinéaste : Godard écrivain », art. cit., p. 124) car « l’image, elle, ne nomme pas » (JLG, cité par R. B., Ibid.).

[21] J. Aumont, Amnésies, Op. cit., p. 14. Jacques Aumont cite ici Godard dans JLG.

[22] Ibid., p. 20.

[23] Gilles Deleuze, cours du 30 octobre 1984, sur le site de l'Université Paris 8.

[24] J. Aumont, Amnésies, Op. cit., p. 18.

[25] P. Reverdy, Nord-Sud, numéro 13, mars 1918, rééd. : Paris, Jean-Michel Place, 1980. Le poète poursuit ainsi : « […] Ce qui est grand ce n’est pas l’image – mais l’émotion qu’elle provoque ; si cette dernière est grande on estimera l’image à sa mesure ».

[26] R. Bellour, L’Entre-Images 1. Photo. Cinéma. Vidéo, nouvelle édition revue, Paris, La Différence, 2002 ; L’Entre-images 2, Mots. Images, Paris, P.O.L, 1999.

[27] Grâce au travail généreusement offert sur le site du CRI à Paris 1 par Céline Scemama, on a pu identifier les images citées.

[28] 25’- 27’10’’ du quatrième DVD publié par Gaumont en 1998 ; et pages 258-265 du quatrième tome.

[29] Faut-il faire remarquer que la structure des émissions en « chapitres » relève du lexique littéraire ? Déjà la vidéo se mêle au livre. Comme le suggèrent les citations d’images fixes et de textes, Histoire(s) du cinéma relève aussi, y compris dans sa forme télévisuelle, de l’album ou du livre, de l’iconotexte. Voir à ce sujet R. Bellour, L’Entre-images, Op. cit., 2002 et en particulier « la possibilité de fonder (…) une sorte d’écriture-écran » qu’il évoque à la page 333.

[30] R. Bresson, Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, « Folio », 1988 [1975], p. 52.

[31] Je ne citerai pas intégralement les segments verbaux repris dans le livre et dans l’émission : je les évoquerai, comme je ne peux que le faire avec les images, afin que le mode verbal du discours qui est ici le mien n’emporte pas dans son privilège le texte citable au détriment de l’image et de l’espace qui ne le sont pas avec les mots. On voudra bien se reporter aux reproductions des quatre doubles pages qui accompagnent ce texte.

[32] Voir C. Scemama, Histoire(s) du cinéma : la force faible d’un art, Paris, L’Harmattan, 2006.

[33] S’ajoute une autre dimension avec le décrochement dans l’inscription « ma dame » de l’adjectif possessif et du nom « dame », coupe qui signale comme une parole propre à l’énonciateur du montage de cette image, une parole discrètement énoncée à la première personne. Peut-être à cet endroit peut-on se rappeler que le chapitre 4 (b) est dédié : « pour Anne-Marie Miéville » et « pour moi-même ».