L’image dans le récit.

La Cage ou la mise en abyme iconique

- Claire Latxague

_______________________________

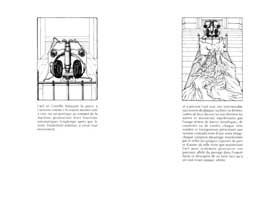

Fig. 8. M. Vaughn-James, La Cage, 2006, p. 68

Fig. 9. M. Vaughn-James, La Cage, 2006, p. 88

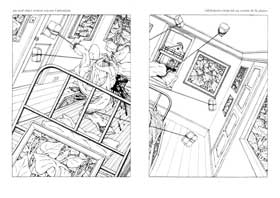

Fig. 10. M. Vaughn-James, La Cage, 2006, p. 114

Fig. 11. M. Vaughn-James, La Cage, 2006, p. 130

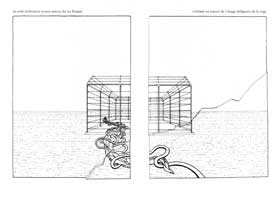

Fig. 12. M. Vaughn-James, La Cage, 2006, p. 98

Ces objets signifient l’acte descriptif mis en œuvre dans La Cage. Ils fragmentent, en le matérialisant, le regard qui organise les éléments dans l’espace de la page. L’acte d’écriture est doublement mis en abyme à travers ces outils : à peine sont-ils représentés dans la page qu’ils réapparaissent saisis sur une feuille volante ou une toile (pp. 86, 110 et 112). Enregistrement des outils de mesure eux-mêmes. La figure de l’auteur se manifeste donc à travers des objets qui atteignent une valeur symbolique et qui vont, dans un mouvement réciproque, rendre perceptible sa présence.

En regardant attentivement trois diptyques qui se font écho (figs. 8, 9 et 10), nous distinguons, sur le lit défait au centre du cadre, quatre versions d’une même forme humaine, dans la position qui serait celle d’une personne morte ou allongée. La première est faite de draps froissés transpercés par trois fines lames. La deuxième correspond à une silhouette noire sur un tableau, comme un trou béant au milieu de feuilles blanches ou une tache d’encre que ces feuilles tentent d’étouffer sous leur poids. La troisième s’est formée grâce au rassemblement des objets emblématiques de la création précédemment cités (une machine à écrire, un magnétophone, des bandes, des disques et des livres aux pages blanches). À la place de la tête, près de l’oreiller, trône un appareil photo. Enfin, la quatrième, reprenant la même silhouette, est faite de vêtements. Cette dernière est écrasée par des briques. Une tache d’encre s’étend à son côté sur le matelas. Toutes sont parcourues de cordes ou de lianes prêtes à les attacher. Corps de tissu, d’encre, d’objets ou de vêtements, l’humain s’est composé par assemblage des fragments épars dans le livre. Cependant, la silhouette transpercée, écrasée et perdant un « sang d’encre » [19] figure simultanément l’avènement et la mort de l’auteur, son effacement devant l’œuvre qui le contient.

Cette silhouette, que j’interprète comme la figure de l’auteur, est prise dans le livre-machine en train de se construire sous nos yeux. Autour du lit, les objets de l’auteur sont tenus ensemble par des liens pour composer une structure de plus en plus complexe. D’abord le texte annonce cette construction (p. 114) :

la machine est suspendue par les cordes et les courroies selon un angle presque terrifiant ; pour l’empêcher soit d’osciller, soit de pivoter, huit barres ou poteaux de bois sont soigneusement disposés (…) ; entre ces rayons inégaux, au-dessous du grotesque dispositif, sur le moyeu, a été placé une fois de plus le lit, ses quatre côtés exactement parallèles aux quatre murs de la pièce vide

Puis, les images de cette machine apparaissent. Or, plus qu’une « machine suspendue », ce sont un drap noué, des vêtements, qui sont en lévitation au centre du dispositif. Attachées, transpercées, écartelées (fig. 11), ces enveloppes de tissu sont suppliciées comme s’il s’agissait d’une cérémonie sacrificielle. Rétrospectivement, ces images, d’une violence d’autant plus étonnante qu’elle agit sur de l’inanimé, éclairent certains passages du musée bien antérieurs :

non seulement la veste mais la chemise aussi est déchirée, les boutons arrachés, coupés en deux ou suspendus par un fil à un fragment de tissu qui n’est plus rattaché à cette forme qui se contorsionne (p. 58)

détaché du tas de tissu qui se tord et halète / luttant frénétiquement contre l’absurde système de cordes et de courroies (p. 70)

En correspondance avec la pyramide (tertre funéraire ? lieu de sacrifices ?) et le musée (temple mémoriel), le dispositif convoque les fragments disséminés dans l’œuvre autour des fragments d’un auteur-machine. L’unité semble triompher de la dissémination grâce à cette créature, invisible et pourtant prégnante, qui pourrait évoquer le monstre de Frankenstein : « un signe, un tourbillon de minces lignes noires jetées sur la page, comme si ce fragment-là avait été plus déchiqueté encore, puis rapiécé, et que ces traits sombres étaient des coutures » (p. 62). Les courroies, les coutures rendues visibles rappellent que l’unité reste fragile et qu’elle s’est accomplie sous la contrainte d’une mise en cage.

Prolifération de la ruine

La dynamique unitaire est également en tension avec la force érodante qui détruit le musée et le fragmente à son tour, mettant en évidence, au moment de leur ruine, les différents matériaux qui le constituent. Ainsi, de même que les pages du livre fragmentaient le récit en répétitions et combinaisons d’objets, d’espaces et d’actions qui le composent, l’édifice où se déroule la crise de ce récit s’anéantit sous les yeux du lecteur. Serait-ce que l’architecture qui accueille l’action s’est laissée influencer par le souffle de la matière et rêve de retourner à un état originel ? L’auto-engendrement, comme un mouvement perpétuel, une machine lancée pour l’éternité, qui détruit ce qui s’est construit pour revenir à la matière génératrice. Ce serait abonder dans le sens de Johan Faerber lorsqu’il écrit :

D’une certaine manière l’ensemble de ces pierres ne vivent que du désir de pouvoir servir de terreau sinon de fondations à une reconstruction [20].

La ruine comme nouveau départ et non comme fin, plutôt éternel recommencement que réduction à néant, ainsi que l’annonçait la première phrase du livre : « la cage est toujours là, inachevée et déjà en ruines » (p. 16).

Cette cage apparaît, justement, à intervalles presque réguliers, au cours de la séquence du musée (pp. 74, 98, 120 et 146). Elle se dresse au milieu d’une plaine aride, tantôt intacte, tantôt détruite. Dans la succession de ses apparitions, contrairement au mouvement d’approche de l’incipit, le lecteur a l’impression de s’en éloigner. En parallèle, les diptyques qui la contiennent se déchirent, brisant l’illusion et ramenant les pages à leur réalité matérielle. La cage n’est qu’une image de plus parmi toutes celles qui volent dans les couloirs du musée et qui se déchirent au gré du vent.

Dans ces diptyques, la fragmentation du cadre coïncide avec la persistance de la cage. Ses poteaux, même délabrés, sont reliés entre eux par les barbelés. Le texte souligne cette permanence malgré la déchirure : « mais la cage a survécu / insensible au chaos et aux détériorations » (p. 74) ; « la corde lâchement nouée autour du tas flasque / s’étirant en travers de l’image défigurée de la cage » (p. 98). Texte et image coïncident – ce qui est rare dans tout le livre – et fusionnent au cœur du livre pour tisser des liens malgré la fragmentation qui était de mise jusqu’ici (fig. 12). Mais je pourrais dire que texte et image se contredisent puisque l’image de la cage est bel et bien déchirée. Or, la déchirure des diptyques est le point d’orgue du récit, de sa logique ruiniforme et fragmentaire. Plutôt que sa mise en faillite, sa continuité à travers la faille, pour reprendre, à nouveau, les termes de Johan Faerber [21].

Enfin, remarquons que l’avancée de la ruine dans le musée coïncide précisément avec les différentes occurrences de mises en abyme picturales, notamment avec celle qui consiste en la reproduction, dans divers tableaux, de la façade du musée-générateur. Ces tableaux apparaissent une ou deux pages avant les occurrences de la cage précédemment évoquées (fig. 13). D’un tableau à l’autre, le cadrage se resserre sur l’entrée de l’édifice dont la façade a été reproduite alors qu’elle était encore intacte. Le tableau est lui-même étrangement préservé par la ruine qui s’étend autour de lui. Ainsi, pour paraphraser Jean Ricardou, tandis que l’édifice du récit « s’abîme », le mécanisme de la mise en abyme qui ordonne sa construction demeure. Mise en abyme matricielle face à un récit mis en périphérie [22].

La mise au premier plan des mécanismes de l’œuvre fait de La Cage un récit en pièces détachées à rassembler au fil de la lecture et qui, de ce fait, engendre, une nouvelle figure de lecteur.

[19] Je reprends ici l’astucieux jeu de mots de Thierry Groensteen, Op.cit., p. 56.

[20] J. Faerber, « De beaux restes ou l’écriture des ruines dans le "Nouveau Roman" », Op.cit., p. 19.

[21] Voir Johan Faerber, « Le retour au désert ou l’impossible recommencement de l’écriture des ruines dans le "Nouveau Roman" », Op.cit., p. 152.

[22] Voir Jean Ricardou, « Le récit en procès », dans Le Nouveau Roman, Op. cit., pp. 62-83, notamment p. 65.